2008年08月31日

自分の人生への執念

自分の身の回りのことに挑戦する。

見えないものを探す時間があれば、

目の前のものをしっかりと観察して(See)

↓

自分の頭でしっかりと考えて(Think)

↓

挑戦するものを見定めてゴールを設定して(Goal)

↓

そのゴールを達成するためのプロセスを計画して(Plan)

↓

そのプロセスを実行してみて(Do)

↓

そのプロセス毎の実行状況をチェックしてみて(Check)

↓

次のステップに進む(Action)

という流れで目の前の仕事などにチャレンジすることが重要だと私は考えます。

企業などの研修などでもPDCAのマネジメントサイクルを意識して仕事を行うことに重要性を話をしていますが、PDCAをまわす前段階の目の前の状況をしっかりを観察して、自分の頭でしっかりと目標を考えることになりますが、その目標は単なる予測ではなく、自分の意思となるまで考えつくす必要があるのではないかと思います。

目標自体が途中であきらめるような目標だったり、投げ出してしまうようなものであれば、PDCAなどのマネジメントサイクル以前の問題になります。

企業が目標管理などの成果主義のシステムを導入するのは必然であり、ただ、そのシステムが機能しないのは目標の設定の仕方にも問題があると思いますが、その目標を達成するという意思確認が弱いのではないかと思います。

目標という自分が達成したい、もっと言えば、自分が行きたい場所を設定したときに「なりたい自分」というものが見えてきます。そのなりたい自分というものが明確になっていない場合には、目標設定は困難になるかもしれません。

営業などの仕事でも、目標への執念を見せる人、目標を立ててもそれをやり過ごす人がいます。

目標を達成できなくても執念を見せる人は、チャレンジしたことで様々な知識と経験を得ることができますが、執念を見せることができない人は、結局、時間を使うだけになってしまいます。

残念ですが、結局、それが自分の人生になってしまいます。

人生というのは時間(寿命)で語ることもできますが、深さ(意味)で語ることもできます。

特別なことをやらないと人生の意味はない

人と違うことをやらないと人生の意味はない

とは思いません。

目の前の仕事というのは、偶然現れた訳ではなく、自分に課せられた課題と捉える方が前向きにチャレンジできます。

その課題に素直に向き合って、その課題をクリアしていくことで自分の存在する意味が刻まれていきます。

当社の社員にもさまざまな課題を与えています。

その課題に正面から向き合って、それを自分でクリアしていくことで個々人の存在意味というものが生まれてきています。

当社の場合には、今まで市場に無かった価値を創るということに注力していますので、個々人が持つ意味というのは非常に深いものになってきます。

8月も今日で終わりましたが、

仕事を通じて自分の価値を創り出すことを楽しむ

という感覚を持っている社員が、来月もがんばってくれています。

8月は、SNSという情報システムと人材育成という当社の強みを組み合わせたサービスを提供することができるようになりました。SNSと使った企業の新卒内定者フォローというのは当たり前感も出てきましたし、当社でも多くの企業に採用していただいています。そのシステムに人材育成の様々な付加価値をつけるという部分で、当社の社員の創造力が発揮されています。

新卒内定者フォロー 【SNSラーニング】

研修・セミナーフォロービデオの詳細はこちら

内定者フォローSNS「フレッシャーズ」の詳細はこちら

SNSとの親和性が良いサービス

内定者特性に合わせたサービス

企業特性に合わせたサービス

企業の人材育成計画に沿った形でのサービス

などを必死に考えてくれています。

見えないものを探す時間があれば、

目の前のものをしっかりと観察して(See)

↓

自分の頭でしっかりと考えて(Think)

↓

挑戦するものを見定めてゴールを設定して(Goal)

↓

そのゴールを達成するためのプロセスを計画して(Plan)

↓

そのプロセスを実行してみて(Do)

↓

そのプロセス毎の実行状況をチェックしてみて(Check)

↓

次のステップに進む(Action)

という流れで目の前の仕事などにチャレンジすることが重要だと私は考えます。

企業などの研修などでもPDCAのマネジメントサイクルを意識して仕事を行うことに重要性を話をしていますが、PDCAをまわす前段階の目の前の状況をしっかりを観察して、自分の頭でしっかりと目標を考えることになりますが、その目標は単なる予測ではなく、自分の意思となるまで考えつくす必要があるのではないかと思います。

目標自体が途中であきらめるような目標だったり、投げ出してしまうようなものであれば、PDCAなどのマネジメントサイクル以前の問題になります。

企業が目標管理などの成果主義のシステムを導入するのは必然であり、ただ、そのシステムが機能しないのは目標の設定の仕方にも問題があると思いますが、その目標を達成するという意思確認が弱いのではないかと思います。

目標という自分が達成したい、もっと言えば、自分が行きたい場所を設定したときに「なりたい自分」というものが見えてきます。そのなりたい自分というものが明確になっていない場合には、目標設定は困難になるかもしれません。

営業などの仕事でも、目標への執念を見せる人、目標を立ててもそれをやり過ごす人がいます。

目標を達成できなくても執念を見せる人は、チャレンジしたことで様々な知識と経験を得ることができますが、執念を見せることができない人は、結局、時間を使うだけになってしまいます。

残念ですが、結局、それが自分の人生になってしまいます。

人生というのは時間(寿命)で語ることもできますが、深さ(意味)で語ることもできます。

特別なことをやらないと人生の意味はない

人と違うことをやらないと人生の意味はない

とは思いません。

目の前の仕事というのは、偶然現れた訳ではなく、自分に課せられた課題と捉える方が前向きにチャレンジできます。

その課題に素直に向き合って、その課題をクリアしていくことで自分の存在する意味が刻まれていきます。

当社の社員にもさまざまな課題を与えています。

その課題に正面から向き合って、それを自分でクリアしていくことで個々人の存在意味というものが生まれてきています。

当社の場合には、今まで市場に無かった価値を創るということに注力していますので、個々人が持つ意味というのは非常に深いものになってきます。

8月も今日で終わりましたが、

仕事を通じて自分の価値を創り出すことを楽しむ

という感覚を持っている社員が、来月もがんばってくれています。

8月は、SNSという情報システムと人材育成という当社の強みを組み合わせたサービスを提供することができるようになりました。SNSと使った企業の新卒内定者フォローというのは当たり前感も出てきましたし、当社でも多くの企業に採用していただいています。そのシステムに人材育成の様々な付加価値をつけるという部分で、当社の社員の創造力が発揮されています。

新卒内定者フォロー 【SNSラーニング】

研修・セミナーフォロービデオの詳細はこちら

内定者フォローSNS「フレッシャーズ」の詳細はこちら

SNSとの親和性が良いサービス

内定者特性に合わせたサービス

企業特性に合わせたサービス

企業の人材育成計画に沿った形でのサービス

などを必死に考えてくれています。

2008年08月30日

札幌⇒東京⇒福岡(無事に到着)

昨日は、札幌で16時から講演を行いました。

これからIT業界に入ってくる方々向けにIT業界でのキャリアの考え方と仕事をする意味に近い内容を話しました。

講演が終了してからも、

『北海道での次の講演のスケジュールは決まっていますか?』

『また、話を聞きたい』

などの言葉を受講者からいただきました。

今は、月に1度は札幌に行っていますので、ブログなどでも講演などのスケジュールも公開していきたいと思います。

講演が終了して最終便(21:30新千歳空港発)まで時間がありましたので、札幌でお世話になっている会社の方と二条市場のお鮨屋さんで食事をして、新千歳空港にJRで向かいました。

しかし、19時以降の東京便はダイヤが乱れています。

東京は記録的な大雨だったようで、羽田空港は着陸便で混雑しているようで管制塔指示というステータスで出発できるかどうかわからないような状況でした。

JALのカウンターで、とりあえずチェックインをしながら状況を聞いてみて早い便への変更を申し出たら、

『10分後に出発する遅延便に1席空席があるので交渉してみます』

という返事でした。

このような時に、年間に100回近くも飛行機に乗っている特典のありがたみを感じます。

無事に席も確保でき、スムーズに搭乗できました。

JALさん、ありがとうございます。

実は、今は福岡にいるのですが、今日は午前中(11:00)から福岡の某会社の創立記念日の基調講演になっています。

昨日、東京のホテルに到着したのは23時過ぎでしたが、朝の4時に起きて、羽田空港を6:25発のフライトで福岡に帰ってきました。(東京経由しないと福岡に朝には戻れないので、東京に1泊して帰ってきています)

8:30くらいには自宅に帰れたので自宅でゆっくりとブログの更新をしていますが、今から準備して講演に向かいます。

今日は、IT業界のこれからの動向や高度情報化人材や組織改善などの話をする予定です。

創立記念日なので、記憶に残るような話をしたいと思います。

これからIT業界に入ってくる方々向けにIT業界でのキャリアの考え方と仕事をする意味に近い内容を話しました。

講演が終了してからも、

『北海道での次の講演のスケジュールは決まっていますか?』

『また、話を聞きたい』

などの言葉を受講者からいただきました。

今は、月に1度は札幌に行っていますので、ブログなどでも講演などのスケジュールも公開していきたいと思います。

講演が終了して最終便(21:30新千歳空港発)まで時間がありましたので、札幌でお世話になっている会社の方と二条市場のお鮨屋さんで食事をして、新千歳空港にJRで向かいました。

しかし、19時以降の東京便はダイヤが乱れています。

東京は記録的な大雨だったようで、羽田空港は着陸便で混雑しているようで管制塔指示というステータスで出発できるかどうかわからないような状況でした。

JALのカウンターで、とりあえずチェックインをしながら状況を聞いてみて早い便への変更を申し出たら、

『10分後に出発する遅延便に1席空席があるので交渉してみます』

という返事でした。

このような時に、年間に100回近くも飛行機に乗っている特典のありがたみを感じます。

無事に席も確保でき、スムーズに搭乗できました。

JALさん、ありがとうございます。

実は、今は福岡にいるのですが、今日は午前中(11:00)から福岡の某会社の創立記念日の基調講演になっています。

昨日、東京のホテルに到着したのは23時過ぎでしたが、朝の4時に起きて、羽田空港を6:25発のフライトで福岡に帰ってきました。(東京経由しないと福岡に朝には戻れないので、東京に1泊して帰ってきています)

8:30くらいには自宅に帰れたので自宅でゆっくりとブログの更新をしていますが、今から準備して講演に向かいます。

今日は、IT業界のこれからの動向や高度情報化人材や組織改善などの話をする予定です。

創立記念日なので、記憶に残るような話をしたいと思います。

2008年08月29日

流れが変わってきた

企業の人材採用関連の新サービスをいろいろと立ち上げています。

当社が創業以来行ってきた、情報化支援や人材育成支援は私が得意とする分野を社員と協力して拡げてきたのですが、この人材採用支援は当社の社員が自分たちの力で切り開いています。

新卒採用支援のビジネス領域はある程度、勝ち組企業が決まってきているようにも思えますが、そのビジネス領域をちょっと変化させてお客さまと一緒に考えると、まだまだ事業にできる領域は残っています。

残っているという表現はちょっとおかしいですね、創れます。

社員が活躍できる場を創るというのが経営者の仕事であるというのは、以前のブログでも書きましたが、すでに勝負がついたと思われているビジネス領域を視点を変えて見させることで、社員に様々な気づきを与えるのも経営者の仕事です。

じっくりと市場を観察する

この観察するためには、情報が必要です。

だから、営業はお客さんに会っています。そのお客さんから教えてもらった情報をもとに、お客さんにどのような価値を提供すべきかということを観察しながらじっくりと考えます。

お客さんに既存(他社)のサービスよりも、この新しい(自社)サービスが良い

と気づいてもらうことの面白さを感じることができれば、社員はどんどん成長していきます。

現状に満足しています

今までのやり方を変えるのは面倒ですから

そのようなサービスを必要としているわけではありません

当社のエース(営業2人)も、お客さまから、いろいろと言われて帰ってきます。

いろいろ言ってもらってよかったね

と私は思っています。

お客さまは、異質と感じるものには当然、否定から入ります。

その否定の中に大きなヒントがあるということを、当社の営業社員には常に言っています。

君が否定されているのではなく、当社の考えが否定されているのでもなく

お客さんは、そんな考え方は初めて聞いた

という反応をしているだけです。

ということです。

最近では、サービスうんぬんよりも、当社がやっていることが社会性が高いという評価を様々な会社様からいただいています。

その中で、

『ナレッジネットワークさんがやろうとしていることに賛同する』

という言葉と共に、新しい採用支援のサービスについての話にも耳を傾けてもらっているようです。

流れは確実に来ています。

企業にとっても、学生にとっても 理想の就職、採用活動ができるように当社では社員が一丸となって知恵を振り絞っています。その知恵を出すという過程で社員は成長していきます。

完成されている商品やサービスを売るよりも、お客さまが潜在的に欲している商品やサービスを探りながら創り出し、それで認められて販売する仕事が絶対的に面白いと私は考えています。

期待していてください。

当社が創業以来行ってきた、情報化支援や人材育成支援は私が得意とする分野を社員と協力して拡げてきたのですが、この人材採用支援は当社の社員が自分たちの力で切り開いています。

新卒採用支援のビジネス領域はある程度、勝ち組企業が決まってきているようにも思えますが、そのビジネス領域をちょっと変化させてお客さまと一緒に考えると、まだまだ事業にできる領域は残っています。

残っているという表現はちょっとおかしいですね、創れます。

社員が活躍できる場を創るというのが経営者の仕事であるというのは、以前のブログでも書きましたが、すでに勝負がついたと思われているビジネス領域を視点を変えて見させることで、社員に様々な気づきを与えるのも経営者の仕事です。

じっくりと市場を観察する

この観察するためには、情報が必要です。

だから、営業はお客さんに会っています。そのお客さんから教えてもらった情報をもとに、お客さんにどのような価値を提供すべきかということを観察しながらじっくりと考えます。

お客さんに既存(他社)のサービスよりも、この新しい(自社)サービスが良い

と気づいてもらうことの面白さを感じることができれば、社員はどんどん成長していきます。

現状に満足しています

今までのやり方を変えるのは面倒ですから

そのようなサービスを必要としているわけではありません

当社のエース(営業2人)も、お客さまから、いろいろと言われて帰ってきます。

いろいろ言ってもらってよかったね

と私は思っています。

お客さまは、異質と感じるものには当然、否定から入ります。

その否定の中に大きなヒントがあるということを、当社の営業社員には常に言っています。

君が否定されているのではなく、当社の考えが否定されているのでもなく

お客さんは、そんな考え方は初めて聞いた

という反応をしているだけです。

ということです。

最近では、サービスうんぬんよりも、当社がやっていることが社会性が高いという評価を様々な会社様からいただいています。

その中で、

『ナレッジネットワークさんがやろうとしていることに賛同する』

という言葉と共に、新しい採用支援のサービスについての話にも耳を傾けてもらっているようです。

流れは確実に来ています。

企業にとっても、学生にとっても 理想の就職、採用活動ができるように当社では社員が一丸となって知恵を振り絞っています。その知恵を出すという過程で社員は成長していきます。

完成されている商品やサービスを売るよりも、お客さまが潜在的に欲している商品やサービスを探りながら創り出し、それで認められて販売する仕事が絶対的に面白いと私は考えています。

期待していてください。

2008年08月28日

外部因子が入ることを拒み衰退する組織

先日、徳島県上勝町で地域ビジネスを成功させている株式会社彩の横石さんの講演を聞いてきました。

非常に勉強になりました。

あきらめている人たちの心に火をつける

これは、過疎の町だけの問題ではなく、都会の一等地の大手企業の中の人たちにも同じことが言えます。

横石さんは講演でこのようなことを話されました。

地域資源ビジネスの基本的な考え方

会社が儲かって、社員が喜び、地域社会も喜ぶ

環境と経済をリンクさせていくビジネスを考える

都会で大変なもの、地方で簡単なものを探す

地方ではゴミに見えてしまうものでも都会では商品になることもある

人の力を引き出す経営を考える

・出番(自分の得意なところをみつけてあげる)

・評価(がんばったことを認めてあげる)

・自信(空振りさせないこと。コツコツとヒットをつなぐこと)

⇒楽天ゴールデンイーグルスの野村監督の手法が参考になる

地方に蔓延するマイナス思考

・変えたくない

・安心感がある

・考えなくていい

⇒これをヨソモノ(外部因子)が変える

情報発信に関する考え方

・お金をかけるのではなく記事や番組を提供

・情報により地域ブランドを高くする

・そのものの価値を情報によって認めさせてしまう。

・外部の影響によって自分がわかる。

・いい流れを呼び込むための手法

・自分が発信しなければ情報も入ってこない

⇒情報は外への発信70% 外からの収集30% くらいでないと地方は気づかれない。

若者は地方に定住したくないと思っているわけではない。

内閣府調査:農山漁村への滞在・二地域居住・定住について

その町に活気がないので住みづらい、活気をつけさせようとしても抵抗勢力がいる

そんな空気を排除することが地方都市再生の第一歩ではないかと思いました。

うちの町には若者が来るわけがない

という住民の思い込みが、若者の定住したいという気持ちを萎えさせます。

昨日は、ビジネスプロフェッショナルスクール(BPS)の第4期の最終日だったので、受講者の皆さんと研修の終了後に食事に行きました。

仕事で成果を出すために自ら志願して仕事の後に勉強する人たちを私は「かっこいい」と思います。

研修は、いやいや参加してもほとんど意味がなく、自分が業務で困っていることがある、自分の能力に限界を感じた時などに研修を受けると綿が水を吸うように知識が吸収されていきます。

ビジネススクールで教えていることは、当然、ビジネスを行う人間としては必要なことをピックアップして教えています。

自ら学ぶことを選択する

学生時代までには無い発想です。

このような発想ができる人たちが次世代を創ります。

次にはリーダーコースが予定されています。

リーダーコースでは、私も講師を担当します。

さて、これから北海道に飛びます。

非常に勉強になりました。

あきらめている人たちの心に火をつける

これは、過疎の町だけの問題ではなく、都会の一等地の大手企業の中の人たちにも同じことが言えます。

横石さんは講演でこのようなことを話されました。

地域資源ビジネスの基本的な考え方

会社が儲かって、社員が喜び、地域社会も喜ぶ

環境と経済をリンクさせていくビジネスを考える

都会で大変なもの、地方で簡単なものを探す

地方ではゴミに見えてしまうものでも都会では商品になることもある

人の力を引き出す経営を考える

・出番(自分の得意なところをみつけてあげる)

・評価(がんばったことを認めてあげる)

・自信(空振りさせないこと。コツコツとヒットをつなぐこと)

⇒楽天ゴールデンイーグルスの野村監督の手法が参考になる

地方に蔓延するマイナス思考

・変えたくない

・安心感がある

・考えなくていい

⇒これをヨソモノ(外部因子)が変える

情報発信に関する考え方

・お金をかけるのではなく記事や番組を提供

・情報により地域ブランドを高くする

・そのものの価値を情報によって認めさせてしまう。

・外部の影響によって自分がわかる。

・いい流れを呼び込むための手法

・自分が発信しなければ情報も入ってこない

⇒情報は外への発信70% 外からの収集30% くらいでないと地方は気づかれない。

若者は地方に定住したくないと思っているわけではない。

内閣府調査:農山漁村への滞在・二地域居住・定住について

その町に活気がないので住みづらい、活気をつけさせようとしても抵抗勢力がいる

そんな空気を排除することが地方都市再生の第一歩ではないかと思いました。

うちの町には若者が来るわけがない

という住民の思い込みが、若者の定住したいという気持ちを萎えさせます。

昨日は、ビジネスプロフェッショナルスクール(BPS)の第4期の最終日だったので、受講者の皆さんと研修の終了後に食事に行きました。

仕事で成果を出すために自ら志願して仕事の後に勉強する人たちを私は「かっこいい」と思います。

研修は、いやいや参加してもほとんど意味がなく、自分が業務で困っていることがある、自分の能力に限界を感じた時などに研修を受けると綿が水を吸うように知識が吸収されていきます。

ビジネススクールで教えていることは、当然、ビジネスを行う人間としては必要なことをピックアップして教えています。

自ら学ぶことを選択する

学生時代までには無い発想です。

このような発想ができる人たちが次世代を創ります。

次にはリーダーコースが予定されています。

リーダーコースでは、私も講師を担当します。

さて、これから北海道に飛びます。

2008年08月27日

もし〇〇がなかったとすると・・・

もしナレッジネットワークという会社がなかったとすると?

中小・中堅企業の情報化に関する講演の1000回分は別の会社が担当していた。

http://www.sbbit.jp/article/art.asp?newsid=2375

中小・中堅企業の情報化に関する情報発信は別の会社が担当していた。

http://h50146.www5.hp.com/smb/smartoffice/solution/case_study/

企業の情報化支援をする営業担当者向けの情報提供は別の会社が担当していた。

http://www.partner-reach.jp/salesperson/

中小・中堅企業の社員の動きにフォーカスした情報化に関する書籍は存在しなかった?

http://www.bk1.jp/product/02714831

NPO法人九州学生ネットワークWANという団体は存在しなかった

http://www.kg-wan.net

ガクログという月間100万アクセスになる学生ポータルサイトは存在しなかった。

http://www.gakulog.net/

ビジネスプロセスマネジメントに関するWebサイトは存在しなかった。

http://www.bpm.jp

グループウェアに関するWebサイトは存在しなかった。

http://www.groupware.co.jp

総務省の九州総合通信局の大賞に入賞した『ふくおか経革広場』は存在しなかった。

http://fukuoka.keikakuhiroba.net/

佐賀県の情報化推進についての情報発信サイト『さが経革広場』は存在しなかった。

http://saga.keikakuhiroba.net/

北海道の情報化推進についての情報発信サイト『北海道経革広場』は存在しなかった。

http://hokkaido.keikakuhiroba.net/

鹿児島の情報化推進についての情報発信サイト『かごしま経革広場』は存在しなかった。

http://kagoshima.keikakuhiroba.net/

社会に対して価値を提供し続けるのが企業の使命だと私は考えていますが、情報発信という意味でいろいろなことをやってきました。

組織改善(組織IQを高める) ⇒ 組織内の情報化を推進する ⇒ 個々の社員の能力UP

社員が実力を発揮できる『場面』を作ってあげるのが経営者です。

その場面で創られるのは社会が『価値』を感じる製品・サービスです。

その価値を察知するためには『情報』が必要になります。

その情報をもとに価値を創り社会に提供するためには『仕組み』が必要になります。

会社を約7年前に創業して場を作りました。

その中で、その会社が存在する意味を考えて、社員に対して活躍の『場』を提供しています。

その『場』は当然、社会から存在意義、価値を感じてもらえる場になるように気を配っています。

当社では、社員個々が自分たちの個性と能力と熱意をフルに発揮して、その場で価値創造しています。

今まで市場にはなかった価値を創り出すという仕事を楽しんでいます。

当社は映像制作、配信などに取り組んでいます。それは、サイバー大学への協力もそうですが次世代は映像配信などによる知識伝承、流通が主流になってくると考えているからです。

そこで活躍しているのがOくんです。

http://www.gakulog.net/10242/

当社は複雑系の世の中になり市場が感じる価値も多様化してくる中で、ビジネスパーソンは仕事で成果を出すための方法論も多様化するために悩んで、新しい知識習得、人脈形成を欲してくると考えています。だからビジネススクールの企画・運営などを行っています。

そこで活躍しているのがNさんです。

http://bps.yoka-yoka.jp/

当社はWebサイトからの情報発信も多様化していくと考え、それぞれの専門性をもったサイト運営が必要になってくると考えています。プロダクトオリエンテッドではなく、ソリューションオリエンテッドの発想でサイトを企画・運営していく必要があります。

そこで活躍しているのがKくんとAさんです。

http://www.gakulog.net/10278/

当社は若年層の人材育成を企業の人材育成で蓄積してきたノウハウをもとに取り組んでいます。特に次世代リーダーとなる人材を育成するためにNPO支援や就職支援を行っています。

そこで同世代として活躍しているのがHくんです。

http://www.gakulog.net/10012/

当社は外資系IT関連企業や全国的に情報化支援を行っている企業の製品・サービス拡販支援、営業担当者・システムエンジニアの育成支援を行ってきました。

そのネットワークを利用して世界的なエンジニアを目指しているのがKくんです。

http://www.gakulog.net/10260/

当社は商談や人材採用などのプレゼンテーションやセミナー資料などの作成については、東京の大手企業の資料作成などを代行していたノウハウがあるのでアウトソーシングサービスを行っています。また、企業の人材育成などについても長年のノウハウがありますので、研修については柔軟に対応できています。

そのカリキュラム作成、資料、教材作成の分野で活躍しているのがOさんとKさんです。

当社は企業価値を向上させるためのマネジメントシステム構築などの組織改善支援や企業の信頼度をあげるための外部認証(ISO、Pマーク、ISMSなど)の取得支援なども行っています。コンサルティングサポートするという考え方もありますが、そのノウハウをパッケージ化して情報提供するという考え方も持っています。

その分野で活躍しているのがNさんです。

http://www.tisiki.net/consulting/security/pnavi.html

プライバシーマーク(Pマーク)取得、更新などの際に責任者、担当者が知っておくべきノウハウを小冊子にまとめました。

もし、この中の誰がいなくなっても、これらのサービスを創り出すのは困難です。

企業としては、〇〇さんがいなくなったら困る という状況は作ってはいけないのですが、社員の働きがいということを考えると自分がいないと仕事にならないというくらいの状況を作らないとモチベーションは上がりません。

学生などにも大企業を選択するのか、その他の個性溢れた企業を選択するのかというときには、このようなことを話しています。

再度、書きますが、

社員が実力を発揮できる『場面』を作ってあげるのが経営者です。

その場面で創られるのは社会が『価値』を感じる製品・サービスです。

その価値を察知するためには『情報』が必要になります。

その情報をもとに価値を創り社会に提供するためには『仕組み』が必要になります。

当社では、場面作り と 価値発見 と 情報入手・分析・編集 と Webなどを中心とした仕組み作り はできています。

社員の個性と能力、情熱で、その価値を沢山の人たちに感じてもらうということを会社という場で行っています。

お客さまから

『さすが人材育成や採用支援を行っている会社ですね』

と社員を見てから言われると本当にうれしくなります。

彼らは仕事を通じてどんどん成長してきています。

その成長の場が会社ということも言えます。

お客さまから認めてもらうという壁の前で悩んだり、新しい価値という見えないものを創る苦しみを感じたり、仕事の中にはいろいろな成長のための課題が出てきます。

それに直面することは成長のためのステップなので、それを楽しいと思える精神状態を作ってあげないといけないということもあります。

そのためには、ブログなどで常に情報発信させて、自分の存在を市場に認識してもらうことも重要ですし、その発信した情報に新しい情報が付加されてブーメランのように返ってきますので、それを受け入れることで精神的なタフさも培ってもらっています。

情報入手よりも情報発信に力を入れないといけない時代になってきています。

今年は特に人材の採用や育成に力を入れていますので、その分野で沢山の企業の方々とお会いしたいと思っています。

中小・中堅企業の情報化に関する講演の1000回分は別の会社が担当していた。

http://www.sbbit.jp/article/art.asp?newsid=2375

中小・中堅企業の情報化に関する情報発信は別の会社が担当していた。

http://h50146.www5.hp.com/smb/smartoffice/solution/case_study/

企業の情報化支援をする営業担当者向けの情報提供は別の会社が担当していた。

http://www.partner-reach.jp/salesperson/

中小・中堅企業の社員の動きにフォーカスした情報化に関する書籍は存在しなかった?

http://www.bk1.jp/product/02714831

NPO法人九州学生ネットワークWANという団体は存在しなかった

http://www.kg-wan.net

ガクログという月間100万アクセスになる学生ポータルサイトは存在しなかった。

http://www.gakulog.net/

ビジネスプロセスマネジメントに関するWebサイトは存在しなかった。

http://www.bpm.jp

グループウェアに関するWebサイトは存在しなかった。

http://www.groupware.co.jp

総務省の九州総合通信局の大賞に入賞した『ふくおか経革広場』は存在しなかった。

http://fukuoka.keikakuhiroba.net/

佐賀県の情報化推進についての情報発信サイト『さが経革広場』は存在しなかった。

http://saga.keikakuhiroba.net/

北海道の情報化推進についての情報発信サイト『北海道経革広場』は存在しなかった。

http://hokkaido.keikakuhiroba.net/

鹿児島の情報化推進についての情報発信サイト『かごしま経革広場』は存在しなかった。

http://kagoshima.keikakuhiroba.net/

社会に対して価値を提供し続けるのが企業の使命だと私は考えていますが、情報発信という意味でいろいろなことをやってきました。

組織改善(組織IQを高める) ⇒ 組織内の情報化を推進する ⇒ 個々の社員の能力UP

社員が実力を発揮できる『場面』を作ってあげるのが経営者です。

その場面で創られるのは社会が『価値』を感じる製品・サービスです。

その価値を察知するためには『情報』が必要になります。

その情報をもとに価値を創り社会に提供するためには『仕組み』が必要になります。

会社を約7年前に創業して場を作りました。

その中で、その会社が存在する意味を考えて、社員に対して活躍の『場』を提供しています。

その『場』は当然、社会から存在意義、価値を感じてもらえる場になるように気を配っています。

当社では、社員個々が自分たちの個性と能力と熱意をフルに発揮して、その場で価値創造しています。

今まで市場にはなかった価値を創り出すという仕事を楽しんでいます。

当社は映像制作、配信などに取り組んでいます。それは、サイバー大学への協力もそうですが次世代は映像配信などによる知識伝承、流通が主流になってくると考えているからです。

そこで活躍しているのがOくんです。

http://www.gakulog.net/10242/

当社は複雑系の世の中になり市場が感じる価値も多様化してくる中で、ビジネスパーソンは仕事で成果を出すための方法論も多様化するために悩んで、新しい知識習得、人脈形成を欲してくると考えています。だからビジネススクールの企画・運営などを行っています。

そこで活躍しているのがNさんです。

http://bps.yoka-yoka.jp/

当社はWebサイトからの情報発信も多様化していくと考え、それぞれの専門性をもったサイト運営が必要になってくると考えています。プロダクトオリエンテッドではなく、ソリューションオリエンテッドの発想でサイトを企画・運営していく必要があります。

そこで活躍しているのがKくんとAさんです。

http://www.gakulog.net/10278/

当社は若年層の人材育成を企業の人材育成で蓄積してきたノウハウをもとに取り組んでいます。特に次世代リーダーとなる人材を育成するためにNPO支援や就職支援を行っています。

そこで同世代として活躍しているのがHくんです。

http://www.gakulog.net/10012/

当社は外資系IT関連企業や全国的に情報化支援を行っている企業の製品・サービス拡販支援、営業担当者・システムエンジニアの育成支援を行ってきました。

そのネットワークを利用して世界的なエンジニアを目指しているのがKくんです。

http://www.gakulog.net/10260/

当社は商談や人材採用などのプレゼンテーションやセミナー資料などの作成については、東京の大手企業の資料作成などを代行していたノウハウがあるのでアウトソーシングサービスを行っています。また、企業の人材育成などについても長年のノウハウがありますので、研修については柔軟に対応できています。

そのカリキュラム作成、資料、教材作成の分野で活躍しているのがOさんとKさんです。

当社は企業価値を向上させるためのマネジメントシステム構築などの組織改善支援や企業の信頼度をあげるための外部認証(ISO、Pマーク、ISMSなど)の取得支援なども行っています。コンサルティングサポートするという考え方もありますが、そのノウハウをパッケージ化して情報提供するという考え方も持っています。

その分野で活躍しているのがNさんです。

http://www.tisiki.net/consulting/security/pnavi.html

プライバシーマーク(Pマーク)取得、更新などの際に責任者、担当者が知っておくべきノウハウを小冊子にまとめました。

もし、この中の誰がいなくなっても、これらのサービスを創り出すのは困難です。

企業としては、〇〇さんがいなくなったら困る という状況は作ってはいけないのですが、社員の働きがいということを考えると自分がいないと仕事にならないというくらいの状況を作らないとモチベーションは上がりません。

学生などにも大企業を選択するのか、その他の個性溢れた企業を選択するのかというときには、このようなことを話しています。

再度、書きますが、

社員が実力を発揮できる『場面』を作ってあげるのが経営者です。

その場面で創られるのは社会が『価値』を感じる製品・サービスです。

その価値を察知するためには『情報』が必要になります。

その情報をもとに価値を創り社会に提供するためには『仕組み』が必要になります。

当社では、場面作り と 価値発見 と 情報入手・分析・編集 と Webなどを中心とした仕組み作り はできています。

社員の個性と能力、情熱で、その価値を沢山の人たちに感じてもらうということを会社という場で行っています。

お客さまから

『さすが人材育成や採用支援を行っている会社ですね』

と社員を見てから言われると本当にうれしくなります。

彼らは仕事を通じてどんどん成長してきています。

その成長の場が会社ということも言えます。

お客さまから認めてもらうという壁の前で悩んだり、新しい価値という見えないものを創る苦しみを感じたり、仕事の中にはいろいろな成長のための課題が出てきます。

それに直面することは成長のためのステップなので、それを楽しいと思える精神状態を作ってあげないといけないということもあります。

そのためには、ブログなどで常に情報発信させて、自分の存在を市場に認識してもらうことも重要ですし、その発信した情報に新しい情報が付加されてブーメランのように返ってきますので、それを受け入れることで精神的なタフさも培ってもらっています。

情報入手よりも情報発信に力を入れないといけない時代になってきています。

今年は特に人材の採用や育成に力を入れていますので、その分野で沢山の企業の方々とお会いしたいと思っています。

2008年08月26日

仕事の報酬はお金と称賛

右手に算盤(ソロバン)、左手に浪漫(ロマン)、背中に我慢(がまん)

努力だけでは称賛には値するが、報酬には値しない

アドバンスト マテリアル ジャパン社の中村社長の言葉です。

http://www.tv-tokyo.co.jp/cambria/bn/080825.html

彼は頑張っているので結果は出ていないが、もう少し様子を見よう

という空気は日本的と言えば日本的ですが、社員は結果を出すために努力するわけで、その努力が結果につながれば報酬につながりますし、結果につながらない努力は早い段階で止めさせないといけないと思います。

地方都市の再生、大手企業の組織改善、大企業病のような意識の社員の意識改革、いろいろな仕事を担当していますが、最終的には人間が本来持つ生命力を呼び起こすためにはどのような手段を講じるべきかということに尽きます。

人間は本来生命力が弱い動物なので常に努力をしていないと生き延びることはできません。

その努力をしなくもいい安住できる環境を提供したら、生き延びるための生命力が弱くなってきます。

補助金で守られた地方都市、公共事業優先の業界、結果を出さなくても解雇が無い職場

そこでは、ボチボチでいい、仕事はお金をもらう手段、今さえよければ などの意識が蔓延しています。

組織の上層部の人たちからも、そのような意識が蔓延している職場をどうにかして欲しいと言われることが多いですが、その職場を作っているのは、実はその依頼した人たちということがオチになります。

結局、厳しいことを言っていても、どこかツメが甘いのでしょう。

人間が本来持つ生命力を高めるために、我々に何ができるのか

ということを、いろいろと考えています。

今の若者は生命力が弱いと言われますが、その生命力の弱い若者を作った親の世代もまた生命力が弱いという循環になっています。

どの世代にどのような刺激を与えると、どのような反応をしてくれるのか

その反応は他の世代にも刺激の連鎖をつくることができるのか

小さな組織が大きな結果を出すためには、レバレッジをきかせることができる戦略で勝負しないといけません。

ただ、この勝負は「大きく儲ける」という勝負ではありません、「社会を変える」ことができるかという勝負になります。

社会的な仕事の場合には報酬がお金ではなく称賛になることもあります。

ただ、ここで最初のくだりで書いた「努力は称賛には値するが報酬には値しない」というアドバンスト マテリアル ジャパン社の中村社長の言葉との矛盾が少々生じます。

努力の報酬としてお金と称賛としていただくという仕事をしないと社会的な仕事は継続しておこなえないということだと私は理解しています。

昨日は、学生向けの営業勉強会の最終回でした。

受講生は、毎回、きちんと勉強会報告書を出してくれます。

http://www.gakulog.net/10168/archives/0002660.html

理解したことを9月には実践してもらって、そこの中で大きくの気づきを得てもらいたいと思っています。

努力だけでは称賛には値するが、報酬には値しない

アドバンスト マテリアル ジャパン社の中村社長の言葉です。

http://www.tv-tokyo.co.jp/cambria/bn/080825.html

彼は頑張っているので結果は出ていないが、もう少し様子を見よう

という空気は日本的と言えば日本的ですが、社員は結果を出すために努力するわけで、その努力が結果につながれば報酬につながりますし、結果につながらない努力は早い段階で止めさせないといけないと思います。

地方都市の再生、大手企業の組織改善、大企業病のような意識の社員の意識改革、いろいろな仕事を担当していますが、最終的には人間が本来持つ生命力を呼び起こすためにはどのような手段を講じるべきかということに尽きます。

人間は本来生命力が弱い動物なので常に努力をしていないと生き延びることはできません。

その努力をしなくもいい安住できる環境を提供したら、生き延びるための生命力が弱くなってきます。

補助金で守られた地方都市、公共事業優先の業界、結果を出さなくても解雇が無い職場

そこでは、ボチボチでいい、仕事はお金をもらう手段、今さえよければ などの意識が蔓延しています。

組織の上層部の人たちからも、そのような意識が蔓延している職場をどうにかして欲しいと言われることが多いですが、その職場を作っているのは、実はその依頼した人たちということがオチになります。

結局、厳しいことを言っていても、どこかツメが甘いのでしょう。

人間が本来持つ生命力を高めるために、我々に何ができるのか

ということを、いろいろと考えています。

今の若者は生命力が弱いと言われますが、その生命力の弱い若者を作った親の世代もまた生命力が弱いという循環になっています。

どの世代にどのような刺激を与えると、どのような反応をしてくれるのか

その反応は他の世代にも刺激の連鎖をつくることができるのか

小さな組織が大きな結果を出すためには、レバレッジをきかせることができる戦略で勝負しないといけません。

ただ、この勝負は「大きく儲ける」という勝負ではありません、「社会を変える」ことができるかという勝負になります。

社会的な仕事の場合には報酬がお金ではなく称賛になることもあります。

ただ、ここで最初のくだりで書いた「努力は称賛には値するが報酬には値しない」というアドバンスト マテリアル ジャパン社の中村社長の言葉との矛盾が少々生じます。

努力の報酬としてお金と称賛としていただくという仕事をしないと社会的な仕事は継続しておこなえないということだと私は理解しています。

昨日は、学生向けの営業勉強会の最終回でした。

受講生は、毎回、きちんと勉強会報告書を出してくれます。

http://www.gakulog.net/10168/archives/0002660.html

理解したことを9月には実践してもらって、そこの中で大きくの気づきを得てもらいたいと思っています。

2008年08月25日

人材育成事業を行っていて感じること

人や地域の役に立ちたい

潜在的に誰でも思っていることではないかと思います。

どのような手段で役に立つのか?

仕事とは別にボランティア活動などに取り組んでいる人もいます

仕事を通じて人や地域の役に立てないのか?

そのような仕事を選択すれば実現可能と思います。

お金をもらう手段が仕事という考えだけではさびしい気がします

組織に属して同僚の役に立ちたい、仕事を通じて社会で困っている人たちの役に立ちたい

そのように考えている人たちが集まっている組織は本当に強いと思います。

では、逆にそのように考えることができないのはなぜか?

自分にはできない

自分の本当にやりたいことはこの仕事ではない

いつかはそのように考えたいですね

いろいろな考え方、気持ちがあるのでしょうが、自分の成長を本当に望むのであれば、自分の潜在的な「人の役に立ちたい」という気持ちに素直になるべきではないかと思っています。

当社では、企業の組織IQを高める組織改善支援から、情報化支援(情報機器導入、情報活用支援)、それから人材育成計画の策定から研修実施などを行っています。

これらの順番などが前後してしまうと、思ったような投資対効果が得れないということになってしまいます。

潜在的に誰でも思っていることではないかと思います。

どのような手段で役に立つのか?

仕事とは別にボランティア活動などに取り組んでいる人もいます

仕事を通じて人や地域の役に立てないのか?

そのような仕事を選択すれば実現可能と思います。

お金をもらう手段が仕事という考えだけではさびしい気がします

組織に属して同僚の役に立ちたい、仕事を通じて社会で困っている人たちの役に立ちたい

そのように考えている人たちが集まっている組織は本当に強いと思います。

では、逆にそのように考えることができないのはなぜか?

自分にはできない

自分の本当にやりたいことはこの仕事ではない

いつかはそのように考えたいですね

いろいろな考え方、気持ちがあるのでしょうが、自分の成長を本当に望むのであれば、自分の潜在的な「人の役に立ちたい」という気持ちに素直になるべきではないかと思っています。

当社では、企業の組織IQを高める組織改善支援から、情報化支援(情報機器導入、情報活用支援)、それから人材育成計画の策定から研修実施などを行っています。

これらの順番などが前後してしまうと、思ったような投資対効果が得れないということになってしまいます。

2008年08月24日

崩壊する地域医療

2008年8月18日放送のカンブリア宮殿を録画していましたので見ました。

「あなたの町から医者が消える! ~崩壊する地域医療~」

ゲスト:谷 尚(たに・ひさし)氏 公立八鹿(ようか)病院 名誉院長

【放送内容】

医療シリーズ第二弾の今回は、医療崩壊を招いた医師不足の問題を取り上げる。「救急医療患者のたらい回し」「産科医・小児科医の休診」「地方の公立病院の倒産」…今、医療の現場を襲う様々な問題の根底には、医師が足りないという現実がある。人口1000人あたりの日本の医師の数は、OECD加盟国30か国中、27位という少なさだ。将来の高齢化による医療費の膨張と、医師余りを警戒した政府は、1997年に医学部の定員削減を閣議決定。さらに、医大の卒業生が研修先の病院を自由に選べる、新臨床研修制度をスタートさせたことで、医者の卵たちは、都会などの優良病院に殺到。その結果、絶対数が足りない上に、病院間、地域間で医師の偏在が加速した。

特に医師不足が深刻なのが、地方の僻地にある公立病院だ。医師が集まらなくて、休診したり、入院患者を受け入れられない病院が増加。赤字経営に陥り、閉鎖した公立病院もある。

そんな厳しい状況の中、小さな過疎地病院を、最新鋭設備を導入して420床の巨大病院に変身させ22年連続で黒字経営をたたき出したのが、八鹿病院・名誉院長の谷尚である。

「病院とはサービス業である」という精神を実践する谷は、移動検診車で町中を回って出張診察を行い、地域住民の癌などを早期発見する。これで、外来患者が急増した。また、医師不足に対応するため、どんな症状でも一人の医師が診察する総合診療を定着させ、専門医の負担を減らしていった。さらに、医療費削減のために、リハビリ専門病棟で入院患者のリハビリを徹底的に行い、帰宅させる。在宅患者の訪問看護は、専門知識を学んだ看護師が担当し、医師の手は煩わせない。

地方都市の再生などの支援をしている中で、定住促進などのキーになるは、教育環境、医療環境などになります。

その中でも医師不足からくる医療現場の崩壊は非常に深刻な状況になってきています。

今まで、税金の投入でごまかしごまかしきていたのが、ここにきて地方自治体の税収不足から一気に崩壊してきています。

安全に過ごせない町には、やはり誰も住みたくはありません。

その医療問題をITで解消できないかなどの講演や寄稿も以前より行ってきました。

http://www.bml.co.jp/event/seminer_march.html

http://www.jmp.co.jp/zasshi/phase/mokuji0603.html

http://fukuoka.keikakuhiroba.net/Portal/fukuoka/itp11a.aspx

http://island-city.city.fukuoka.lg.jp/business/health/guidance/

医療業界は保守的な部分もありますが、この業界の変革も待ったなしになってきています。

「あなたの町から医者が消える! ~崩壊する地域医療~」

ゲスト:谷 尚(たに・ひさし)氏 公立八鹿(ようか)病院 名誉院長

【放送内容】

医療シリーズ第二弾の今回は、医療崩壊を招いた医師不足の問題を取り上げる。「救急医療患者のたらい回し」「産科医・小児科医の休診」「地方の公立病院の倒産」…今、医療の現場を襲う様々な問題の根底には、医師が足りないという現実がある。人口1000人あたりの日本の医師の数は、OECD加盟国30か国中、27位という少なさだ。将来の高齢化による医療費の膨張と、医師余りを警戒した政府は、1997年に医学部の定員削減を閣議決定。さらに、医大の卒業生が研修先の病院を自由に選べる、新臨床研修制度をスタートさせたことで、医者の卵たちは、都会などの優良病院に殺到。その結果、絶対数が足りない上に、病院間、地域間で医師の偏在が加速した。

特に医師不足が深刻なのが、地方の僻地にある公立病院だ。医師が集まらなくて、休診したり、入院患者を受け入れられない病院が増加。赤字経営に陥り、閉鎖した公立病院もある。

そんな厳しい状況の中、小さな過疎地病院を、最新鋭設備を導入して420床の巨大病院に変身させ22年連続で黒字経営をたたき出したのが、八鹿病院・名誉院長の谷尚である。

「病院とはサービス業である」という精神を実践する谷は、移動検診車で町中を回って出張診察を行い、地域住民の癌などを早期発見する。これで、外来患者が急増した。また、医師不足に対応するため、どんな症状でも一人の医師が診察する総合診療を定着させ、専門医の負担を減らしていった。さらに、医療費削減のために、リハビリ専門病棟で入院患者のリハビリを徹底的に行い、帰宅させる。在宅患者の訪問看護は、専門知識を学んだ看護師が担当し、医師の手は煩わせない。

地方都市の再生などの支援をしている中で、定住促進などのキーになるは、教育環境、医療環境などになります。

その中でも医師不足からくる医療現場の崩壊は非常に深刻な状況になってきています。

今まで、税金の投入でごまかしごまかしきていたのが、ここにきて地方自治体の税収不足から一気に崩壊してきています。

安全に過ごせない町には、やはり誰も住みたくはありません。

その医療問題をITで解消できないかなどの講演や寄稿も以前より行ってきました。

http://www.bml.co.jp/event/seminer_march.html

http://www.jmp.co.jp/zasshi/phase/mokuji0603.html

http://fukuoka.keikakuhiroba.net/Portal/fukuoka/itp11a.aspx

http://island-city.city.fukuoka.lg.jp/business/health/guidance/

医療業界は保守的な部分もありますが、この業界の変革も待ったなしになってきています。

2008年08月23日

研修⇒講演⇒研修

昨日の未就業者・学生向けのセミナーの参加者から、いくつかのコメントをいただきました。

http://knowledge.yoka-yoka.jp/e136712.html#comments

このようなコメントをもらうと非常にうれしくなります。

仕事は楽しくできる

ということを、これからも若い世代には伝えていきたいと思っています。

自分の可能性を潰すことができるのは自分だけで、仕事は楽しくするべきものではないと最初から考えていると「仕事に感謝して楽しみながら取り組める」という可能性まで無くなってしまいます。

鹿児島でのセミナーが終了して、福岡に戻りシニアネット福岡の10周年記念講演に参加しました。

今回は、サイバー大学の吉村学長に講演をしてもらいました。

私は途中からの参加になってしまったのですが、150名定員で欠席者0で会場は非常に盛り上がっていました。

講演終了後に、学長やサイバー大学の関係者の皆さんと一緒に食事に行きましたが、非常に中身が濃い話ができました。

今日は、システム会社の方向けにリーダー研修を行いました。

リーダーが持つべき考え方は?

ということを、受講者が今、持っているイメージを確認して、リーダーの役割について考察しました。

リーダーシップとは組織の中で発揮されるものなので、自分の行動を客観的に見るという視点を持つことが重要と考えています。実際に自分が組織の中でどのように見られているかということを意識することで自分の努力目標が見えてきます。

また、社内会議などでほとんど発言がない社員への対処の場合でに、会議で発言することが義務ということで強制するのではなく、発言しやすい会議の場作りなどを行うことと同時に、社員が自分が所属している組織を「今よりもよくしたい」、自分たちの会社を信用して取引をしてくれているお客さまに対して「最高のサービスを提供したい」と思っていれば、その気持ちが会議などの場での発言につながるのではないかと思っています。

昔でい愛社精神とはちょっと違います。

自分のことを一番大切に思うからこそ、自分の選択した会社、コミュニティを大切にしたいという考え方です。

この研修は1ケ月後にフォローアップを行います。

東京の企業向けには以前より行ってきた研修ですが、最近では九州の企業からも沢山の依頼が入ってきています。

九州の企業も人材育成に力を入れ始めてきています。

企業は当然ながら人の集まりであって、その人のレベルを上げるための投資をするのが企業としては当然です。

http://knowledge.yoka-yoka.jp/e136712.html#comments

このようなコメントをもらうと非常にうれしくなります。

仕事は楽しくできる

ということを、これからも若い世代には伝えていきたいと思っています。

自分の可能性を潰すことができるのは自分だけで、仕事は楽しくするべきものではないと最初から考えていると「仕事に感謝して楽しみながら取り組める」という可能性まで無くなってしまいます。

鹿児島でのセミナーが終了して、福岡に戻りシニアネット福岡の10周年記念講演に参加しました。

今回は、サイバー大学の吉村学長に講演をしてもらいました。

私は途中からの参加になってしまったのですが、150名定員で欠席者0で会場は非常に盛り上がっていました。

講演終了後に、学長やサイバー大学の関係者の皆さんと一緒に食事に行きましたが、非常に中身が濃い話ができました。

今日は、システム会社の方向けにリーダー研修を行いました。

リーダーが持つべき考え方は?

ということを、受講者が今、持っているイメージを確認して、リーダーの役割について考察しました。

リーダーシップとは組織の中で発揮されるものなので、自分の行動を客観的に見るという視点を持つことが重要と考えています。実際に自分が組織の中でどのように見られているかということを意識することで自分の努力目標が見えてきます。

また、社内会議などでほとんど発言がない社員への対処の場合でに、会議で発言することが義務ということで強制するのではなく、発言しやすい会議の場作りなどを行うことと同時に、社員が自分が所属している組織を「今よりもよくしたい」、自分たちの会社を信用して取引をしてくれているお客さまに対して「最高のサービスを提供したい」と思っていれば、その気持ちが会議などの場での発言につながるのではないかと思っています。

昔でい愛社精神とはちょっと違います。

自分のことを一番大切に思うからこそ、自分の選択した会社、コミュニティを大切にしたいという考え方です。

この研修は1ケ月後にフォローアップを行います。

東京の企業向けには以前より行ってきた研修ですが、最近では九州の企業からも沢山の依頼が入ってきています。

九州の企業も人材育成に力を入れ始めてきています。

企業は当然ながら人の集まりであって、その人のレベルを上げるための投資をするのが企業としては当然です。

2008年08月22日

人に負けてもいい

昨日の北京オリンピックのソフトボールの金メダル獲得は非常に嬉しいニュースでした。

3連投の上野投手の自分と戦っている姿は、非常にかっこよかったです。

福岡出身の上野投手は、中学時代から座右の銘として、

「人に負けてもいい。しかし、やるべきことをやらない自分の弱さには負けたくない」

という須永博士さんの詩集から見つけた言葉を、しっかりと心に焼き付けてがんばっているそうです。

かっこいい大人というのは、他人と戦っているのではなく、自分と戦っているんですよね。

過去のオリンピックで敗退した自分と戦う姿は非常にかっこよかったです。

さて、先ほど鹿児島に到着しました。

昨日の伊万里市での講演が21:30に終了して、そのまま懇親会で午前様、今日は朝5:00に起床して福岡の自宅経由で鹿児島入りという非常にハードな行程でした。

伊万里の皆さんは、「伊万里」というブランドを後世に継承するために頑張っています。

私も応援したいと思っています。

【写真は まるごと伊万里 のブロガー村上さんのブログより】

鹿児島での講演が終わったら、夕刻から福岡でシニアネット福岡の10周年記念講演がありますので、そこに参加します。

今日の記念講演は、サイバー大学の吉村学長の講演です。

講演が終わったら学長や事務局の方々との懇親会です。

エネルギーが切れないように、今日の昼の講演は楽しみたいと思います。

昨日も伊万里で、

「森戸さんは、なんでそんなに頑張れるんですか?」

と聞かれましたが、

家族がいるから

社員が育つまでは頑張らないと

などのこともありますが、

仕事が楽しいから

というのが答えですね。

家族とは楽しく生活できていますし

社員も育ってきています

(本当にうちの社員はがんばるんです)

そのような環境の中で、楽しく仕事ができている自分に満足しています。

私にも弱い自分というのもありますが、弱い自分を克服していく楽しみを知ってしまうと、人生が楽しくなります。

3連投の上野投手の自分と戦っている姿は、非常にかっこよかったです。

福岡出身の上野投手は、中学時代から座右の銘として、

「人に負けてもいい。しかし、やるべきことをやらない自分の弱さには負けたくない」

という須永博士さんの詩集から見つけた言葉を、しっかりと心に焼き付けてがんばっているそうです。

かっこいい大人というのは、他人と戦っているのではなく、自分と戦っているんですよね。

過去のオリンピックで敗退した自分と戦う姿は非常にかっこよかったです。

さて、先ほど鹿児島に到着しました。

昨日の伊万里市での講演が21:30に終了して、そのまま懇親会で午前様、今日は朝5:00に起床して福岡の自宅経由で鹿児島入りという非常にハードな行程でした。

伊万里の皆さんは、「伊万里」というブランドを後世に継承するために頑張っています。

私も応援したいと思っています。

【写真は まるごと伊万里 のブロガー村上さんのブログより】

鹿児島での講演が終わったら、夕刻から福岡でシニアネット福岡の10周年記念講演がありますので、そこに参加します。

今日の記念講演は、サイバー大学の吉村学長の講演です。

講演が終わったら学長や事務局の方々との懇親会です。

エネルギーが切れないように、今日の昼の講演は楽しみたいと思います。

昨日も伊万里で、

「森戸さんは、なんでそんなに頑張れるんですか?」

と聞かれましたが、

家族がいるから

社員が育つまでは頑張らないと

などのこともありますが、

仕事が楽しいから

というのが答えですね。

家族とは楽しく生活できていますし

社員も育ってきています

(本当にうちの社員はがんばるんです)

そのような環境の中で、楽しく仕事ができている自分に満足しています。

私にも弱い自分というのもありますが、弱い自分を克服していく楽しみを知ってしまうと、人生が楽しくなります。

2008年08月21日

企業の将来を創る人材育成の考え方

8月、9月は学生向けのインターンシップの支援を行っています。

営業活動をプロジェクトと定義して、そのプロジェクトを遂行するための基礎力をつけるための勉強会を8月は行っています。

サイバー大学でも客員教授として学生のインターンシップの支援を行っていますが、そこでは8時間の社会人基礎力の授業を担当して、その授業を受講後に企業での実地講習に入ります。

http://www.cyber-u.ac.jp/faculty/it/teacher/morito_yuichi.html

今回のNPO法人(九州学生ネットワークWAN)でのインターンシップの導入勉強会は、組織(NPO法人)の存在価値などを理解してもらう勉強会を1回目に行って自分たちの活動の意義を理解して「熱意」を持ってもらい、2回目以降は「能力」と「考え方」の補完をしています。

営業パーソンのトレーニングについては、東京の大手企業の社員研修や九州の地場企業の社員研修などを行っていますので、昨今の市場特性を理解した中での必要とされる「能力」や学生の特性を理解した中での必要となる「考え方」は理解しています。

人生・仕事の成果 = 考え方 × 能力 × 熱意

インターンシップを通じて、人生においても仕事においても大きな成果を出せる人材になってもらいたいと考えています。

その中で、早朝から営業勉強会に参加している学生には、勉強会で学んだことをブログでアウトプットしてもらっています。

昨日の第3回の勉強会に参加した学生の報告は、

http://www.gakulog.net/10291/archives/0002643.html

http://www.gakulog.net/10168/archives/0002630.html

http://www.gakulog.net/10316/archives/0002651.html

【参考】第2回の勉強会に参加した学生の報告

http://www.gakulog.net/10168/archives/0002620.html

http://www.gakulog.net/10289/archives/0002619.html

http://www.gakulog.net/10317/archives/0002607.html

http://www.gakulog.net/10316/archives/0002596.html

皆さんは、彼らの勉強会参加報告を読んでどのようなことを感じますか?

私は、仕事の本質というものを理解してくれてきたと感じています。

「計算高い」という言葉も、自分の利益ための計算高さではなく、相手の利益を創るための計算高さであれば歓迎されます。

研修の世界では、モチベーションやらプレゼンテーション、ロジカルシンキング、コミュニケーション、リーダーシップなどの分野のメニューが花盛りですが、基本的な「考え方」の研修を行っておかないと研修効果が上がらないというのは明確です。

先日の「組織IQ」に関するブログ投稿の際にも書きましたが、人を採用して、人を育成するにはその土壌整備が非常に重要で、土壌が肥えていない(人を育てようという意識がない)組織ではいかなる手段を講じても結果はでないということになります。

逆に土壌(組織の考え方)を整備して、そこに植える種(人材)に育ち方(方向性・考え方)を教えてあげることで、肥料(知識)をあげることと時間をかけることで成長をしていきます。

新卒の学生は使えない訳ではなく、仕事を行った経験がないので仕事の本質を理解できていないというのが正しい言い方ではないかと思っています。

ただ、その仕事の本質をわかりやすく彼らに理解させて、育成することができる会社が少ないのも現実です。

学生時代から、できるだけたくさんの学生に仕事で成果を出す(=仕事が楽しくなる)方法について伝えていきたいと考えています。

そのような学生を採用したい。

そのような学生(内定者)を育てる方法を知りたい。

自社で育てることができるような土壌を作りたい。

という企業の方はご連絡ください。 ⇒ お問い合わせ

創業以来、大手企業から全国の中小・中堅企業まで多くの会社の支援を行ってきました。

http://www.tisiki.net/company/seminar/index.html

http://www.tisiki.net/company/client/index.html

がんばっている学生には、人材の育成意欲がある企業に入ってがんばってもらいたいと思っています。

営業活動をプロジェクトと定義して、そのプロジェクトを遂行するための基礎力をつけるための勉強会を8月は行っています。

サイバー大学でも客員教授として学生のインターンシップの支援を行っていますが、そこでは8時間の社会人基礎力の授業を担当して、その授業を受講後に企業での実地講習に入ります。

http://www.cyber-u.ac.jp/faculty/it/teacher/morito_yuichi.html

今回のNPO法人(九州学生ネットワークWAN)でのインターンシップの導入勉強会は、組織(NPO法人)の存在価値などを理解してもらう勉強会を1回目に行って自分たちの活動の意義を理解して「熱意」を持ってもらい、2回目以降は「能力」と「考え方」の補完をしています。

営業パーソンのトレーニングについては、東京の大手企業の社員研修や九州の地場企業の社員研修などを行っていますので、昨今の市場特性を理解した中での必要とされる「能力」や学生の特性を理解した中での必要となる「考え方」は理解しています。

人生・仕事の成果 = 考え方 × 能力 × 熱意

インターンシップを通じて、人生においても仕事においても大きな成果を出せる人材になってもらいたいと考えています。

その中で、早朝から営業勉強会に参加している学生には、勉強会で学んだことをブログでアウトプットしてもらっています。

昨日の第3回の勉強会に参加した学生の報告は、

http://www.gakulog.net/10291/archives/0002643.html

http://www.gakulog.net/10168/archives/0002630.html

http://www.gakulog.net/10316/archives/0002651.html

【参考】第2回の勉強会に参加した学生の報告

http://www.gakulog.net/10168/archives/0002620.html

http://www.gakulog.net/10289/archives/0002619.html

http://www.gakulog.net/10317/archives/0002607.html

http://www.gakulog.net/10316/archives/0002596.html

皆さんは、彼らの勉強会参加報告を読んでどのようなことを感じますか?

私は、仕事の本質というものを理解してくれてきたと感じています。

「計算高い」という言葉も、自分の利益ための計算高さではなく、相手の利益を創るための計算高さであれば歓迎されます。

研修の世界では、モチベーションやらプレゼンテーション、ロジカルシンキング、コミュニケーション、リーダーシップなどの分野のメニューが花盛りですが、基本的な「考え方」の研修を行っておかないと研修効果が上がらないというのは明確です。

先日の「組織IQ」に関するブログ投稿の際にも書きましたが、人を採用して、人を育成するにはその土壌整備が非常に重要で、土壌が肥えていない(人を育てようという意識がない)組織ではいかなる手段を講じても結果はでないということになります。

逆に土壌(組織の考え方)を整備して、そこに植える種(人材)に育ち方(方向性・考え方)を教えてあげることで、肥料(知識)をあげることと時間をかけることで成長をしていきます。

新卒の学生は使えない訳ではなく、仕事を行った経験がないので仕事の本質を理解できていないというのが正しい言い方ではないかと思っています。

ただ、その仕事の本質をわかりやすく彼らに理解させて、育成することができる会社が少ないのも現実です。

学生時代から、できるだけたくさんの学生に仕事で成果を出す(=仕事が楽しくなる)方法について伝えていきたいと考えています。

そのような学生を採用したい。

そのような学生(内定者)を育てる方法を知りたい。

自社で育てることができるような土壌を作りたい。

という企業の方はご連絡ください。 ⇒ お問い合わせ

創業以来、大手企業から全国の中小・中堅企業まで多くの会社の支援を行ってきました。

http://www.tisiki.net/company/seminar/index.html

http://www.tisiki.net/company/client/index.html

がんばっている学生には、人材の育成意欲がある企業に入ってがんばってもらいたいと思っています。

2008年08月20日

次世代を担う人材の動きの可視化

全国の学生団体の動きに関する情報発信や学生の就職活動の情報補完などを目的に『ガクログ(http://www.gakulog.net)』というものを運営しはじめて2年ほどになります。

ガクログのアクセス数があがるにしたがって、当社が提唱する『育成採用』という考え方が企業の人事担当者などにも認知されはじめています。

積極的に社会との関わり合いを持とうとしている学生との接点が欲しい

と言われる方々からの問い合わせが増えています。

月間のアクセス数も安定してきており、

122万アクセス/7月

75万アクセス/8月(8月20日現在)

という状況です。

学生や人事担当者、それからそれを支えるサポーターにブログを書いて情報を発信してもらうということを目的にしているというよりも、実際に全国各地で頑張っている学生団体などの活動をレポートして、全国に学生文化というものを創っていきたいと思っています。

地方都市が活性化するためには若者が積極的に街づくりに参加する必要があります。

ただ、その学生の活動は地域の人たちにあまり知られないことが多いようです。

地方で学生が頑張っている姿を見て、都市部の学生が地方に興味を持ってインターンシップに参加するなどの姿がよく見られるようになりました。ただ、その姿を様々な場所で紹介していかないと認知まではされません。

経済産業省が後援してきたチャレンジ・コミュニティ・プロジェクトの活動

九州学生ネットワークWANでも、CANPASSというスクール事業や、PBI(Project Based Internship)などの仕事体験事業などで次世代を担う人材を育成しています。

今年度のCANPASSのスケジュールも確定しました。

これ以外にも大学に出向いての、出張CANPASSなどのガイダンス対応なども行っています。

これらの活動を、ガクログ(http://www.gakulog.net)で情報発信したりしています。

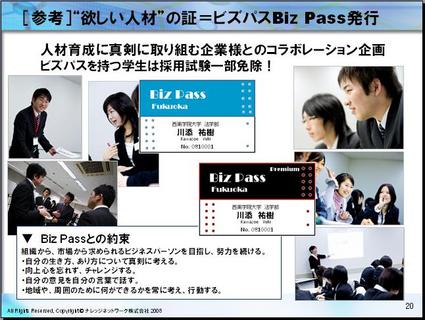

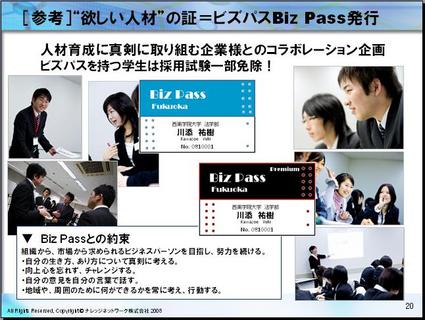

そして、これらの活動に積極的に関わっている学生に、ビジネスパスポート(BizPass)

を発行して、企業からみても積極的に社会とのかかわり合いをもっている、考え方がしっかりしている学生を可視化しようとしています。

面接対策やエントリーシートの書き方などに必死になっている学生の姿は、人材採用を担当している人事担当者などからもあまり評判がよいものではありません。

ただ、人事担当者が、

「素の自分」を見せて下さい

と言っても、学生の立場からは不安なものです。

だから、日常的な活動を可視化できるサービスを創ってみました。

インターンシップ特集

業界研究【IT業界】

全国で活躍している学生などの活動を情報発信することで、人材採用や地域活性化などの動きが大きく変わってきていると感じています。

インターネットで情報編集、情報発信という考え方を情報発信が必須になっている地方都市の方々に理解してもらい、単なるホームページ制作・運営とは違うということを認識してもらいたいと思っています。

ガクログのアクセス数があがるにしたがって、当社が提唱する『育成採用』という考え方が企業の人事担当者などにも認知されはじめています。

積極的に社会との関わり合いを持とうとしている学生との接点が欲しい

と言われる方々からの問い合わせが増えています。

月間のアクセス数も安定してきており、

122万アクセス/7月

75万アクセス/8月(8月20日現在)

という状況です。

学生や人事担当者、それからそれを支えるサポーターにブログを書いて情報を発信してもらうということを目的にしているというよりも、実際に全国各地で頑張っている学生団体などの活動をレポートして、全国に学生文化というものを創っていきたいと思っています。

地方都市が活性化するためには若者が積極的に街づくりに参加する必要があります。

ただ、その学生の活動は地域の人たちにあまり知られないことが多いようです。

地方で学生が頑張っている姿を見て、都市部の学生が地方に興味を持ってインターンシップに参加するなどの姿がよく見られるようになりました。ただ、その姿を様々な場所で紹介していかないと認知まではされません。

経済産業省が後援してきたチャレンジ・コミュニティ・プロジェクトの活動

九州学生ネットワークWANでも、CANPASSというスクール事業や、PBI(Project Based Internship)などの仕事体験事業などで次世代を担う人材を育成しています。

今年度のCANPASSのスケジュールも確定しました。

これ以外にも大学に出向いての、出張CANPASSなどのガイダンス対応なども行っています。

これらの活動を、ガクログ(http://www.gakulog.net)で情報発信したりしています。

そして、これらの活動に積極的に関わっている学生に、ビジネスパスポート(BizPass)

を発行して、企業からみても積極的に社会とのかかわり合いをもっている、考え方がしっかりしている学生を可視化しようとしています。

面接対策やエントリーシートの書き方などに必死になっている学生の姿は、人材採用を担当している人事担当者などからもあまり評判がよいものではありません。

ただ、人事担当者が、

「素の自分」を見せて下さい

と言っても、学生の立場からは不安なものです。

だから、日常的な活動を可視化できるサービスを創ってみました。

インターンシップ特集

業界研究【IT業界】

全国で活躍している学生などの活動を情報発信することで、人材採用や地域活性化などの動きが大きく変わってきていると感じています。

インターネットで情報編集、情報発信という考え方を情報発信が必須になっている地方都市の方々に理解してもらい、単なるホームページ制作・運営とは違うということを認識してもらいたいと思っています。

2008年08月19日

IT経営応援隊って知っていますか?

昨日までの快適な気温から一変、今日は非常に蒸し暑い東京に滞在しています。

今日の午前中は、NPO法人九州学生ネットワークWANの卒業生が入社して活躍している会社を訪問しました。非常にクリエイティブな印象のある会社さんでしたが、さすがにオフィスもクリエイティブでした。

午前中の訪問はこの1社で、午後からは新宿、赤坂、恵比寿と3つの会社の方と打ち合わせを行いました。

情報化支援、人材育成、人材採用と、いろいろとビジネスの仕掛けは考えています。

今日の打ち合わせからも、面白い展開が作れそうです。

さて、皆さん、IT経営応援隊事業って知っていますか?

経済産業省が支援している全国の中小・中堅企業向けの情報化支援の施策です。

来月は石川県の1日IT経営応援隊のイベントで基調講演とパネルディスカッションのモデレータを担当します。

一日IT経営応援隊・北陸

<セミナー概要>

今日、ITは企業の競争力を高めるために必要不可欠となっています。

しかし、ITを最大限に有効活用し、最大限に成果を出現させている企業はまだ多くない状況にあります。

"ITを利活用する""IT経営"とは。

ITを使って情報共有するだけではなく情報に共感し、活用できる組織作り、社員を動かす情報活用手法など、またどのようにITを活用すれば、会社のノウハウの伝承、社員のノウハウの可視化ができるのか。社員の動きを活性化する情報活用を観点としたセミナーです。

【日程】平成20年9月10日(水)

【時間】13:15~16:30(10:00~ITコーディネータによる企業個別相談を受け付けます)

【場所】石川県地場産業振興センター 新館 コンベンションホール

【お申込み方法】

お申込みは、「会社名」「住所」「電話番号」「FAX番号」「参加者氏名」「ふりがな」「所属部署名」[メールアドレス」「(ITCの方はITC認定番号」を記載の上、E-mailにて下記まで送信してください。

お申込アドレス:jigyobu@ishikawa-sc.co.jp

※当セミナーは、ITコーディネータ資格者にはITCA後援3時間15分相当(上限なし)のポイント対象となります。

【問合せ先】株式会社石川県IT総合人材育成センター

事業部 大川 (電話:076-267-8000)

【主催】経済産業省中部経済産業局、株式会社石川県IT総合人材育成センター、

株式会社富山県総合情報センター

【後援】特定非営利活動法人ITコーディネータ協会、

石川県、石川県商工会議所連合会、石川県商工会連合会、石川県中小企業団体中央会、

財団法人石川県産業創出支援機構、社団法人石川県鉄工機電協会、

社団法人石川県情報システム工業会、金沢商工会議所、

特定非営利活動法人石川県情報化支援協会、

中部IT経営応援隊富山(富山県、富山県商工会議所連合会、富山県商工会連合会、

富山県中小企業団体中央会、財団法人富山県新世紀産業機構)、

社団法人富山県情報産業協会、特定非営利活動法人ITC富山、

中小企業基盤整備機構北陸支部、マイクロソフト株式会社北陸支店

石川、富山の皆さんは、ぜひご参加ください。

退屈は、させません。(笑)

今日の午前中は、NPO法人九州学生ネットワークWANの卒業生が入社して活躍している会社を訪問しました。非常にクリエイティブな印象のある会社さんでしたが、さすがにオフィスもクリエイティブでした。

午前中の訪問はこの1社で、午後からは新宿、赤坂、恵比寿と3つの会社の方と打ち合わせを行いました。

情報化支援、人材育成、人材採用と、いろいろとビジネスの仕掛けは考えています。

今日の打ち合わせからも、面白い展開が作れそうです。

さて、皆さん、IT経営応援隊事業って知っていますか?

経済産業省が支援している全国の中小・中堅企業向けの情報化支援の施策です。

来月は石川県の1日IT経営応援隊のイベントで基調講演とパネルディスカッションのモデレータを担当します。

一日IT経営応援隊・北陸

<セミナー概要>

今日、ITは企業の競争力を高めるために必要不可欠となっています。

しかし、ITを最大限に有効活用し、最大限に成果を出現させている企業はまだ多くない状況にあります。

"ITを利活用する""IT経営"とは。

ITを使って情報共有するだけではなく情報に共感し、活用できる組織作り、社員を動かす情報活用手法など、またどのようにITを活用すれば、会社のノウハウの伝承、社員のノウハウの可視化ができるのか。社員の動きを活性化する情報活用を観点としたセミナーです。

【日程】平成20年9月10日(水)

【時間】13:15~16:30(10:00~ITコーディネータによる企業個別相談を受け付けます)

【場所】石川県地場産業振興センター 新館 コンベンションホール

【お申込み方法】

お申込みは、「会社名」「住所」「電話番号」「FAX番号」「参加者氏名」「ふりがな」「所属部署名」[メールアドレス」「(ITCの方はITC認定番号」を記載の上、E-mailにて下記まで送信してください。

お申込アドレス:jigyobu@ishikawa-sc.co.jp

※当セミナーは、ITコーディネータ資格者にはITCA後援3時間15分相当(上限なし)のポイント対象となります。

【問合せ先】株式会社石川県IT総合人材育成センター

事業部 大川 (電話:076-267-8000)

【主催】経済産業省中部経済産業局、株式会社石川県IT総合人材育成センター、

株式会社富山県総合情報センター

【後援】特定非営利活動法人ITコーディネータ協会、

石川県、石川県商工会議所連合会、石川県商工会連合会、石川県中小企業団体中央会、

財団法人石川県産業創出支援機構、社団法人石川県鉄工機電協会、

社団法人石川県情報システム工業会、金沢商工会議所、

特定非営利活動法人石川県情報化支援協会、

中部IT経営応援隊富山(富山県、富山県商工会議所連合会、富山県商工会連合会、

富山県中小企業団体中央会、財団法人富山県新世紀産業機構)、

社団法人富山県情報産業協会、特定非営利活動法人ITC富山、

中小企業基盤整備機構北陸支部、マイクロソフト株式会社北陸支店

石川、富山の皆さんは、ぜひご参加ください。

退屈は、させません。(笑)

2008年08月18日

大学の専門性は就職後に使えるのか?

大学生から、

「大学で学習したことは就職した後にも使えるのでしょうか?」

ということを聞かれることがあります。

皆さんだったら、どのように答えますか?

仕事を経験のない大学生が、仕事のどの場面でどの学習内容を使おうとひらめくことができるかというと無理があります。

また、企業が新卒学生を採用する際にも学生が大学で学習した専門性を評価して採用しているかというと疑問もあります。

では、なんのために大学に進学しているのでしょうか?

キャリアとして学卒というものを望んでいるのか?

では、さらに進学して大学院、博士課程などの評価はどうなんでしょうか?

企業の論理でいうと、一部の製造業や研究職などの採用は別ですが、大学院や博士課程を出ている人材のキャリアは企業的には持て余すようです。

1)高卒の人材の4年目と大学卒の人材との比較

2)大学卒の人材の2年目や4年目と大学院や博士課程卒の人材との比較

1については、企業は大学卒の人材に優位性を感じているように感じます。特に最近では少子化の影響で大学は全入時代になっていますので大卒と高卒の比較もあまり意味がないようになっているかもしれません。

2については、企業が大学院などの専門教育をどれくらい評価して採用しているかという点が気になりますし、大学院なども企業ニーズを満たした教育ができているかというものには疑問も残ります。

上記は、採用時にどれくらいの年齢になっているか?

ということをポイントに企業サイドの視点を述べていますが、年功序列的な考え方が企業サイドに残っているとやはりこのような考え方になるのもうなづけるのではないでしょうか。

最近の学生は終身雇用的な人事制度を望んているとも言われています。

口では個人の能力、仕事の成果が評価されるシステムを望むと言っていても、学生時代に激しい競争にはさらされていない世代なので自然な流れなのかもしれません。

そろそろ、人材採用、人材育成、人事制度なども、新しい形を模索しないと制度疲労をおこしているのは明確のようです。

大学生に、私が唯一言えることは、

仕事を通じて社会に価値を提供することが人生を一番豊かにすることで、お金を儲けて仕事を早々とリタイアしてもそこには何の喜びはないし、自分探しをしても自分を見つけることはできないので、他人から感謝されている自分を誇りに思わないといけないのではないかということです。

仕事人間にはなりたくない

というのは中途半端にしか仕事をした経験がない人間が言うことで、仕事を通じて社会に貢献している人間は自分の人生を謳歌して社会から存在を感謝されているので、仕事人間という言葉が意味するネガティブな生き方はしていないのではないかと思います。

「大学で学習したことは就職した後にも使えるのでしょうか?」

ということを聞かれることがあります。

皆さんだったら、どのように答えますか?

仕事を経験のない大学生が、仕事のどの場面でどの学習内容を使おうとひらめくことができるかというと無理があります。

また、企業が新卒学生を採用する際にも学生が大学で学習した専門性を評価して採用しているかというと疑問もあります。

では、なんのために大学に進学しているのでしょうか?

キャリアとして学卒というものを望んでいるのか?

では、さらに進学して大学院、博士課程などの評価はどうなんでしょうか?

企業の論理でいうと、一部の製造業や研究職などの採用は別ですが、大学院や博士課程を出ている人材のキャリアは企業的には持て余すようです。

1)高卒の人材の4年目と大学卒の人材との比較

2)大学卒の人材の2年目や4年目と大学院や博士課程卒の人材との比較

1については、企業は大学卒の人材に優位性を感じているように感じます。特に最近では少子化の影響で大学は全入時代になっていますので大卒と高卒の比較もあまり意味がないようになっているかもしれません。

2については、企業が大学院などの専門教育をどれくらい評価して採用しているかという点が気になりますし、大学院なども企業ニーズを満たした教育ができているかというものには疑問も残ります。

上記は、採用時にどれくらいの年齢になっているか?

ということをポイントに企業サイドの視点を述べていますが、年功序列的な考え方が企業サイドに残っているとやはりこのような考え方になるのもうなづけるのではないでしょうか。

最近の学生は終身雇用的な人事制度を望んているとも言われています。

口では個人の能力、仕事の成果が評価されるシステムを望むと言っていても、学生時代に激しい競争にはさらされていない世代なので自然な流れなのかもしれません。

そろそろ、人材採用、人材育成、人事制度なども、新しい形を模索しないと制度疲労をおこしているのは明確のようです。

大学生に、私が唯一言えることは、

仕事を通じて社会に価値を提供することが人生を一番豊かにすることで、お金を儲けて仕事を早々とリタイアしてもそこには何の喜びはないし、自分探しをしても自分を見つけることはできないので、他人から感謝されている自分を誇りに思わないといけないのではないかということです。

仕事人間にはなりたくない

というのは中途半端にしか仕事をした経験がない人間が言うことで、仕事を通じて社会に貢献している人間は自分の人生を謳歌して社会から存在を感謝されているので、仕事人間という言葉が意味するネガティブな生き方はしていないのではないかと思います。

2008年08月17日

日本を世界で一番必要とされる国にする

今日の午前中の放映されていたフジテレビの報道2001で、原丈人さんの活動ことを取り上げていました。

原さんのことは「ほぼ日刊イトイ新聞」の特集で知っていました。

お金持ちになれば幸せになれるという病

ここでは、米国のビジネススクールのことをばっさりと切り捨てられています。

ハーバードは「しゃべり方教室」でスタンフォードは「ソロバン教室」・・・(笑)

まあ、その前にそのビジネススクールに入学できる能力を持ち合わせているかということもありますが、原さんが言いたいのは、

「これらのビジネススクールでは、どうやったら社会をよくできるかなんて教えていない」

ということです。

当社のBPS(ビジネス・プロフェッショナル・スクール)の場合には、そのビジネスパーソンのための「しゃべり方教室」と「ソロバン教室」のエッセンスを入れながら、地域のためにどれくらいの価値を提供できるかということを考えてもらっています。

ビジネスパーソンである前に社会人として社会に価値を提供できる人間になりたい望む人たちが増えてくれば、社会はどんどんよくなってくるのではないかと思っています。

お金もちになれば幸せになれるという病

にかかってしまっている日本を、

日本を世界で一番必要とされる国にする

にするために、世界の貧困や飢餓を救うために原さんはITなどの技術も使いながら支援をされています。

バングラデシュでは、識字率をあげるためのe-Learningなどの環境提供も行われているようです。

サイバー大学などでも、日本中の人たちに高等教育を受けてもらう環境を提供するということを理念としています。

日本が世界で一番必要とされるためには、国民全体の学力レベルでの向上を考えることも重要です。

18歳の時点で、

社会に出て必要とされる人間になるために大学に行ってがんばれ!

と言っても、それは現実感がありません。

だから、社会に出て自分の能力の限界を感じた時に、

リカレント教育の手段として、サイバー大学の可能性が出てくるのかもしれません。

当社でも地方や中小企業を再生するために、私たちが今まで培ってきた情報化技術や人材育成などのノウハウを使えないかと考えています。

原さんは世界レベルで日本が必要とされるためにどのようなことを行わないといけないのか

ということに注力されていますが、同じような考え方で日本の中の地方再生について考えていくことも可能と思っています。

原さんと糸井さんの対談から、日本の地方都市の再生などの道も見えてきます。

当社が、

日本で一番必要とされる会社となるために

ということを社員と一緒に必死に考えていきます。

日本が抱える悩みを解決するのは東京でなく地方なんだ

という気概を地方都市の方々には持ってもらいたいと思っています。

地方で頑張っている人たちが尊敬されるような流れをつくれると、日本が再生できます。

原さんのことは「ほぼ日刊イトイ新聞」の特集で知っていました。

お金持ちになれば幸せになれるという病

ここでは、米国のビジネススクールのことをばっさりと切り捨てられています。

ハーバードは「しゃべり方教室」でスタンフォードは「ソロバン教室」・・・(笑)

まあ、その前にそのビジネススクールに入学できる能力を持ち合わせているかということもありますが、原さんが言いたいのは、

「これらのビジネススクールでは、どうやったら社会をよくできるかなんて教えていない」

ということです。

当社のBPS(ビジネス・プロフェッショナル・スクール)の場合には、そのビジネスパーソンのための「しゃべり方教室」と「ソロバン教室」のエッセンスを入れながら、地域のためにどれくらいの価値を提供できるかということを考えてもらっています。

ビジネスパーソンである前に社会人として社会に価値を提供できる人間になりたい望む人たちが増えてくれば、社会はどんどんよくなってくるのではないかと思っています。

お金もちになれば幸せになれるという病

にかかってしまっている日本を、

日本を世界で一番必要とされる国にする

にするために、世界の貧困や飢餓を救うために原さんはITなどの技術も使いながら支援をされています。

バングラデシュでは、識字率をあげるためのe-Learningなどの環境提供も行われているようです。

サイバー大学などでも、日本中の人たちに高等教育を受けてもらう環境を提供するということを理念としています。

日本が世界で一番必要とされるためには、国民全体の学力レベルでの向上を考えることも重要です。

18歳の時点で、

社会に出て必要とされる人間になるために大学に行ってがんばれ!

と言っても、それは現実感がありません。

だから、社会に出て自分の能力の限界を感じた時に、

リカレント教育の手段として、サイバー大学の可能性が出てくるのかもしれません。

当社でも地方や中小企業を再生するために、私たちが今まで培ってきた情報化技術や人材育成などのノウハウを使えないかと考えています。

原さんは世界レベルで日本が必要とされるためにどのようなことを行わないといけないのか

ということに注力されていますが、同じような考え方で日本の中の地方再生について考えていくことも可能と思っています。

原さんと糸井さんの対談から、日本の地方都市の再生などの道も見えてきます。

当社が、

日本で一番必要とされる会社となるために

ということを社員と一緒に必死に考えていきます。

日本が抱える悩みを解決するのは東京でなく地方なんだ

という気概を地方都市の方々には持ってもらいたいと思っています。

地方で頑張っている人たちが尊敬されるような流れをつくれると、日本が再生できます。

2008年08月16日

地方からの情報発信の必要性

来週の木曜日に以下のような講演を行います。

【まるごと伊万里事務局の広報ページ】

地方都市の場合には、今までの行政機関、公的機関だけの広報施策ではインターネット時代は認知度を上げることはできません。

これは、中小企業なども同じことが言えますが、今までとは違った形での広報戦略をかんがえていかないといけないということです。

そのような考え方や手法についての講演依頼が増えていますが、今月、来月は「さが経革広場」に関連するところで講演を予定しています。

今回の講演の広報についても、担当の方には「自分たちが考えうるすべての方法で広報してみてください」と言っています。

それを講演の終了後に参加者数、参加者属性などで評価して、広報についてのアドバイスを出したいと思っています。

ネットで広報しました。

関係部署に広報しました。

では、明らかに足りません。

自分たちが通常行う手段、考えることすべてを講じた後に、必死に考える、行動することを「がんばる」と言います。

「がんばりました」のレベルが低いと、成果も低いというのは官でも民でも同じです。

その必死にがんばる姿が人を動かします。

地方都市が浮上してくるのは簡単なことではありません。

ただ、地方都市には「がんばる」という部分では のびしろ があるとも言えます。

【まるごと伊万里事務局の広報ページ】

地方都市の場合には、今までの行政機関、公的機関だけの広報施策ではインターネット時代は認知度を上げることはできません。

これは、中小企業なども同じことが言えますが、今までとは違った形での広報戦略をかんがえていかないといけないということです。

そのような考え方や手法についての講演依頼が増えていますが、今月、来月は「さが経革広場」に関連するところで講演を予定しています。

今回の講演の広報についても、担当の方には「自分たちが考えうるすべての方法で広報してみてください」と言っています。

それを講演の終了後に参加者数、参加者属性などで評価して、広報についてのアドバイスを出したいと思っています。

ネットで広報しました。

関係部署に広報しました。

では、明らかに足りません。

自分たちが通常行う手段、考えることすべてを講じた後に、必死に考える、行動することを「がんばる」と言います。

「がんばりました」のレベルが低いと、成果も低いというのは官でも民でも同じです。

その必死にがんばる姿が人を動かします。

地方都市が浮上してくるのは簡単なことではありません。

ただ、地方都市には「がんばる」という部分では のびしろ があるとも言えます。

2008年08月15日

次世代を担うという責任

学生や若い世代の人たちに話をしているのは、

次の時代は君たちが背負わないといけない

ということです。

今の日本の経済状況などを考えると、将来の日本を背負うというのは非常に厳しいものがあります。

ただ、それが日本という今までは飢餓もなくモノが溢れた国に生まれて幸せだった国民の運命であり、その国を再建するというのが義務であるようにも感じます。

最近の若い人たちは、考え抜く、一歩前に進む、協調してモノごとに取り組むということが苦手だということで、経済産業省は社会人基礎力というものを定義して、その能力をつけさせることに力を入れています。

私も非常に重要なことと思って、CANPASSなどでは社会人基礎力の内容などを盛り込んでもらっています。

九州学生ネットワークWANが主催する学生向けセミナー『CANPASS』の映像

自分たちが作った借金じゃないので、日本の借金まで自分たちが抱えるのはおかしいのではないか?

はい、私もそう思います。

ただ、私たちが幸せだと思っていた日本という国は借金で幸せな期間を長らえていたということも言えます。

私も含めて若い世代は、その借金で作られた社会で、あまり何も考えずに自分たちがやりたいことだけをやってもよい環境を謳歌できたということもいえます。

だから、その環境を次の世代にも引き継げるように頑張らないといけないと考えています。

このようなことを真剣に、若い世代の人たちに言うと、たいていの場合は、

ポカーン(笑)

とした顔をします。

ただ、誰かが彼らに言い続けないと、自分たちさえよければと考える傾向にある彼らに気づかせることはできません。

次世代を担うという責任は彼ら若い人たちにあります。

その次世代を担う彼らを育てる責任は私たちにあると考えています。

経済評論家の勝間和代さんが、情熱大陸か何かのテレビ番組に出演されているときにインタビューにこたえていらっしゃいました。

Q:『なぜ、そこまでがんばれるのか?』

A:『今の日本の経済状況などを知っているので自分の子どもの将来は確実に厳しい状況になるとわかっている。だから、今、自分ができることがあれば親世代としてやってあげたい。』

子供に対してだけでなく、社会がよくなるように親の世代として頑張るということでした。

この言葉には共感しました。

次の時代は君たちが背負わないといけない

ということです。

今の日本の経済状況などを考えると、将来の日本を背負うというのは非常に厳しいものがあります。

ただ、それが日本という今までは飢餓もなくモノが溢れた国に生まれて幸せだった国民の運命であり、その国を再建するというのが義務であるようにも感じます。

最近の若い人たちは、考え抜く、一歩前に進む、協調してモノごとに取り組むということが苦手だということで、経済産業省は社会人基礎力というものを定義して、その能力をつけさせることに力を入れています。

私も非常に重要なことと思って、CANPASSなどでは社会人基礎力の内容などを盛り込んでもらっています。

九州学生ネットワークWANが主催する学生向けセミナー『CANPASS』の映像

自分たちが作った借金じゃないので、日本の借金まで自分たちが抱えるのはおかしいのではないか?

はい、私もそう思います。

ただ、私たちが幸せだと思っていた日本という国は借金で幸せな期間を長らえていたということも言えます。

私も含めて若い世代は、その借金で作られた社会で、あまり何も考えずに自分たちがやりたいことだけをやってもよい環境を謳歌できたということもいえます。

だから、その環境を次の世代にも引き継げるように頑張らないといけないと考えています。

このようなことを真剣に、若い世代の人たちに言うと、たいていの場合は、

ポカーン(笑)

とした顔をします。

ただ、誰かが彼らに言い続けないと、自分たちさえよければと考える傾向にある彼らに気づかせることはできません。

次世代を担うという責任は彼ら若い人たちにあります。

その次世代を担う彼らを育てる責任は私たちにあると考えています。

経済評論家の勝間和代さんが、情熱大陸か何かのテレビ番組に出演されているときにインタビューにこたえていらっしゃいました。

Q:『なぜ、そこまでがんばれるのか?』

A:『今の日本の経済状況などを知っているので自分の子どもの将来は確実に厳しい状況になるとわかっている。だから、今、自分ができることがあれば親世代としてやってあげたい。』

子供に対してだけでなく、社会がよくなるように親の世代として頑張るということでした。

この言葉には共感しました。

2008年08月14日

高度経済成長期のマネジメントからの脱却

日本の企業の経済環境は原料高の影響もあって非常に厳しい状況が続いていますが、中国の北京オリンピックの後に中国の景気も停滞状況になってくると更に厳しい状況になってくるかもしれません。

日本の景気が上向く材料はあまりないように見えますが、外部環境の変化が激しい中で日本の企業が行わないといけないのは、内部環境の強化につとめることではないでしょうか。

景気が悪くなると企業の人材採用意欲も減退していきます。

やはり、固定費となる正社員の採用については慎重にならざるをえません。

量では無く、質を求める

ただ、その質を求めて採用した人材は企業の中で潜在的に持つポテンシャルを引き出してもらわないと戦力とはなりません。

人材採用と人材育成は連動して考えるべきである

というのは、当社の一貫した市場へのメッセージです。

では、人材採用のときに人材のポテンシャルをどのようにして測るのか?

ということになりますが、現在の人材採用の方法では難しいと思っています。

私たちは、大きな枠を作られると、その中でしか思考しないという習性があります。

例えば、新卒人材採用という市場を見ていても、就職活動、採用市場という枠が最初からある程度決まっているというように考える学生や企業の人事担当者が多いのに驚きます。

大量採用、一括研修、現場配属という終身雇用体制時の形態からの変化がなかなかできずに苦しんでいる日本の新卒人材採用市場は、世界レベルで見ると非常に特殊に感じられるはずです。

その特殊性を保てたのは、終身雇用、年功序列などの高度経済成長期の景気が右肩上がりという前提があったからではないかと考えます。正規雇用以外の人材の登用などが問題のように取り上げられることもありますが、企業はコスト競争の波の中で人材の活用についても創意工夫をしています。

ただ、不思議なのが正社員採用などについては保守的な部分が抜けません。

その高度経済成長期から変わらない制度で採用した人材は、現場に配属された後に本当に育っていますか?

ということをお客さまにはお聞きしています。

育つためには土壌整備を行わないといけません。

人材が育つ土壌整備を、昨日、投稿した組織IQで当社では測ろうとしています。

その組織IQを上げるために、現場の人材育成のトレーナーになる人材を育成するカリキュラムについては非常に好評をいただいています。

経済環境は厳しくなる中で、社員ひとりひとりが自分で考えて行動できるようになるということは非常に重要です。

ただ、ここで言う「考える」というのは自分勝手に考えるのではなく、会社としての理念、意思決定基準などにそった形で考えてもらうということです。それができるようになるためには、その人材の傍らに企業の価値観や行動規範などを示す人材を配置しておく必要があります。

from 人事マネジメント「解体新書」:今日的な「上司力」とは何か?

組織が強くなるためには、組織マネジメントと通じて人材を育成することができるマネージャーの存在が絶対になります。

リーダーシップという言葉には、昭和のにおいがします。

フォロワーシップ、情報を活用した人材マネジメントなどに組織再生のヒントがあるのではないでしょうか。

話は変わりますが、IT人材の不足は本当に深刻になってきました。

http://news.livedoor.com/article/detail/3774417/

当社でも、IT業界の人材育成、採用支援などについては以前より行っていますが、これは更に強化していかないとIT業界だけでなく、日本の国力の問題まで発展しかねないと感じています。

日本の景気が上向く材料はあまりないように見えますが、外部環境の変化が激しい中で日本の企業が行わないといけないのは、内部環境の強化につとめることではないでしょうか。

景気が悪くなると企業の人材採用意欲も減退していきます。

やはり、固定費となる正社員の採用については慎重にならざるをえません。

量では無く、質を求める

ただ、その質を求めて採用した人材は企業の中で潜在的に持つポテンシャルを引き出してもらわないと戦力とはなりません。

人材採用と人材育成は連動して考えるべきである

というのは、当社の一貫した市場へのメッセージです。

では、人材採用のときに人材のポテンシャルをどのようにして測るのか?

ということになりますが、現在の人材採用の方法では難しいと思っています。

私たちは、大きな枠を作られると、その中でしか思考しないという習性があります。

例えば、新卒人材採用という市場を見ていても、就職活動、採用市場という枠が最初からある程度決まっているというように考える学生や企業の人事担当者が多いのに驚きます。

大量採用、一括研修、現場配属という終身雇用体制時の形態からの変化がなかなかできずに苦しんでいる日本の新卒人材採用市場は、世界レベルで見ると非常に特殊に感じられるはずです。

その特殊性を保てたのは、終身雇用、年功序列などの高度経済成長期の景気が右肩上がりという前提があったからではないかと考えます。正規雇用以外の人材の登用などが問題のように取り上げられることもありますが、企業はコスト競争の波の中で人材の活用についても創意工夫をしています。

ただ、不思議なのが正社員採用などについては保守的な部分が抜けません。

その高度経済成長期から変わらない制度で採用した人材は、現場に配属された後に本当に育っていますか?

ということをお客さまにはお聞きしています。

育つためには土壌整備を行わないといけません。

人材が育つ土壌整備を、昨日、投稿した組織IQで当社では測ろうとしています。

その組織IQを上げるために、現場の人材育成のトレーナーになる人材を育成するカリキュラムについては非常に好評をいただいています。

経済環境は厳しくなる中で、社員ひとりひとりが自分で考えて行動できるようになるということは非常に重要です。

ただ、ここで言う「考える」というのは自分勝手に考えるのではなく、会社としての理念、意思決定基準などにそった形で考えてもらうということです。それができるようになるためには、その人材の傍らに企業の価値観や行動規範などを示す人材を配置しておく必要があります。

from 人事マネジメント「解体新書」:今日的な「上司力」とは何か?

組織が強くなるためには、組織マネジメントと通じて人材を育成することができるマネージャーの存在が絶対になります。

リーダーシップという言葉には、昭和のにおいがします。

フォロワーシップ、情報を活用した人材マネジメントなどに組織再生のヒントがあるのではないでしょうか。

話は変わりますが、IT人材の不足は本当に深刻になってきました。

http://news.livedoor.com/article/detail/3774417/

当社でも、IT業界の人材育成、採用支援などについては以前より行っていますが、これは更に強化していかないとIT業界だけでなく、日本の国力の問題まで発展しかねないと感じています。

2008年08月13日

組織IQって知っていますか?

今月号のハーバードビジネスレビューは「組織IQ」について特集されていました。

この号で巻頭の記事に早稲田大学の平野先生の「組織IQ」についての解釈が掲載されていました。

平野先生は、組織IQと情報化投資ということで、以前の日経情報ストラテジに記事投稿、講演などをされています。

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070322/266064/

組織IQが低い会社は情報化投資の効果も低い

ということが言われています。

私も企業の情報活用などのご支援していて感じることです。

では、組織IQというのは、どのような要素で測られるのでしょうか?

これに関しては、鈴木勘一郎氏の説明が参考になると思います。

競争優位を獲得する最新IT経営戦略

◎情報活用系の原則

外部情報認識

内部知識発信

効果的な意思決定

◎資源活用系の原則

組織フォーカス

継続革新

ということになります。

これらは、情報を使っての経営革新だけでなく、人材育成などの施策を考える場合にも有効になります。

特に情報活用しながら『考えて動く』ことができる人材を育てることができる土壌がある企業は総じて組織IQも高いように感じます。

当社の人材育成サービスが支持される理由は、単純に研修を提供するだけでなく組織風土を変革するための「組織IQ」を伸ばすことと人材の潜在意識を引き出すことを同時に行うためではないかと思います。

組織IQを伸ばすということをやらないと、研修を何度行っても効果は実感できません。

組織IQを伸ばすために情報をどのように活用していくのか

ということは、特に当社が得意な部分です。

人が仕事を通じて成長するためには、情報を見て、考えて、行動する というステップを繰り返す必要があります。

現場で仕事を教えると言っても、従来の方式では、人は育ちません。

研修を繰り返し実施しても、その研修の内容を理解しても、実践することはできません。

研修の内容も情報になりますので、その情報を認識して、行動するなかで成功要因、失敗要因などを共有して、その経験知から意思決定を行うということを繰り返す必要があります。

その人材育成も目的としたPDCAサイクルをまわす方式を弊社では、

◎マネジメントラーニング

http://www.tisiki.net/consulting/management_learning/index.html

と呼んでいます。

PDCAサイクルをまわしていくマネジメントサイクルの中で、人を育てていきます。

この号で巻頭の記事に早稲田大学の平野先生の「組織IQ」についての解釈が掲載されていました。

平野先生は、組織IQと情報化投資ということで、以前の日経情報ストラテジに記事投稿、講演などをされています。

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070322/266064/

組織IQが低い会社は情報化投資の効果も低い

ということが言われています。

私も企業の情報活用などのご支援していて感じることです。

では、組織IQというのは、どのような要素で測られるのでしょうか?

これに関しては、鈴木勘一郎氏の説明が参考になると思います。

競争優位を獲得する最新IT経営戦略

◎情報活用系の原則

外部情報認識

内部知識発信

効果的な意思決定

◎資源活用系の原則

組織フォーカス

継続革新

ということになります。

これらは、情報を使っての経営革新だけでなく、人材育成などの施策を考える場合にも有効になります。

特に情報活用しながら『考えて動く』ことができる人材を育てることができる土壌がある企業は総じて組織IQも高いように感じます。

当社の人材育成サービスが支持される理由は、単純に研修を提供するだけでなく組織風土を変革するための「組織IQ」を伸ばすことと人材の潜在意識を引き出すことを同時に行うためではないかと思います。

組織IQを伸ばすということをやらないと、研修を何度行っても効果は実感できません。

組織IQを伸ばすために情報をどのように活用していくのか

ということは、特に当社が得意な部分です。

人が仕事を通じて成長するためには、情報を見て、考えて、行動する というステップを繰り返す必要があります。

現場で仕事を教えると言っても、従来の方式では、人は育ちません。

研修を繰り返し実施しても、その研修の内容を理解しても、実践することはできません。

研修の内容も情報になりますので、その情報を認識して、行動するなかで成功要因、失敗要因などを共有して、その経験知から意思決定を行うということを繰り返す必要があります。

その人材育成も目的としたPDCAサイクルをまわす方式を弊社では、

◎マネジメントラーニング

http://www.tisiki.net/consulting/management_learning/index.html

と呼んでいます。

PDCAサイクルをまわしていくマネジメントサイクルの中で、人を育てていきます。

2008年08月12日

日本人に生命力は残っているのか?

昨日、北京オリンピックの水泳競技で北島選手が金メダルを取ったことで日本が湧いています。

非常に明るいニュースと思います。

私は、金メダルが確定した後のインタビューで北島選手が涙を流したことに驚きました。

嬉しいから涙を流したのか

重圧から解放されたので涙を流したのか

評論家の方々はいろいろなことを言われていましたが、本人もなぜ涙が出たのかはわからないのではないかと思います。

ただ、自然に涙が流れるくらい、このオリンピックのために努力してきたということなんでしょう。

お客さまに認めてもらったら自然に涙が出た

というくらいに真剣に仕事にとりくんでいる人もいれば、仕事を認められても認められなくても無反応な仕事をやっている人もいます。

その人が本気で仕事をしていれば、その仕事を認められたときに、自然なリアクションとして体が反応するのでは

というのが私の見方です。

昨日の佐賀での講演は会場に微妙な空気が流れていました。

「さが経革広場」

という、公的団体のサイトでもない、民間のサイトかというと、それも微妙なサイトです。

それは、これから決めていきます。

なぜかというと、今はどこからもお金をいただかなくて当社の気持ちだけで運営しているサイトだからです。

なぜ、このようなサイトを手弁当で運営しているかというと、佐賀の持つポテンシャルを知っているということと、そのポテンシャルが特に情報発信の部分で発揮されていないということを県外に住んでいる人間として知っているので、そこをフォローしようとしています。

民間企業で、このような考えで仕事をするということには賛否両論あるのは理解しています。

しかし、公的団体からお金をもらって、その仕様内で仕事をする、営利だけを求めて仕事をする、そのどちらも違うような気がしています。

コミュニティを存続させるために、皆で知恵を出し合う場

があればいいと思って、サイトを立ち上げています。

そのサイトにどれだけの人が絡むことができるのかということを見ています。

そのような性質のウェブサイトのキックオフセミナーです。

年間に200回も講演をしていると、100人くらいだったらひとりひとりが何を考えて座っているかくらいのことを見ながら話をすることはできます。

今日は、意図的に前半は挑戦的な言葉や挑発的な言葉を使いながら講演を行いました。

その挑発的な言葉に、どのような反応をしてくれるのか?

コミュニティのつながりと強くするためには、生命力、リアクション力がある人たちと組んでいく必要があります。

どの人が、生命力が高いのか、リアクションをきちんとできるのか

ということを見ながらの講演でした。

こちらも真剣ですから、相手も真剣になってもらわないと困ります。

最近では、行政、公的団体の方々でも、きちんとしたリアクションをしてくれる人たちが増えてきています。

前職のときに、海外研修や海外視察のコーディネータをやっていた時期がありました。

米国などに日本人を連れていくと、あまり歓迎されないことも多かったのを記憶しています。

日本人は3S

と陰では言われていました。

3Sとは、

Smile

Sleep

Silent

の頭文字をとった隠語です。

米国などでセミナーなどをセットすると、

英語が話せないので、やたらと愛想笑いをしてセミナー会場に入ってくる。(Smile)

時差ボケの影響かもしれませんが、セミナーになると居眠りする人が多い。(Sleep)

最後に質問は無いかと聞いても誰も質問しない。(Silent)

ということです。

何のために高い金を使って海外視察に来ているのか?と、不思議がられることも多かった記憶があります。

しかし、もう 3S とか悠長なことを言っていることもできない状況になってきています。

特に地方都市の財政悪化や街としての機能崩壊は、日本全体の問題になってきています。

その中で、どれくらいの人たちに生命力が残っているのか?

ということを、様々な形で調べています。

生命力が残っている人がいる地域には可能性が残っていると感じています。

本文とは、あまり関係ないかもしれませんが、

ほぼ日刊イトイ新聞 - 「日本人の思い」特別企画「九州人の思い」

この中で『自分の地元の好き度』の調査がなされています。

九州の人たちは全般的に地元への思いが強いのですが・・・

がんばれ!肥前

自分の故郷は、自分でしか守れません。

九州の人たちの地元への思いの強さを考えると、九州の場合は地域再生のポテンシャルは高いと思います。

非常に明るいニュースと思います。

私は、金メダルが確定した後のインタビューで北島選手が涙を流したことに驚きました。

嬉しいから涙を流したのか

重圧から解放されたので涙を流したのか

評論家の方々はいろいろなことを言われていましたが、本人もなぜ涙が出たのかはわからないのではないかと思います。

ただ、自然に涙が流れるくらい、このオリンピックのために努力してきたということなんでしょう。

お客さまに認めてもらったら自然に涙が出た

というくらいに真剣に仕事にとりくんでいる人もいれば、仕事を認められても認められなくても無反応な仕事をやっている人もいます。

その人が本気で仕事をしていれば、その仕事を認められたときに、自然なリアクションとして体が反応するのでは

というのが私の見方です。

昨日の佐賀での講演は会場に微妙な空気が流れていました。

「さが経革広場」

という、公的団体のサイトでもない、民間のサイトかというと、それも微妙なサイトです。

それは、これから決めていきます。

なぜかというと、今はどこからもお金をいただかなくて当社の気持ちだけで運営しているサイトだからです。

なぜ、このようなサイトを手弁当で運営しているかというと、佐賀の持つポテンシャルを知っているということと、そのポテンシャルが特に情報発信の部分で発揮されていないということを県外に住んでいる人間として知っているので、そこをフォローしようとしています。

民間企業で、このような考えで仕事をするということには賛否両論あるのは理解しています。

しかし、公的団体からお金をもらって、その仕様内で仕事をする、営利だけを求めて仕事をする、そのどちらも違うような気がしています。

コミュニティを存続させるために、皆で知恵を出し合う場

があればいいと思って、サイトを立ち上げています。

そのサイトにどれだけの人が絡むことができるのかということを見ています。

そのような性質のウェブサイトのキックオフセミナーです。

年間に200回も講演をしていると、100人くらいだったらひとりひとりが何を考えて座っているかくらいのことを見ながら話をすることはできます。

今日は、意図的に前半は挑戦的な言葉や挑発的な言葉を使いながら講演を行いました。

その挑発的な言葉に、どのような反応をしてくれるのか?

コミュニティのつながりと強くするためには、生命力、リアクション力がある人たちと組んでいく必要があります。

どの人が、生命力が高いのか、リアクションをきちんとできるのか

ということを見ながらの講演でした。

こちらも真剣ですから、相手も真剣になってもらわないと困ります。

最近では、行政、公的団体の方々でも、きちんとしたリアクションをしてくれる人たちが増えてきています。

前職のときに、海外研修や海外視察のコーディネータをやっていた時期がありました。

米国などに日本人を連れていくと、あまり歓迎されないことも多かったのを記憶しています。

日本人は3S

と陰では言われていました。

3Sとは、

Smile

Sleep

Silent

の頭文字をとった隠語です。

米国などでセミナーなどをセットすると、

英語が話せないので、やたらと愛想笑いをしてセミナー会場に入ってくる。(Smile)

時差ボケの影響かもしれませんが、セミナーになると居眠りする人が多い。(Sleep)

最後に質問は無いかと聞いても誰も質問しない。(Silent)

ということです。

何のために高い金を使って海外視察に来ているのか?と、不思議がられることも多かった記憶があります。

しかし、もう 3S とか悠長なことを言っていることもできない状況になってきています。

特に地方都市の財政悪化や街としての機能崩壊は、日本全体の問題になってきています。

その中で、どれくらいの人たちに生命力が残っているのか?

ということを、様々な形で調べています。

生命力が残っている人がいる地域には可能性が残っていると感じています。

本文とは、あまり関係ないかもしれませんが、

ほぼ日刊イトイ新聞 - 「日本人の思い」特別企画「九州人の思い」

この中で『自分の地元の好き度』の調査がなされています。

九州の人たちは全般的に地元への思いが強いのですが・・・

がんばれ!肥前

自分の故郷は、自分でしか守れません。

九州の人たちの地元への思いの強さを考えると、九州の場合は地域再生のポテンシャルは高いと思います。

2008年08月11日

ビジネスターゲットの絞り込み

今日は、『さが経革広場』のキックオフセミナーが佐賀で開催されますので、昼から講演をしてきます。

http://www.pref.saga.jp/web/_18524.html

参加者は行政関連の担当者、システム会社、一般の企業関係者ということを聞いています。

今日の演題は「地方都市からの情報発信の必要性について」としています。

特に、地方都市の行政施策は、観光客・企業誘致、定住促進、ふるさと納税の告知などが中心になるので、ターゲット特性分析とピンポイントな情報発信、メディアミックスを考えた上での既存の広報誌などとの連動などを考察してみたいと思います。

from >>> http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080403/297922/

情報発信をする際に、消費者メディアを意識することは既に常識になっていますし、そのメディア特性を理解した上での広報戦略の中にウェブサイトなどは存在すると思っています。

先日の九州総合通信局の九州ウェブサイト大賞の審査や主催者コメントで物足りなさを感じたところは、これらの部分です。

東京では常識になっているものが、九州では検討事項になってしまっているところが、ちょっと厳しかったです。

行政の担当者から、

「私たちは住民への情報公開の手段としてホームページを開設しています」

と言われると、

「それだけですか?」

と聞きなおしてしまいます。

「地方自治体が抱えている課題を解決するために、他地域への情報発信をしっかりと考えてください」

ということを言わないと気付いてくれない場合もあります。

ただ、その中で、行政担当者の方などから、

「しかし、それは自分たちの仕事ではない!」

「そこまでやらないといけないのか?」

と言われることもあります。

回答は、

「はい、それをやらないと地方は沈んでしまいます」

ということです。

しかたないじゃないか

今までのやり方と違う

自分にはできない

という気持ちがその方々にあるのは理解しています。

ただ、地方都市が沈んでいるのは、自分たちにはできない、一歩前に足を踏み出すのが面倒だという意識が大きいと感じています。今の世界レベルでの大きな社会環境、経済環境の変化を望ましいと思うか思わないかの前に、ダーウィンの進化論のような話になってしまいますが、強いもの弱いものではなく、変化に対応できた種だけが生き残ることができるというのが自然の摂理になります。

その変化を避けても地方都市が生き残っていけたのは、

借金をしても地方都市、中小企業という弱いものをサポートしていくという国の方針があったからではないかと思います。

ただ、問題の先送りのための借金にも限界がありますし、その借金は自分たちの子供たちに背負わせているだけで最終的には日本全体が崩壊することになります。

地方都市や中小企業が変化を望まないような体質にしてしまったのは国の施策の問題かもしれません。

ただ、国の財源も底をつき始めた今、やはり私たちは自分たちの生命力で再生を考えていかないといけません。

自治体や地方都市の商店街からの情報発信、そして、それをサポートする地方都市のシステム会社の皆さんが、これから地域や企業の活性化を考える際のヒントを得ることができる講演になればと思っています。

ヨソモノが、気づいてもらうために、

敢えて、ワルモノになればいい。

そのような地方や中小企業との関わり合いも必要と思っています。

http://www.pref.saga.jp/web/_18524.html

参加者は行政関連の担当者、システム会社、一般の企業関係者ということを聞いています。

今日の演題は「地方都市からの情報発信の必要性について」としています。

特に、地方都市の行政施策は、観光客・企業誘致、定住促進、ふるさと納税の告知などが中心になるので、ターゲット特性分析とピンポイントな情報発信、メディアミックスを考えた上での既存の広報誌などとの連動などを考察してみたいと思います。

from >>> http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080403/297922/

情報発信をする際に、消費者メディアを意識することは既に常識になっていますし、そのメディア特性を理解した上での広報戦略の中にウェブサイトなどは存在すると思っています。

先日の九州総合通信局の九州ウェブサイト大賞の審査や主催者コメントで物足りなさを感じたところは、これらの部分です。

東京では常識になっているものが、九州では検討事項になってしまっているところが、ちょっと厳しかったです。

行政の担当者から、

「私たちは住民への情報公開の手段としてホームページを開設しています」

と言われると、

「それだけですか?」

と聞きなおしてしまいます。

「地方自治体が抱えている課題を解決するために、他地域への情報発信をしっかりと考えてください」

ということを言わないと気付いてくれない場合もあります。

ただ、その中で、行政担当者の方などから、

「しかし、それは自分たちの仕事ではない!」

「そこまでやらないといけないのか?」

と言われることもあります。

回答は、

「はい、それをやらないと地方は沈んでしまいます」

ということです。

しかたないじゃないか

今までのやり方と違う

自分にはできない

という気持ちがその方々にあるのは理解しています。

ただ、地方都市が沈んでいるのは、自分たちにはできない、一歩前に足を踏み出すのが面倒だという意識が大きいと感じています。今の世界レベルでの大きな社会環境、経済環境の変化を望ましいと思うか思わないかの前に、ダーウィンの進化論のような話になってしまいますが、強いもの弱いものではなく、変化に対応できた種だけが生き残ることができるというのが自然の摂理になります。

その変化を避けても地方都市が生き残っていけたのは、

借金をしても地方都市、中小企業という弱いものをサポートしていくという国の方針があったからではないかと思います。

ただ、問題の先送りのための借金にも限界がありますし、その借金は自分たちの子供たちに背負わせているだけで最終的には日本全体が崩壊することになります。

地方都市や中小企業が変化を望まないような体質にしてしまったのは国の施策の問題かもしれません。

ただ、国の財源も底をつき始めた今、やはり私たちは自分たちの生命力で再生を考えていかないといけません。

自治体や地方都市の商店街からの情報発信、そして、それをサポートする地方都市のシステム会社の皆さんが、これから地域や企業の活性化を考える際のヒントを得ることができる講演になればと思っています。

ヨソモノが、気づいてもらうために、

敢えて、ワルモノになればいい。

そのような地方や中小企業との関わり合いも必要と思っています。

2008年08月10日

九州ウェブサイト大賞2008

金曜日に総務省九州総合通信局の『九州ウェブサイト大賞2008』の表彰式に参加してきました。

昨年から福岡県中小企業振興センターが主管で運営している「ふくおか経革広場」のサイト企画・運営を行っていますが、そのサイトが入賞しました。

写真は九州総合通信局の武井局長から表彰を受ける福岡県中小企業振興センターの用松さんです。

今回の表彰対象のサイトなどを見ていると、2年ほど前に九州総合通信局の調査事業として関わった「ブロードバンドネットワークの整備・活用のあり方に関する検討調査会」で検討していた九州の観光産業を活性化するための外国人観光客への情報発信を多言語対応して、きちんと行い始めたサイトが高評価をもらっているようにも感じました。

ただ、表彰式の後の事例発表の場で少し質問させてもらいましたが、情報発信としての多言語対応はできているようですが、双方向性を考えた場合には、まだ多言語コミュニケーションという観点では課題も残っているようです。

また、自治体のウェブサイトについても、住民への情報公開という部分では対応できているのですが、ふるさと納税の告知や企業誘致、他地域からの定住促進などの観点で見ると情報発信の考え方にユニークさを見ることができませんでした。

ウェブサイトというのは常に進化していかないといけないので、ここまでやりましたの後は、いつまでに、どこまでやろうとしているのかという部分も具体的な話としてほしかったところです。

表彰式の前後は、熊本の企業を訪問して人材活用による九州地区の活性化についての意見交換をさせていただきました。

福岡だけでは九州の活性化というのはうまくいきません。

西日本シティ銀行が公開している『九州の景気動向調査』、

http://www.ncbank.co.jp/chosa_report/keiei_doko/images/keieidoko_67.pdf

を見ても、原油高や改正建築基準法の影響は大きいようです。

人の採用についても抑制傾向になってきました。

人が足りないという状況は続いているのですが、採用費用や採用後の人材育成費用などを考えると全体的には抑制の方向に九州も動いていくのでしょう。

ただ、皆が景気が悪いと思っているときこそビジネスの流れを変える大きな転換期で、九州の将来を真剣に考える時期ではないかと思っています。

様々な企業にハゲタカのようなビジネスを仕掛けられて、日本の地方都市は干上がりつつあります。

九州の小さなパイを取り合うのではなく、九州の地場企業に連携してもらってパイを大きくするための協力関係を築ければと思っています。

昨年から福岡県中小企業振興センターが主管で運営している「ふくおか経革広場」のサイト企画・運営を行っていますが、そのサイトが入賞しました。

写真は九州総合通信局の武井局長から表彰を受ける福岡県中小企業振興センターの用松さんです。

今回の表彰対象のサイトなどを見ていると、2年ほど前に九州総合通信局の調査事業として関わった「ブロードバンドネットワークの整備・活用のあり方に関する検討調査会」で検討していた九州の観光産業を活性化するための外国人観光客への情報発信を多言語対応して、きちんと行い始めたサイトが高評価をもらっているようにも感じました。

ただ、表彰式の後の事例発表の場で少し質問させてもらいましたが、情報発信としての多言語対応はできているようですが、双方向性を考えた場合には、まだ多言語コミュニケーションという観点では課題も残っているようです。

また、自治体のウェブサイトについても、住民への情報公開という部分では対応できているのですが、ふるさと納税の告知や企業誘致、他地域からの定住促進などの観点で見ると情報発信の考え方にユニークさを見ることができませんでした。

ウェブサイトというのは常に進化していかないといけないので、ここまでやりましたの後は、いつまでに、どこまでやろうとしているのかという部分も具体的な話としてほしかったところです。

表彰式の前後は、熊本の企業を訪問して人材活用による九州地区の活性化についての意見交換をさせていただきました。

福岡だけでは九州の活性化というのはうまくいきません。

西日本シティ銀行が公開している『九州の景気動向調査』、

http://www.ncbank.co.jp/chosa_report/keiei_doko/images/keieidoko_67.pdf

を見ても、原油高や改正建築基準法の影響は大きいようです。

人の採用についても抑制傾向になってきました。

人が足りないという状況は続いているのですが、採用費用や採用後の人材育成費用などを考えると全体的には抑制の方向に九州も動いていくのでしょう。

ただ、皆が景気が悪いと思っているときこそビジネスの流れを変える大きな転換期で、九州の将来を真剣に考える時期ではないかと思っています。

様々な企業にハゲタカのようなビジネスを仕掛けられて、日本の地方都市は干上がりつつあります。

九州の小さなパイを取り合うのではなく、九州の地場企業に連携してもらってパイを大きくするための協力関係を築ければと思っています。

2008年08月09日

育成選手枠を作る?

ルールがあるようで、ルールが無い日本の新卒採用の世界で、地方都市でも優秀な人材を確保できるように、様々な企業の方々と議論を重ねています。

学生には学業に専念させるために、企業の学生青田買いを防止するために学校と企業の間で就職協定というものがあったということは知られています。

ただ、1996年には廃止され、最近ではインターンシップなどを通じて学生の能力を見極めたり、一部の大学の卒業生には早い段階で内内定くらいの内示が出されたりしています。

そもそも、終身雇用制度で人材確保を考えていた時代の就職協定などをもとに議論するのがナンセンスなのかもしれませんが、学生に学業に専念させるために職業観をつけさせるインターンシップを考える、大量採用、一括研修、現場配属、現場OJTという形の人材採用から育成の流れを、育成採用、段階採用、現場採用、個別教育などに変えるなどの大きなパラダイム変化を行うことが人材確保の流れを変えるということではないかと私は考えています。

育成採用の仕掛けについては既に取り組みを始めていますが、段階採用などについては紹介派遣制度などと同じようになるので少し考える必要があります。ただ、プロ野球の育成選手制度のような採用もありなのではないかとは考えています。そこにインターンシップ採用の可能性があるのかもしれません。

現場採用というのは人事権を現場に委譲するということで、組織としての成果目標も現場で立てて自立させるかわりに人事採用権も渡すという形になります。終身雇用制度という考え方が無い欧米に組織では成り立っていますので、日本でも検討する余地はあります。ここらへんは、今は派遣社員の登用という部分で現場裁量に任せている場合もありますが、組織の長がほしい人材というのは自分を支えてくれる人材だったりするので正社員の登用でも検討する必要はあると思っています。

個別教育というのは、育成採用からの流れですが、当社の場合は、学生NPOのスクール事業と連携することで学生時代から描かれていたキャリアパスを継承して個別に育成計画をつくるということも提唱しています。

就職協定が必要だという議論の中で、学業の妨げになるのでという考えもあるようですが、仕事を意識させることで学業に専念させるモチベーションを上げるという考え方を、そろそろ日本でも持っていいのでないかと考えています。

企業の思惑と大学の思惑の間には大きな壁があるのかもしれません。

その壁をNPOなどで埋めれたら、お互いにWin-Winの関係が築けるのではないかと考えています。

既存の概念にとらわれずに、新しい価値を創る仕事がいかに楽しいかということを学生には話をしていますし、その誰しもが歓迎するモデルを創造することに当社では使命感を感じています。

学生や次世代リーダー候補に『かっこいい大人』になることを提唱している人間が、既存のレガシーモデルというべき母集団形成、段階的な絞り込み、内定発行、囲い込みという呪縛にとらわれること自体が『かっこわるい』と感じています。

我々日本人は変化に弱いと言われています。

しかし、これからの時代は変化が激しい時代です。我々も進化していかないと時代の波に飲み込まれてしまいます。

多くの企業に、このような考え方は支持されはじめました。

社会が変化する波は来ているように感じます。

たぶん、地方都市は首都圏の企業がその波に気づいて行動をしてから、気づいて検討を開始ます。

ただ、それでは地方都市や地方の企業はいつまでたっても再生できません。

学生にも当社の社員にも、常に言うのは、

『なんともならない』と誰しも思うものを『なんとかする』のが仕事

ということです。

『なんともならない』と誰しも思うので『しかたない』と自分も甘えてしまうところを、これは大きなチャンスと思って踏ん張れる人もいます。

起業家や営業で成果を出す人は、他の経営者や他者の営業担当者よりもその踏ん張りがきくだけです。

その『なんとかできる人』は世の中の価値観も変えることもできます。

起業家と呼ばれる人間は、特別なことをしているわけではありません。

誰しもが難しいと思っていることを『なんとかしよう』という思いが強いだけです。

後世で偉人と呼ばれている人も同じようなことを考えます。

特別なこと、人と違うことをするという感覚ではなく、今は世の中に存在しないが、社会で必要とされることを創りだします。

私は、学生NPO団体で、学生スタッフに言っています。

どの学生団体を見ても、既存の就職活動の仕組みやインターンシップの仕組みありきで、その対策や支援を行っています。ただ、これからの時代を切り開いていく君たちには、その仕組みを更によく出来ないのか?ということを考えてもらいたい。君たちが発想力が乏しいと言われるのは、そのように完成したかのような世の中で育ってきたからだと思う。私は、皆さんと一緒に、今の就職活動の流れの中で改善した方がよいと思われる部分を徹底的に改善したいと思う。皆さんが、世の中の就職活動の常識を変えた『伝説の学生団体のメンバー』になることを望んでいます。

最近の日本、特に地方都市では、誰しもが自分の力で世の中を変えることはできないと思っています。

ただ、自分の力で自分の将来を切り開くことができなければ、地域は衰退していきますし、自分の人生もつまらないものになってしまいます。また、自分の家族や会社の同僚もどんどん不幸になってしまいます。

地方都市に生命力を復活させる仕事というのは、非常に社会性があると感じています。

また、そのようなことをできるメンバーが私たちの周りに集まってきました。

そういう意味でも、波が来ているのかもしれません。

九州や地方都市が考える、人材採用、人材育成、自社再生、地域再生の道は、海外の企業や東京に企業の考えるモデルとは違うはずです。

学生には学業に専念させるために、企業の学生青田買いを防止するために学校と企業の間で就職協定というものがあったということは知られています。

ただ、1996年には廃止され、最近ではインターンシップなどを通じて学生の能力を見極めたり、一部の大学の卒業生には早い段階で内内定くらいの内示が出されたりしています。

そもそも、終身雇用制度で人材確保を考えていた時代の就職協定などをもとに議論するのがナンセンスなのかもしれませんが、学生に学業に専念させるために職業観をつけさせるインターンシップを考える、大量採用、一括研修、現場配属、現場OJTという形の人材採用から育成の流れを、育成採用、段階採用、現場採用、個別教育などに変えるなどの大きなパラダイム変化を行うことが人材確保の流れを変えるということではないかと私は考えています。

育成採用の仕掛けについては既に取り組みを始めていますが、段階採用などについては紹介派遣制度などと同じようになるので少し考える必要があります。ただ、プロ野球の育成選手制度のような採用もありなのではないかとは考えています。そこにインターンシップ採用の可能性があるのかもしれません。

現場採用というのは人事権を現場に委譲するということで、組織としての成果目標も現場で立てて自立させるかわりに人事採用権も渡すという形になります。終身雇用制度という考え方が無い欧米に組織では成り立っていますので、日本でも検討する余地はあります。ここらへんは、今は派遣社員の登用という部分で現場裁量に任せている場合もありますが、組織の長がほしい人材というのは自分を支えてくれる人材だったりするので正社員の登用でも検討する必要はあると思っています。

個別教育というのは、育成採用からの流れですが、当社の場合は、学生NPOのスクール事業と連携することで学生時代から描かれていたキャリアパスを継承して個別に育成計画をつくるということも提唱しています。

就職協定が必要だという議論の中で、学業の妨げになるのでという考えもあるようですが、仕事を意識させることで学業に専念させるモチベーションを上げるという考え方を、そろそろ日本でも持っていいのでないかと考えています。

企業の思惑と大学の思惑の間には大きな壁があるのかもしれません。

その壁をNPOなどで埋めれたら、お互いにWin-Winの関係が築けるのではないかと考えています。

既存の概念にとらわれずに、新しい価値を創る仕事がいかに楽しいかということを学生には話をしていますし、その誰しもが歓迎するモデルを創造することに当社では使命感を感じています。

学生や次世代リーダー候補に『かっこいい大人』になることを提唱している人間が、既存のレガシーモデルというべき母集団形成、段階的な絞り込み、内定発行、囲い込みという呪縛にとらわれること自体が『かっこわるい』と感じています。

我々日本人は変化に弱いと言われています。

しかし、これからの時代は変化が激しい時代です。我々も進化していかないと時代の波に飲み込まれてしまいます。

多くの企業に、このような考え方は支持されはじめました。

社会が変化する波は来ているように感じます。

たぶん、地方都市は首都圏の企業がその波に気づいて行動をしてから、気づいて検討を開始ます。

ただ、それでは地方都市や地方の企業はいつまでたっても再生できません。

学生にも当社の社員にも、常に言うのは、

『なんともならない』と誰しも思うものを『なんとかする』のが仕事

ということです。

『なんともならない』と誰しも思うので『しかたない』と自分も甘えてしまうところを、これは大きなチャンスと思って踏ん張れる人もいます。

起業家や営業で成果を出す人は、他の経営者や他者の営業担当者よりもその踏ん張りがきくだけです。

その『なんとかできる人』は世の中の価値観も変えることもできます。

起業家と呼ばれる人間は、特別なことをしているわけではありません。

誰しもが難しいと思っていることを『なんとかしよう』という思いが強いだけです。

後世で偉人と呼ばれている人も同じようなことを考えます。

特別なこと、人と違うことをするという感覚ではなく、今は世の中に存在しないが、社会で必要とされることを創りだします。

私は、学生NPO団体で、学生スタッフに言っています。

どの学生団体を見ても、既存の就職活動の仕組みやインターンシップの仕組みありきで、その対策や支援を行っています。ただ、これからの時代を切り開いていく君たちには、その仕組みを更によく出来ないのか?ということを考えてもらいたい。君たちが発想力が乏しいと言われるのは、そのように完成したかのような世の中で育ってきたからだと思う。私は、皆さんと一緒に、今の就職活動の流れの中で改善した方がよいと思われる部分を徹底的に改善したいと思う。皆さんが、世の中の就職活動の常識を変えた『伝説の学生団体のメンバー』になることを望んでいます。

最近の日本、特に地方都市では、誰しもが自分の力で世の中を変えることはできないと思っています。

ただ、自分の力で自分の将来を切り開くことができなければ、地域は衰退していきますし、自分の人生もつまらないものになってしまいます。また、自分の家族や会社の同僚もどんどん不幸になってしまいます。

地方都市に生命力を復活させる仕事というのは、非常に社会性があると感じています。

また、そのようなことをできるメンバーが私たちの周りに集まってきました。

そういう意味でも、波が来ているのかもしれません。

九州や地方都市が考える、人材採用、人材育成、自社再生、地域再生の道は、海外の企業や東京に企業の考えるモデルとは違うはずです。

2008年08月08日

学生でもお客さまを納得させられる

昨日からPBI(Project Based Intership)の営業プロジェクトが始まりました。

学生には営業という職種もあまり人気がないのですが、営業という職種を勘違いしているのではないかということから、営業という仕事の成功イメージの共有化のための勉強会を昨日は行いました。

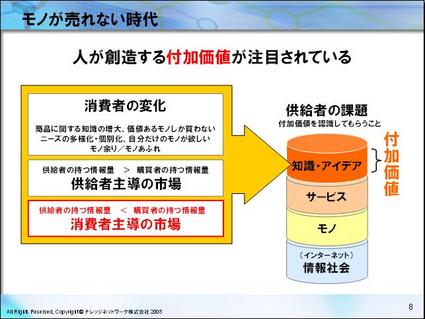

情報とモノが溢れた現代に営業という仕事は何をやらないといけないのか?

ということを、付加価値創造という切り口でアプローチするやり方をイメージさせています。

学生には難しいと思われる方もいらっしゃいますが、営業という仕事に対して知識が乏しい無垢な学生や新入社員の方が次世代営業のイメージを明確にできます。

知識と行動の間には深い溝がある、

というのは講演などでも良く話をしますが、それを埋めるのは営業の場合にはお客さまと営業担当者がWin-Winの関係になる良いイメージを持つ必要があります。

今回の勉強会で、どのようなことを感じたかということを勉強会に参加した学生にガクログ(http://www.gakulog.net)に投稿してもらっていますが、やはり彼らは勘がいいです。

http://www.gakulog.net/10146/archives/0002577.html

http://www.gakulog.net/10289/archives/0002580.html

http://www.gakulog.net/10168/archives/0002583.html

同じようなことを百戦錬磨の営業担当者に話をしても、自分たちのこれまでの成功体験が邪魔をして素直にこれからの時代のニーズや時代の変化を受け入れることができません。

昨日は8名の勉強会参加者で当日中に勉強会の感想などをアップできたのが2名、翌日の朝に1名、営業訪問などのお礼は早いタイミングということを、まだ教えて無いなかでの対応としては及第点になると思います。

相手が、そのお礼をもらってどう感じるか?という部分までイメージしないといけません。

最初にイメージを頭の中に描いてもらってから、知識を教えて、行動を促すというのがPBIの特長です。

仕事に対してのイメージの植え付け、知識の提供、知識をもとに行動を促す、その行動から学んだことをを共有というのを繰り返して、仕事で成果を出す、仕事を通じて成長するということを実感させるのが、当社が考えるインターンシップラーニングです。

学生が自分で考えて仕事で成果を出すのは無理だという社会人の思い込みを、今年も打破したいと思っています。

学生には営業という職種もあまり人気がないのですが、営業という職種を勘違いしているのではないかということから、営業という仕事の成功イメージの共有化のための勉強会を昨日は行いました。

情報とモノが溢れた現代に営業という仕事は何をやらないといけないのか?

ということを、付加価値創造という切り口でアプローチするやり方をイメージさせています。

学生には難しいと思われる方もいらっしゃいますが、営業という仕事に対して知識が乏しい無垢な学生や新入社員の方が次世代営業のイメージを明確にできます。

知識と行動の間には深い溝がある、

というのは講演などでも良く話をしますが、それを埋めるのは営業の場合にはお客さまと営業担当者がWin-Winの関係になる良いイメージを持つ必要があります。

今回の勉強会で、どのようなことを感じたかということを勉強会に参加した学生にガクログ(http://www.gakulog.net)に投稿してもらっていますが、やはり彼らは勘がいいです。

http://www.gakulog.net/10146/archives/0002577.html

http://www.gakulog.net/10289/archives/0002580.html

http://www.gakulog.net/10168/archives/0002583.html

同じようなことを百戦錬磨の営業担当者に話をしても、自分たちのこれまでの成功体験が邪魔をして素直にこれからの時代のニーズや時代の変化を受け入れることができません。

昨日は8名の勉強会参加者で当日中に勉強会の感想などをアップできたのが2名、翌日の朝に1名、営業訪問などのお礼は早いタイミングということを、まだ教えて無いなかでの対応としては及第点になると思います。

相手が、そのお礼をもらってどう感じるか?という部分までイメージしないといけません。

最初にイメージを頭の中に描いてもらってから、知識を教えて、行動を促すというのがPBIの特長です。

仕事に対してのイメージの植え付け、知識の提供、知識をもとに行動を促す、その行動から学んだことをを共有というのを繰り返して、仕事で成果を出す、仕事を通じて成長するということを実感させるのが、当社が考えるインターンシップラーニングです。

学生が自分で考えて仕事で成果を出すのは無理だという社会人の思い込みを、今年も打破したいと思っています。

2008年08月07日

企業の人事担当者って「かっこいい」

昨日は「日経就職ゼミ サマースクールin福岡 日経×就職」で講演してきました。

http://www.nikkei4946.com/seminar/seminar.cgi?ID=1821

昨日のイベントは2部構成で、

第1部は、

九州人気企業の人事担当者座談会「こんな人材が欲しい!」

■参加企業 TOTO(株)・西部ガス(株)・(株)高田工業所・西日本鉄道(株)・トヨタ自動車九州(株)

など地場企業の人事担当者の方々に集まってもらったパネルディスカッションでした。

私もイベント開始前に控室でお話をさせていただきましたが、人材の採用、育成に熱意ある人事担当者の方々の話は非常に参考になりました。第1部のパネルディスカッションも聴講させていただきましたが、人事担当者の方々の熱意は学生に伝わったのではないかと思います。モデレータを務められました高田工業所様、お疲れ様でした。

経済産業省が定義した社会人基礎力では、

〇前に踏み出す力

〇考え抜く力

〇チームで働く力

といった、職場や地域社会で働く上で必要な力を養うことの必要性を訴えています。

今回の第1部のパネルディスカッションでも、人事担当者の方々のお話をお聞きしていると、この社会人基礎力を学生時代に磨いてきてほしいということを伝えられていました。

・面接で変に自分を飾らないでほしい

・学生時代にこれだけは打ち込んだというものを作ってほしい

・相手から好かれるためには自分が相手を好きにならないといけない

・大学3年生の夏休みから積極的に動いていることは十分に評価する

・最終的には一緒に働きたいと感じるかどうかで判断しているところもある

などの人事担当者としてのアドバイスも語られていました。

今回、私が感じたのは、人事の人たちって「かっこいいな~」ということです。

自分の会社の理念や方向性、それから何よりも企業への高い帰属意識を感じました。

以前の投稿でも書きましたが、子供たちや学生にとって「かっこいい大人」ってのが減ってきています。

外見ではなく、考え方、働き方が「かっこいい」というところを見せるのが、子供や学生や若手社員にとっての一番のモチベーションになりますし、その人と一緒に働きたいという気持ちが就職という会社と人材の縁を作るのではないかと思っています。

これらの第1部の内容を頭にインプットして、パネルディスカッションなどでは時間的にちょっと足りなかった部分、それから人事担当者の方々が伝えたりなかったと思われる部分を補完するということも意識して第2部の講演にのぞみました。

参加した学生は第1部と第2部を連続で受講していますので、それを意識してあげないと彼らの頭の中に「納得!」という感覚を植え付けることはできません。

今回の第2部の内容は、5月にアクロス福岡で行った「地域に愛される企業のトークライブ」の内容に近かったと思います。このイベントでは、私が先に講演をして、それから地場企業の人事担当者の方にパネルディスカッションをしてもらいました。

映像にも出ていますが、ガンガン!学生から質問があがって、途中で質問を止めてしまったイベントでした。

仕事という手段を通じて自分の人生で何を成し遂げるのか?

ということを意識すると、働く地域もある程度は絞られるのではないかということが、その5月のイベントの主旨です。

自分の故郷を離れることがいけないということではありません。

最終的に自分が何を成し遂げるために、手段としての仕事をどのような形で選択するのかということを考えてほしいということです。その中で自分の故郷が寂れていくのを防ぎたいという意識がある学生には、故郷への価値提供という意味も含めて職業選択をしてもよいのではないかと話をしています。

世の中の動物の中で、人間だけが自分の将来のことを考える。

これは、神戸大学の金井先生の著書に書いてあったヒントです。

将来を予見して今の行動を決定できる

自分の将来を想像(創造)できる

将来を予見するときにイメージ化を行うのですが、そのイメージを明るいイメージにするのか、暗いイメージにするのかというのは個人の自由ですし、その自由があるので人生は面白いと私は感じています。

自分はついつい暗いイメージをもってしまう

ということであれば、身の回りにプラス思考の人間を集めて、自分もついつい明るいイメージを持てるような環境に身を置いてくださいということです。ひとりきりで考えると自然に不安が拡がり、思考もマイナススパイラルに入っていきます。

就職活動の仲間というのはライバルではなく、一緒に将来を考える仲間でもある。

というのが、昨日のテーマでもありましたので、席が隣になった人とは十分にコミュニケーションをしてもらいました。

隣の人たちと話す彼らの表情が、人事担当者の人たちが言う、本当の彼らの姿であり、それが見えにくいというのが採用活用の難しさではないかと思っています。

それから、一部の地場企業様にはすでにご案内していますが、採用試験や採用面接などの就職活動の中では見えない学生の本質的な部分を可視化する『ビズパス(Bizpass)』についても今回のイベントに参加していた学生に紹介しました。

大反響です!

私の周りには、学生時代からボランティアなどの活動に献身的に参加したり、社会との接点をさぐってイベントを企画したり、他の学生の就職支援のために活動したり、大学で必死に勉学に勤しんでいる学生がたくさんいます。

ただ、就職活動という画一化された形式では評価されにくい部分があったり、その画一化されている採用形態に疑問をもっていたりする学生もいます。そもそも変な企業の論理での平等性や集団就職的な考え方(集団採用、現場ばらまき)、学業との両立を図るための簡易的な採用活動など、学生でも疑問に思う就職活動が日本では、はびこっています。

私の周りにいる学生は、面接のときには自分が今までやり遂げたことや自分が何を考えて行動しているのかを、うまく話せない場合もあります。それもビジネススキルだと言えばそこまでですが、ビジネス経験のない、自分の将来に不安を感じている状態で冷静に話せるほうが不思議だと思っています。

であれば、彼らの本質を可視化できれば、という思いで、ビズパスという仕組みを提供しています。

私たちはじかに学生の活動を支援していますので、彼らの本質を知っています。

また、学生と接する機会が多いので、彼らを集めることができます。

集まってもらったところで、社会人基礎力を意識した形で各種プロジェクトを実行してもらっています。

その活動をポイント制で加点して、企業の方々に知ってもらおうとする動きをNPOとして行っています。

上のスライドでは、ある大手企業の人事担当者の人が、

「森戸さんとかが指導している学生でしょ?一次面接くらいは免除するよ!いきなり内定は無理だけど(笑)」

と言ってくれたことから、「一次面接免除も!」というキャッチをつくっています。

本当に企業のために、企業のお客さんのために喜んで働ける人材を、企業の人たちと一緒に育成していしたいという思いがありますので、誤解を恐れずにキャッチとして出しています。

企業の人事担当者は学生の本音だけでなく、学生が大学時代に本気で打ち込んだことを知りたがっています。

ただ、学生は大学時代に何に打ち込むべきかということに迷っている側面もあります。

だから、私たちはNPO法人九州学生ネットワークWANという学生団体を立ち上げています。

そのNPOとしての活動の中で、スクール事業(CANPASS)を行っていて、その中で「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」を養ってもらっています。

その中でも突出した頑張りを見せた学生には、企業の人材育成のプロの目から判断してパス(BizPass)を発行しようというものです。今年の就職活動生には200枚くらいを発行したいと思っています。(青はエントリーカードで黒はプレミアムカードです)

昨日も講演が終わって、たくさんの学生さんが質問や相談に来てくれました。

実は、私は18時から打合せがあったのですが、全部対応していたら・・・学生の質問対応が終わったときには17時55分でした。しかし、学生の皆さんの素直な質問や向上心あふれる質問はこちらにも元気をくれます。

今回のイベントは第1部、第2部の流れができていて非常によかったのではないかと思います。

さすが、日本経済新聞社様のイベントです。

http://www.nikkei4946.com/seminar/seminar.cgi?ID=1821

昨日のイベントは2部構成で、

第1部は、

九州人気企業の人事担当者座談会「こんな人材が欲しい!」

■参加企業 TOTO(株)・西部ガス(株)・(株)高田工業所・西日本鉄道(株)・トヨタ自動車九州(株)

など地場企業の人事担当者の方々に集まってもらったパネルディスカッションでした。

私もイベント開始前に控室でお話をさせていただきましたが、人材の採用、育成に熱意ある人事担当者の方々の話は非常に参考になりました。第1部のパネルディスカッションも聴講させていただきましたが、人事担当者の方々の熱意は学生に伝わったのではないかと思います。モデレータを務められました高田工業所様、お疲れ様でした。

経済産業省が定義した社会人基礎力では、

〇前に踏み出す力

〇考え抜く力

〇チームで働く力

といった、職場や地域社会で働く上で必要な力を養うことの必要性を訴えています。

今回の第1部のパネルディスカッションでも、人事担当者の方々のお話をお聞きしていると、この社会人基礎力を学生時代に磨いてきてほしいということを伝えられていました。

・面接で変に自分を飾らないでほしい

・学生時代にこれだけは打ち込んだというものを作ってほしい

・相手から好かれるためには自分が相手を好きにならないといけない

・大学3年生の夏休みから積極的に動いていることは十分に評価する

・最終的には一緒に働きたいと感じるかどうかで判断しているところもある

などの人事担当者としてのアドバイスも語られていました。

今回、私が感じたのは、人事の人たちって「かっこいいな~」ということです。

自分の会社の理念や方向性、それから何よりも企業への高い帰属意識を感じました。

以前の投稿でも書きましたが、子供たちや学生にとって「かっこいい大人」ってのが減ってきています。

外見ではなく、考え方、働き方が「かっこいい」というところを見せるのが、子供や学生や若手社員にとっての一番のモチベーションになりますし、その人と一緒に働きたいという気持ちが就職という会社と人材の縁を作るのではないかと思っています。

これらの第1部の内容を頭にインプットして、パネルディスカッションなどでは時間的にちょっと足りなかった部分、それから人事担当者の方々が伝えたりなかったと思われる部分を補完するということも意識して第2部の講演にのぞみました。

参加した学生は第1部と第2部を連続で受講していますので、それを意識してあげないと彼らの頭の中に「納得!」という感覚を植え付けることはできません。

今回の第2部の内容は、5月にアクロス福岡で行った「地域に愛される企業のトークライブ」の内容に近かったと思います。このイベントでは、私が先に講演をして、それから地場企業の人事担当者の方にパネルディスカッションをしてもらいました。

映像にも出ていますが、ガンガン!学生から質問があがって、途中で質問を止めてしまったイベントでした。

仕事という手段を通じて自分の人生で何を成し遂げるのか?

ということを意識すると、働く地域もある程度は絞られるのではないかということが、その5月のイベントの主旨です。

自分の故郷を離れることがいけないということではありません。

最終的に自分が何を成し遂げるために、手段としての仕事をどのような形で選択するのかということを考えてほしいということです。その中で自分の故郷が寂れていくのを防ぎたいという意識がある学生には、故郷への価値提供という意味も含めて職業選択をしてもよいのではないかと話をしています。

世の中の動物の中で、人間だけが自分の将来のことを考える。

これは、神戸大学の金井先生の著書に書いてあったヒントです。

将来を予見して今の行動を決定できる

自分の将来を想像(創造)できる

将来を予見するときにイメージ化を行うのですが、そのイメージを明るいイメージにするのか、暗いイメージにするのかというのは個人の自由ですし、その自由があるので人生は面白いと私は感じています。

自分はついつい暗いイメージをもってしまう

ということであれば、身の回りにプラス思考の人間を集めて、自分もついつい明るいイメージを持てるような環境に身を置いてくださいということです。ひとりきりで考えると自然に不安が拡がり、思考もマイナススパイラルに入っていきます。

就職活動の仲間というのはライバルではなく、一緒に将来を考える仲間でもある。

というのが、昨日のテーマでもありましたので、席が隣になった人とは十分にコミュニケーションをしてもらいました。

隣の人たちと話す彼らの表情が、人事担当者の人たちが言う、本当の彼らの姿であり、それが見えにくいというのが採用活用の難しさではないかと思っています。

それから、一部の地場企業様にはすでにご案内していますが、採用試験や採用面接などの就職活動の中では見えない学生の本質的な部分を可視化する『ビズパス(Bizpass)』についても今回のイベントに参加していた学生に紹介しました。

大反響です!

私の周りには、学生時代からボランティアなどの活動に献身的に参加したり、社会との接点をさぐってイベントを企画したり、他の学生の就職支援のために活動したり、大学で必死に勉学に勤しんでいる学生がたくさんいます。

ただ、就職活動という画一化された形式では評価されにくい部分があったり、その画一化されている採用形態に疑問をもっていたりする学生もいます。そもそも変な企業の論理での平等性や集団就職的な考え方(集団採用、現場ばらまき)、学業との両立を図るための簡易的な採用活動など、学生でも疑問に思う就職活動が日本では、はびこっています。