2010年01月31日

困っていることをビジネスにするのが基本

温故知新

中小企業は大きなポテンシャルを持っている。

中小企業が日本の高度経済成長を支えた。

というのは事実と思います。

ただ、中小企業のすべてが大きなポテンシャルを持っている訳ではありませんし、中小企業は下請け企業として大手企業の成長を支えたという事実もあります。

グローバリゼーションの波の中で、日本は大きな試練を迎えています。

試練というのは、ただ耐え凌げばいいのではなく、

試練をクリアしたら、

どのような新しい世界が待っているのか?

どのような新しい世界を創れるのか?

ということをイメージして、

その世界に向かって方向性を明確にガムシャラに進むことが重要ではないかと思っています。

中小企業にとっての経営改善を考えた場合に、

マーケットの理解とマーケットからの認知

が業績改善につながると考えていますので、その観点から情報機器で何がサポートできるのかということを常に考えていますが、プロダクトアウト的な発想で市場攻略を考えられる情報機器メーカーさんの視点とはずれる場合があります。

どっちが正しいということではなく、順番の問題と思うのですが、そこを理解してもらうのが一苦労です。

海外などへのマーケットの拡大も同じで、インターネットで海外にマーケットを拡大するというのは理論上は可能ですが、海外のマーケットで必要とされるのも、インターネットを経由してでも(海外配送という時間をかけてでも)欲しいものであれば大きな可能性があります。

日本において商社が大きな商売をしているのであれば、中小企業専門のインターネット商社ができないのか?

日本において広告代理店が大きな商売をしているのであれば、中小企業専門のインターネット広告代理店ができないのか?

など、時代の変化で必要になってくるビジネスのイメージを固めていきます。

中小企業は大きなポテンシャルを持っている。

中小企業が日本の高度経済成長を支えた。

というのは事実と思います。

ただ、中小企業のすべてが大きなポテンシャルを持っている訳ではありませんし、中小企業は下請け企業として大手企業の成長を支えたという事実もあります。

グローバリゼーションの波の中で、日本は大きな試練を迎えています。

試練というのは、ただ耐え凌げばいいのではなく、

試練をクリアしたら、

どのような新しい世界が待っているのか?

どのような新しい世界を創れるのか?

ということをイメージして、

その世界に向かって方向性を明確にガムシャラに進むことが重要ではないかと思っています。

中小企業にとっての経営改善を考えた場合に、

マーケットの理解とマーケットからの認知

が業績改善につながると考えていますので、その観点から情報機器で何がサポートできるのかということを常に考えていますが、プロダクトアウト的な発想で市場攻略を考えられる情報機器メーカーさんの視点とはずれる場合があります。

どっちが正しいということではなく、順番の問題と思うのですが、そこを理解してもらうのが一苦労です。

海外などへのマーケットの拡大も同じで、インターネットで海外にマーケットを拡大するというのは理論上は可能ですが、海外のマーケットで必要とされるのも、インターネットを経由してでも(海外配送という時間をかけてでも)欲しいものであれば大きな可能性があります。

日本において商社が大きな商売をしているのであれば、中小企業専門のインターネット商社ができないのか?

日本において広告代理店が大きな商売をしているのであれば、中小企業専門のインターネット広告代理店ができないのか?

など、時代の変化で必要になってくるビジネスのイメージを固めていきます。

2010年01月30日

海外でのプロモーション in 台湾

今日は「asianbeat FUKUOKA STYLE」

http://asianbeat.com/faco/ja/index.html

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/f17/taiwan2009.html

のお手伝いのために台湾に出張しています。

台北駅の2階で開催されたイベントは大盛り上がりで、

のような感じで、トークショー、ファッションショーともに大成功でした。

もともと、福岡では既にアジアを意識した形でファッションショーも開催されています。

海外プロモーションを考えた場合、

福岡(FUKUOKA)

というものを全面に押し出す直球勝負か、

日本(JAPAN)

のカルチャーを全面に出して福岡という地域の良さを認知してもらうのか、

いろいろな考え方があります。

今回のプロモーションはよく計算されており大成功だったようです。

行政主体のプロモーションも昔とは大きく変わってきています。

莫大な予算が無くなってくると、知恵が出てきます。

制約条件が可能性を引き出してきます。

とりあえず、せっかく台湾に来ていますので、今日は中華と紹興酒で乾杯です。

http://asianbeat.com/faco/ja/index.html

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/f17/taiwan2009.html

のお手伝いのために台湾に出張しています。

台北駅の2階で開催されたイベントは大盛り上がりで、

のような感じで、トークショー、ファッションショーともに大成功でした。

もともと、福岡では既にアジアを意識した形でファッションショーも開催されています。

海外プロモーションを考えた場合、

福岡(FUKUOKA)

というものを全面に押し出す直球勝負か、

日本(JAPAN)

のカルチャーを全面に出して福岡という地域の良さを認知してもらうのか、

いろいろな考え方があります。

今回のプロモーションはよく計算されており大成功だったようです。

行政主体のプロモーションも昔とは大きく変わってきています。

莫大な予算が無くなってくると、知恵が出てきます。

制約条件が可能性を引き出してきます。

とりあえず、せっかく台湾に来ていますので、今日は中華と紹興酒で乾杯です。

2010年01月29日

自分の限界をつくらない人だったら何にでもなれる

気持ちの強さを持っている人をどのようにつくるのか?

先日、あるセミナーで講師をしているときに、別の講師の方が、

「自分に限界をつくらない人間であれば私はその人をオリンピックに連れていくことができる」

という、シンクロナイズドスイミングの井村コーチの話を紹介されていました。

自分には無理だ

自分には自分のやり方がある

自分のやりたいことと違う

人は内面で自分に勝手に限界点をつくり、目の前のやらないといけないことから逃げる口実を自然とつくっていると思います。

研修などをやっていても、

「なぜ、この受講者は最初からすべてのモノゴトに批判的なのか?」

などと感じることもあります。

また、学生や若手社員に指導していても、

「予防線ややらない理由をつくるのがうまいな・・・」

と感じることがあります。

自分らしく生きたい

誰しもそう思います。

その自分らしさというのが逃げ口上でなければいいのですが・・・

ベンチャー企業で働きたい

中小企業で自分の力を試したい

という威勢のよい言葉も、大手企業で高学歴の同期社員との競争を避けている意識から出てきている言葉の場合もあります。

地方都市の学生は首都圏の学生に対してコンプレックスを持っています。

そのコンプレックスを良い方向に持っていければいいのですが、逃げの思考につながることが多いのようにも感じます。

せっかくの人生、目の前の仕事に正面から取り組んで、今日の自分の成果、成長実感を求めるということに挑戦してもいいのではないかと思います。

できない自分を責めると精神的につらくなります

だから、

できる自分になって、一時的な成果に満足せずに常に高いレベルを求めて目の前の仕事をひとつひとつこなしていくという姿勢を持つことができるようになりたいですね。

その人に成長してもらいたいと思っているので叱る訳で、

この人は無理だと思ったら、無視します。

先日、あるセミナーで講師をしているときに、別の講師の方が、

「自分に限界をつくらない人間であれば私はその人をオリンピックに連れていくことができる」

という、シンクロナイズドスイミングの井村コーチの話を紹介されていました。

自分には無理だ

自分には自分のやり方がある

自分のやりたいことと違う

人は内面で自分に勝手に限界点をつくり、目の前のやらないといけないことから逃げる口実を自然とつくっていると思います。

研修などをやっていても、

「なぜ、この受講者は最初からすべてのモノゴトに批判的なのか?」

などと感じることもあります。

また、学生や若手社員に指導していても、

「予防線ややらない理由をつくるのがうまいな・・・」

と感じることがあります。

自分らしく生きたい

誰しもそう思います。

その自分らしさというのが逃げ口上でなければいいのですが・・・

ベンチャー企業で働きたい

中小企業で自分の力を試したい

という威勢のよい言葉も、大手企業で高学歴の同期社員との競争を避けている意識から出てきている言葉の場合もあります。

地方都市の学生は首都圏の学生に対してコンプレックスを持っています。

そのコンプレックスを良い方向に持っていければいいのですが、逃げの思考につながることが多いのようにも感じます。

せっかくの人生、目の前の仕事に正面から取り組んで、今日の自分の成果、成長実感を求めるということに挑戦してもいいのではないかと思います。

できない自分を責めると精神的につらくなります

だから、

できる自分になって、一時的な成果に満足せずに常に高いレベルを求めて目の前の仕事をひとつひとつこなしていくという姿勢を持つことができるようになりたいですね。

その人に成長してもらいたいと思っているので叱る訳で、

この人は無理だと思ったら、無視します。

2010年01月28日

国会崩壊とまで報道される最高決定機関

国会議員のTwitter利用なので政治が非常に身近に感じるようになってきたのですが、国会中継などを見ていると品位が無い言動が目立つように感じてしまいます。

もともと注目していなかったので、今更、私が気付いたのか、今の国会がひどいのか、わかりませんが、

「バカにバカと言って何が悪い」

と言うヤジを飛ばしていた議員もいましたが、

バカにバカと言ってはまずいでしょう、と思わず突っ込んでしまいました。

新聞などでは、

『国会崩壊』

という形で、学校現場での学級崩壊になぞって報道されていますが、子供の手本となるべき日本の方向性を決めている国会議員が子供と同じレベルの言動であるというのはどうかと思いました。

子供から、

『かっこいい』

と思ってもらえる大人がどれくらい増えるのかというのが、この国が再生するために一番重要なことではないかと感じます。

自分のことしか考えることができない大人

が増えたように感じるのは私だけではないはずです。

もともと注目していなかったので、今更、私が気付いたのか、今の国会がひどいのか、わかりませんが、

「バカにバカと言って何が悪い」

と言うヤジを飛ばしていた議員もいましたが、

バカにバカと言ってはまずいでしょう、と思わず突っ込んでしまいました。

新聞などでは、

『国会崩壊』

という形で、学校現場での学級崩壊になぞって報道されていますが、子供の手本となるべき日本の方向性を決めている国会議員が子供と同じレベルの言動であるというのはどうかと思いました。

子供から、

『かっこいい』

と思ってもらえる大人がどれくらい増えるのかというのが、この国が再生するために一番重要なことではないかと感じます。

自分のことしか考えることができない大人

が増えたように感じるのは私だけではないはずです。

2010年01月27日

中国とどのように付き合っていくか?

今週末は台湾に出張する予定です。

今日は日本製品の輸出先として中国が米国を抜いて1位になったという報道がありました。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20100127-OYT1T00333.htm

輸出も輸入も日本にとって中国が最大の相手国になったということですね。

これから中国とどのように付き合っていくか?

日本もそうですが、当社も真剣に考えていかないといけません。

今日は日本製品の輸出先として中国が米国を抜いて1位になったという報道がありました。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20100127-OYT1T00333.htm

輸出も輸入も日本にとって中国が最大の相手国になったということですね。

これから中国とどのように付き合っていくか?

日本もそうですが、当社も真剣に考えていかないといけません。

2010年01月26日

研修は研修、仕事は仕事

今日は、企業内研修を実施しました。

昨日に引き続き、

マーケティング思考で情報化・知識化時代を生き抜く

に近い研修です。

マーケティングの理論を憶えてもらっても仕方ないので、グループワークと中心に気づきを得てもらうための展開にしています。

今回の研修は、研修の途中でも受講者メーリングリストに質問を投稿したり、宿題を送ったりしていますので、研修が終わってからも受講者とのコミュニケーションは継続します。

職場で仕事をしながら研修を受講するというスタイルではなく、研修で学んだことを仕事で活用してそこで疑問に思ったことを講師に質問できるような体制をつくる(理想はそれをクラウド環境でつくりたいと思っています)ということにチャレンジしています。

当然、講師としての技量が求められますが、

研修は研修、仕事は仕事

という従来の概念を打破したいので、最近、チャレンジしていることです。

昨日に引き続き、

マーケティング思考で情報化・知識化時代を生き抜く

に近い研修です。

マーケティングの理論を憶えてもらっても仕方ないので、グループワークと中心に気づきを得てもらうための展開にしています。

今回の研修は、研修の途中でも受講者メーリングリストに質問を投稿したり、宿題を送ったりしていますので、研修が終わってからも受講者とのコミュニケーションは継続します。

職場で仕事をしながら研修を受講するというスタイルではなく、研修で学んだことを仕事で活用してそこで疑問に思ったことを講師に質問できるような体制をつくる(理想はそれをクラウド環境でつくりたいと思っています)ということにチャレンジしています。

当然、講師としての技量が求められますが、

研修は研修、仕事は仕事

という従来の概念を打破したいので、最近、チャレンジしていることです。

2010年01月25日

優秀な学生もいるということを再確認

今日はマイクロソフトのイノベーションアカデミーの講師を担当しました。

http://www.microsoft.com/japan/mscorp/mic/seminar/management.mspx

マーケティングなどの内容をグループワークを中心に進めました。

学生も数人混じっていましたが、非常に優秀な学生も増えてきたな!と感じました。

日本の将来、悲観することばかりではないですね。

http://www.microsoft.com/japan/mscorp/mic/seminar/management.mspx

マーケティングなどの内容をグループワークを中心に進めました。

学生も数人混じっていましたが、非常に優秀な学生も増えてきたな!と感じました。

日本の将来、悲観することばかりではないですね。

2010年01月24日

この日本を活性化する人材の組み合わせ

地域を活性化するために何をすべきか?ということをいつも考えていますが、

地域の活性化のためには、その地域で持っている人と次世代を担う人と、柵(しがらみ)が無い外部の人をどのようにブレンドするか?ということを常に考えないといけないと感じています。

創業以来、地方の中小企業の経営者の皆さんに経営改善を意識した形でITを活用した情報化支援を行い、その活動の合間に次世代を担う学生の皆さんにビジネス思考で世の中を見るという目を養うための支援を行い、そしてインターネットという道具と駆使して日本中の高いビジネススキルを持っていらっしゃる専門家の方々とのネットワークを構築していくことに注力してきました。

8年という時間を費やしましたが、地域地域の経営者の皆さんとのネットワーク、地域地域の学生とのネットワーク、それから全国の点在している専門家の皆さんとネットワークが構築できました。

そこにどんなコンテンツを入れていくのかということで、今、いろいろと調整をやっています。

良質のコンテンツを流し込むことで、ネットワークは大きく活性化します。

ナレッジ(コンテンツ)をネットワーク(人と人、地域と地域)することで大きなシナジー効果が出て、次世代が創られる支援ができれば、その事業には大きな夢がありますし、人生をかけて事業をおこなっている意味も出てきます。

自分が大きなお金を掴むのが事業の目的ではなく、事業を継続して社会に提供できる価値をどれくらい大きなものにできるのかという仕掛けを創るのが事業の目標だと考えています。

時代はその方向に流れてきていると感じていますので、数年前から当社が考えていたことは間違っていなかったと思っています。

ただ、やはりこれらの共感してネットワークを構築してもらいたいと思える人材との巡り合いがまだまだ少ないと感じています。

今年は更に深い価値観の部分で共感できる人たちと巡り合えるように、自分も行動量を増やしていきたいと思っています。

地域の活性化のためには、その地域で持っている人と次世代を担う人と、柵(しがらみ)が無い外部の人をどのようにブレンドするか?ということを常に考えないといけないと感じています。

創業以来、地方の中小企業の経営者の皆さんに経営改善を意識した形でITを活用した情報化支援を行い、その活動の合間に次世代を担う学生の皆さんにビジネス思考で世の中を見るという目を養うための支援を行い、そしてインターネットという道具と駆使して日本中の高いビジネススキルを持っていらっしゃる専門家の方々とのネットワークを構築していくことに注力してきました。

8年という時間を費やしましたが、地域地域の経営者の皆さんとのネットワーク、地域地域の学生とのネットワーク、それから全国の点在している専門家の皆さんとネットワークが構築できました。

そこにどんなコンテンツを入れていくのかということで、今、いろいろと調整をやっています。

良質のコンテンツを流し込むことで、ネットワークは大きく活性化します。

ナレッジ(コンテンツ)をネットワーク(人と人、地域と地域)することで大きなシナジー効果が出て、次世代が創られる支援ができれば、その事業には大きな夢がありますし、人生をかけて事業をおこなっている意味も出てきます。

自分が大きなお金を掴むのが事業の目的ではなく、事業を継続して社会に提供できる価値をどれくらい大きなものにできるのかという仕掛けを創るのが事業の目標だと考えています。

時代はその方向に流れてきていると感じていますので、数年前から当社が考えていたことは間違っていなかったと思っています。

ただ、やはりこれらの共感してネットワークを構築してもらいたいと思える人材との巡り合いがまだまだ少ないと感じています。

今年は更に深い価値観の部分で共感できる人たちと巡り合えるように、自分も行動量を増やしていきたいと思っています。

2010年01月23日

経営における思考の三原則

今月の日経トップリーダーの巻頭の特集は、ワタミの渡邉美樹会長の「経営思考の三原則」でした。

http://nvc.nikkeibp.co.jp/strong/yomidokoro/20100104_001777.html

渡邉会長の「決断力」のよりどころとして、安岡正篤先生の「思考の三原則」が紹介されています。

『安岡正篤 一日一言』(安岡正泰監修 致知出版社より抜粋)

私は物事を、特に難しい問題を考えるときには、

いつも三つの原則に依る様に努めている。

第一は、目先に捉われないで、

出来るだけ長い目で見ること、

第二は物事の一面に捉われないで、

出来るだけ多面的に、

出来れば全面的に見ること、

第三に何事によらず枝葉末節に捉われず、

根本的に考えるということである。

(参考:http://www.shiawasehp.net/diary/200806/03.html)

当社もビジネスを推進するときに競合をつくらないように、他社と同じようなことをしないということを徹底しています。

その結果、

何をやっている会社かわからない

と言われることもありますが、

孟子の言葉で、

天の時は地の利に如かず、地の利は人の和に如かず

というものがあります。

何か事業を成功せるときは、

【天の時=実行するタイミング】

【地の利=立ち位置、立地条件】

【人の和=関係者の団結】

この三つの条件が揃わなければならないという意味ですが、これにインターネットという道具が加わったときに、実行する最適のタイミングをはかることも可能になってきて、ビジネスを仕掛ける場合の会社の立地も必ずしも米国や日本で言えば東京などのように経済の中心地でなくてもよくなり、逆に生産地などに近い方に基盤を置き、より深いPtoP(Parson to Parson Place to Place)をCGM関連のコミュニティ、ネットワークツールなどで創ることも可能になっています。

そのような時代がくることを予見して、ナレッジネットワークという呼称の会社を8年前に設立しました。

人材育成支援の会社ですか?

人材採用支援の会社ですか?

ITによる情報化支援の会社ですか?

組織改善支援の会社ですか?

地方都市などの再生、まちづくりの会社ですか?

農業や伝統産業支援の会社ですか?

海外などの販路開拓をやっている会社ですか?

いろいろと聞かれます。

ただ、そのプロジェクトを興すタイミングをはかり、九州と東京に地盤を持っているという地の利、インターネットを中心にした人的ネットワークを持っているという強みなどを活かして事業をおこなっていると会社の保有する経営資源で事業を特定するというビジネスから、マーケットが欲している価値を提供するという視点で事業を展開するというビジネスへの変化を時代は求めているのではないかと思っています。

そのような時代であるからこそ、逆に安岡先生の「思考の三原則」

第一は、目先に捉われないで、

出来るだけ長い目で見ること、

第二は物事の一面に捉われないで、

出来るだけ多面的に、

出来れば全面的に見ること、

第三に何事によらず枝葉末節に捉われず、

根本的に考えるということである。

というものを自分の判断の軸に置き、スピード感を持ちつつも時代に振り回されないように10年、20年、50年先の社会がどのようにあるべきかということを考えながら経営をやっていきたいと考えています。

最終的には先を考えた経営を考えると、選択は人材育成になっていきます。

近視眼的に人材育成が儲かるなどの話ではなく、継続性を考えると人材育成をきちんとやらないと次世代はよくは成りません。

日本が荒廃してきた、会社を立て直す

などの時に最初に考えないといけないのは、対処療法的な施策と長期的な視野を持ち予防処置的な施策を同時並行的にやっていかいと今を乗り切ってもすぐに次の問題が発生してしまいます。

インターネットという経営基盤ができて温故知新的な発想も必要になっています。

http://nvc.nikkeibp.co.jp/strong/yomidokoro/20100104_001777.html

渡邉会長の「決断力」のよりどころとして、安岡正篤先生の「思考の三原則」が紹介されています。

『安岡正篤 一日一言』(安岡正泰監修 致知出版社より抜粋)

私は物事を、特に難しい問題を考えるときには、

いつも三つの原則に依る様に努めている。

第一は、目先に捉われないで、

出来るだけ長い目で見ること、

第二は物事の一面に捉われないで、

出来るだけ多面的に、

出来れば全面的に見ること、

第三に何事によらず枝葉末節に捉われず、

根本的に考えるということである。

(参考:http://www.shiawasehp.net/diary/200806/03.html)

当社もビジネスを推進するときに競合をつくらないように、他社と同じようなことをしないということを徹底しています。

その結果、

何をやっている会社かわからない

と言われることもありますが、

孟子の言葉で、

天の時は地の利に如かず、地の利は人の和に如かず

というものがあります。

何か事業を成功せるときは、

【天の時=実行するタイミング】

【地の利=立ち位置、立地条件】

【人の和=関係者の団結】

この三つの条件が揃わなければならないという意味ですが、これにインターネットという道具が加わったときに、実行する最適のタイミングをはかることも可能になってきて、ビジネスを仕掛ける場合の会社の立地も必ずしも米国や日本で言えば東京などのように経済の中心地でなくてもよくなり、逆に生産地などに近い方に基盤を置き、より深いPtoP(Parson to Parson Place to Place)をCGM関連のコミュニティ、ネットワークツールなどで創ることも可能になっています。

そのような時代がくることを予見して、ナレッジネットワークという呼称の会社を8年前に設立しました。

人材育成支援の会社ですか?

人材採用支援の会社ですか?

ITによる情報化支援の会社ですか?

組織改善支援の会社ですか?

地方都市などの再生、まちづくりの会社ですか?

農業や伝統産業支援の会社ですか?

海外などの販路開拓をやっている会社ですか?

いろいろと聞かれます。

ただ、そのプロジェクトを興すタイミングをはかり、九州と東京に地盤を持っているという地の利、インターネットを中心にした人的ネットワークを持っているという強みなどを活かして事業をおこなっていると会社の保有する経営資源で事業を特定するというビジネスから、マーケットが欲している価値を提供するという視点で事業を展開するというビジネスへの変化を時代は求めているのではないかと思っています。

そのような時代であるからこそ、逆に安岡先生の「思考の三原則」

第一は、目先に捉われないで、

出来るだけ長い目で見ること、

第二は物事の一面に捉われないで、

出来るだけ多面的に、

出来れば全面的に見ること、

第三に何事によらず枝葉末節に捉われず、

根本的に考えるということである。

というものを自分の判断の軸に置き、スピード感を持ちつつも時代に振り回されないように10年、20年、50年先の社会がどのようにあるべきかということを考えながら経営をやっていきたいと考えています。

最終的には先を考えた経営を考えると、選択は人材育成になっていきます。

近視眼的に人材育成が儲かるなどの話ではなく、継続性を考えると人材育成をきちんとやらないと次世代はよくは成りません。

日本が荒廃してきた、会社を立て直す

などの時に最初に考えないといけないのは、対処療法的な施策と長期的な視野を持ち予防処置的な施策を同時並行的にやっていかいと今を乗り切ってもすぐに次の問題が発生してしまいます。

インターネットという経営基盤ができて温故知新的な発想も必要になっています。

2010年01月22日

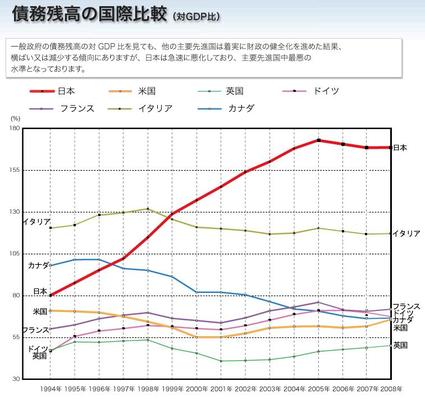

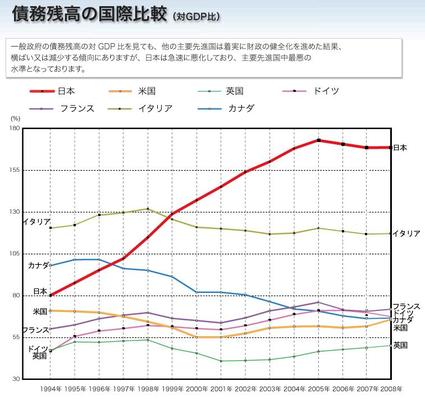

きっついな~、この債務残高・・・

買い物中毒になってクレジットカードの限度額まで買い物をしてしまう。

見栄を張り、自分の収入以上の生活をしてしまう。

個人が自己破産するのには、いろいろなパターンがあると思いますが、

は、どうなんでしょう?

まだ、貯金は切り崩していないので財政上の債務超過が続いているだけですよ・・・

とも言われますが、

政府が保有している金融資産を含めても、

そろそろ、金メダルを獲得できそうな勢いです。

借金を繰り返し、国民の生活レベルを保障している仕組みはどこまでいけば破たんなのか?ということを、そろそろきちんと示すべきではないかと感じています。

これらのツケは全部、次世代に繰り越されるので、今の就職難と呼ばれている学生などは最初から大きな借金を背負って、かつ、社会に船出もできないという状況にあります。

今の若い世代が、

「俺たちがつくった借金じゃないし・・・」

と言っても、連帯保証人の欄には、

日本国民

と書かれています。

と、投稿していますが、暗い話ではなく、日本は一番開き直らないといけない状態にある国だと考えると、いろいろなことにチャレンジしないと過去の柵などを考えている時間は無いということが理解できます。

大手企業さんの再生のご支援などをしていても、柵を自分でつくって頑張っているような顔で自分を追い込んでいるたくさんの社員さんにお会いできます。

もう開き直るしかないですよ。

といつも言っています。

だって、陽気なラテン気質の国を借金で追い越しそうな勢いなんですから。(笑)

見栄を張り、自分の収入以上の生活をしてしまう。

個人が自己破産するのには、いろいろなパターンがあると思いますが、

は、どうなんでしょう?

まだ、貯金は切り崩していないので財政上の債務超過が続いているだけですよ・・・

とも言われますが、

政府が保有している金融資産を含めても、

そろそろ、金メダルを獲得できそうな勢いです。

借金を繰り返し、国民の生活レベルを保障している仕組みはどこまでいけば破たんなのか?ということを、そろそろきちんと示すべきではないかと感じています。

これらのツケは全部、次世代に繰り越されるので、今の就職難と呼ばれている学生などは最初から大きな借金を背負って、かつ、社会に船出もできないという状況にあります。

今の若い世代が、

「俺たちがつくった借金じゃないし・・・」

と言っても、連帯保証人の欄には、

日本国民

と書かれています。

と、投稿していますが、暗い話ではなく、日本は一番開き直らないといけない状態にある国だと考えると、いろいろなことにチャレンジしないと過去の柵などを考えている時間は無いということが理解できます。

大手企業さんの再生のご支援などをしていても、柵を自分でつくって頑張っているような顔で自分を追い込んでいるたくさんの社員さんにお会いできます。

もう開き直るしかないですよ。

といつも言っています。

だって、陽気なラテン気質の国を借金で追い越しそうな勢いなんですから。(笑)

2010年01月21日

「心のコップ」の話

原田教育研究所の原田さんは、

心のコップ

の話をよくされます。

心のコップは上向きでないと何も注げない。

心のコップが上向きな人とは、

謙虚でまじめで、素直で真剣で、本気ですさみがなく、感謝の気持ちに溢れている。

申し訳ございません。

いつもありがとうございます。

勉強になります。

がんばります。

などの言葉が素直に出る学生や若手社員に会うと、ついついいろいろなことを教えたくなります。

教えられ力

と私が呼んでいる力を持っている人は、原田さんが言う

心のコップ

が上向きになっている人でしょう。

自分の力で何でもやりたい

と言っている人間には、誰も手助けをしませんし、スランプに陥っても誰も助言をしてくれません。

経営の世界でも独善的な経営者は、事業が良い時はいいですが、悪くなると誰も助けてくれないので一挙に大きな痛手を負ってしまいます。

また、再起を目指してもやはり利己的な部分が出てきた途端に、また躓いてしまいます。

再起というのは再び起きるということなので、その時には心のコップも上向きにしてもらいたいものです。

心のコップ

の話をよくされます。

心のコップは上向きでないと何も注げない。

心のコップが上向きな人とは、

謙虚でまじめで、素直で真剣で、本気ですさみがなく、感謝の気持ちに溢れている。

申し訳ございません。

いつもありがとうございます。

勉強になります。

がんばります。

などの言葉が素直に出る学生や若手社員に会うと、ついついいろいろなことを教えたくなります。

教えられ力

と私が呼んでいる力を持っている人は、原田さんが言う

心のコップ

が上向きになっている人でしょう。

自分の力で何でもやりたい

と言っている人間には、誰も手助けをしませんし、スランプに陥っても誰も助言をしてくれません。

経営の世界でも独善的な経営者は、事業が良い時はいいですが、悪くなると誰も助けてくれないので一挙に大きな痛手を負ってしまいます。

また、再起を目指してもやはり利己的な部分が出てきた途端に、また躓いてしまいます。

再起というのは再び起きるということなので、その時には心のコップも上向きにしてもらいたいものです。

2010年01月20日

人材育成に関するセミナーを行いました

今日はこれから福岡⇒羽田⇒新千歳という行程で札幌に入ります。

今日の午後は人材育成関連のセミナーを行いましたが、企業の人材育成のモデルを大きく変革したいという部分を強調させていただきました。

ビジネス環境も人材に求められる能力も大きく変化しているので、そろそろ大変革を起こさないといけないと感じています。

参加していただいた企業の人事・教育部門の方々の反応も悪くないのですが、実際に人材育成計画を大きく変化させるということになると相当な覚悟が必要になるのでしょう。

ただ、今回のご提案はとりあえずサーベイをしませんか?ということなので、受け入れていただけると思っています。

診断結果をもとに、いろいろと人材育成について話をできればと思っています。

今日の午後は人材育成関連のセミナーを行いましたが、企業の人材育成のモデルを大きく変革したいという部分を強調させていただきました。

ビジネス環境も人材に求められる能力も大きく変化しているので、そろそろ大変革を起こさないといけないと感じています。

参加していただいた企業の人事・教育部門の方々の反応も悪くないのですが、実際に人材育成計画を大きく変化させるということになると相当な覚悟が必要になるのでしょう。

ただ、今回のご提案はとりあえずサーベイをしませんか?ということなので、受け入れていただけると思っています。

診断結果をもとに、いろいろと人材育成について話をできればと思っています。

2010年01月19日

時代の変換点(不況期)で必要とされる企業の決断

ダイヤモンド社の週刊ダイヤモンドのTwitter特集号

の編集内容についてTwitterやブログ上でちょっとした議論が起こっています。

http://kirik.tea-nifty.com/diary/2010/01/post-b888.html

このような議論は新しいツール(社会価値を提供する道具)の整備を行うプロセスにおいては必要なことで、youtubeなどが最初に出てきたときには著作権に関する部分で大きな課題を持ちながらも社会からの大きな期待を持たれて市民権を勝ちえてきたように感じます。

本質的な価値は変化していないものが市民権を得ていきますが、その価値を提供するモノの形態は大きく変化してきましたし、その変化のスピードは加速しているようです。

昨日の異業種交流会とTwitterコミュニティが本質的に似ている点でも述べましたが、人間が求めているもの(ニーズ)というのは大きな変化は無く、そのニーズが更に欲張りになり、今まで不可能だったもの(例えばTwitterであれば著名な人たちや遠隔地・世代が違う人たちとの交流)が可能になってきたということで大きな価値を生み出そうとしているということで市場ニーズへの対応を個人レベルでもできるようになってきたということが新たな可能性を秘めているように感じます。

ITリテラシーが必ずしも高いとは言えない政治家や経営者などがこぞってTwitterを始めたという事実からみても、Twitterのようなツールが社会的な課題とされていたものを解決するポテンシャルを持っているということを本能的に感じたという言い方もできるのではないかと考えます。

政治活動も大きく変化しようとしていますし、そのことで若者が政治に関心を持ち、企業の営業活動も大きく変化しようとしています。そのことに気づいている会社と気づいていない会社の格差が大きくなるように感じています。

Twitterをやることが重要なのではなく、社会に大きなインパクトを与えるツールが登場した際に知的好奇心を持ち、人々をなぜ熱狂させるのか?という本質的な部分に興味を持てるかどうかがビジネスパーソンとして成功するかどうかを左右する要素のような気もします。

ITリテラシーではなくメディアリテラシーが重要な時代になったということも、このブログに書きこみましたが、人間の感性を磨くような研修もこれから必要になってくるように感じます。

当社の場合には既存の研修にTwitterなどのバーチャルコミュニケーションなどがもたらすインパクトなどの話も盛り込んでいますが、それが人材採用、人材育成、組織再編、業績改善などにどれくらいのインパクトをもたらすか?などを考えて企業再生を支援している会社は少ないのではないかと思っています。

社会の変化に振り回されず、ただ、社会の変化には敏感に反応し、その変化の中から社会のニーズを感じてビジネスを創造していく

そのような会社になることを目指しています。

何をしている会社かわからない

ということを、昨晩、食事をした旧友からも言われました。

そうですね・・・

社会の潜在的なニーズを敏感に感知して、次世代のウォンツを意識して他者に先駆けて新しい価値を創造するという仕事をは難しいですが、時代が後からついてきた時の快感は最高です。

次世代を創る仕事というのは、たしかに今の生きるという感覚からすると理解しづらい仕事ではあります。

情報をどのように入手して、その情報を過去の経験に基づき分析して、様々な価値観を持つ人たちと話をする中で社会の変化を感じ、それを加味してニーズの変化として仮説をつくるというセンスを磨くために、当社の社員にもブログによる情報発信やTwitterなどでのコミュニティ参加なども推奨しています。

コンプライアンスという形で企業としての体裁を守るか?

多少のリスクは感じつつも次世代マーケットの中心に自社をポジショニングするために変化を求めるのか?

経営者としては非常に難しい選択を求められますが、それが時代の変化(不況)のときに求められる決断ではないかと感じています。

非常に楽しい時代になってきました。

【参考】

Twitterを更に情報化ツールとして進化させるbotなどの説明が以下のサイトでなされています。

http://usy.jp/twitter/index.php?%E4%BE%BF%E5%88%A9%E3%81%AABOT#dfb7ec7d

の編集内容についてTwitterやブログ上でちょっとした議論が起こっています。

http://kirik.tea-nifty.com/diary/2010/01/post-b888.html

このような議論は新しいツール(社会価値を提供する道具)の整備を行うプロセスにおいては必要なことで、youtubeなどが最初に出てきたときには著作権に関する部分で大きな課題を持ちながらも社会からの大きな期待を持たれて市民権を勝ちえてきたように感じます。

本質的な価値は変化していないものが市民権を得ていきますが、その価値を提供するモノの形態は大きく変化してきましたし、その変化のスピードは加速しているようです。

昨日の異業種交流会とTwitterコミュニティが本質的に似ている点でも述べましたが、人間が求めているもの(ニーズ)というのは大きな変化は無く、そのニーズが更に欲張りになり、今まで不可能だったもの(例えばTwitterであれば著名な人たちや遠隔地・世代が違う人たちとの交流)が可能になってきたということで大きな価値を生み出そうとしているということで市場ニーズへの対応を個人レベルでもできるようになってきたということが新たな可能性を秘めているように感じます。

ITリテラシーが必ずしも高いとは言えない政治家や経営者などがこぞってTwitterを始めたという事実からみても、Twitterのようなツールが社会的な課題とされていたものを解決するポテンシャルを持っているということを本能的に感じたという言い方もできるのではないかと考えます。

政治活動も大きく変化しようとしていますし、そのことで若者が政治に関心を持ち、企業の営業活動も大きく変化しようとしています。そのことに気づいている会社と気づいていない会社の格差が大きくなるように感じています。

Twitterをやることが重要なのではなく、社会に大きなインパクトを与えるツールが登場した際に知的好奇心を持ち、人々をなぜ熱狂させるのか?という本質的な部分に興味を持てるかどうかがビジネスパーソンとして成功するかどうかを左右する要素のような気もします。

ITリテラシーではなくメディアリテラシーが重要な時代になったということも、このブログに書きこみましたが、人間の感性を磨くような研修もこれから必要になってくるように感じます。

当社の場合には既存の研修にTwitterなどのバーチャルコミュニケーションなどがもたらすインパクトなどの話も盛り込んでいますが、それが人材採用、人材育成、組織再編、業績改善などにどれくらいのインパクトをもたらすか?などを考えて企業再生を支援している会社は少ないのではないかと思っています。

社会の変化に振り回されず、ただ、社会の変化には敏感に反応し、その変化の中から社会のニーズを感じてビジネスを創造していく

そのような会社になることを目指しています。

何をしている会社かわからない

ということを、昨晩、食事をした旧友からも言われました。

そうですね・・・

社会の潜在的なニーズを敏感に感知して、次世代のウォンツを意識して他者に先駆けて新しい価値を創造するという仕事をは難しいですが、時代が後からついてきた時の快感は最高です。

次世代を創る仕事というのは、たしかに今の生きるという感覚からすると理解しづらい仕事ではあります。

情報をどのように入手して、その情報を過去の経験に基づき分析して、様々な価値観を持つ人たちと話をする中で社会の変化を感じ、それを加味してニーズの変化として仮説をつくるというセンスを磨くために、当社の社員にもブログによる情報発信やTwitterなどでのコミュニティ参加なども推奨しています。

コンプライアンスという形で企業としての体裁を守るか?

多少のリスクは感じつつも次世代マーケットの中心に自社をポジショニングするために変化を求めるのか?

経営者としては非常に難しい選択を求められますが、それが時代の変化(不況)のときに求められる決断ではないかと感じています。

非常に楽しい時代になってきました。

【参考】

Twitterを更に情報化ツールとして進化させるbotなどの説明が以下のサイトでなされています。

http://usy.jp/twitter/index.php?%E4%BE%BF%E5%88%A9%E3%81%AABOT#dfb7ec7d

2010年01月18日

異業種交流会とTwitterコミュニティって似ている?

以前、会社に勤めていたときに異業種交流会によく顔を出していました。

ただ、名刺をたくさん集めるということには意味を感じていませんで、なんとなく波長の合いそうな人とじっくり話し込む、また波長が合う人にその人が信頼する人を紹介してもらうということで、人脈と言える人脈をつくっていきました。

異業種交流会のときに、

「名刺だけでも交換してもらえませんか?」

と言われると、何となく引いてしまいます。

「名刺だけでなくじっくり話をしましょうよ」と思うのですが、まあ、じっくり話すかどうかはこちらも判断しますので名刺交換だけでもよいのですが、名刺を交換する目的がわからない中で名刺を欲しいと言われても困るな・・・というのが正直な感想です。

そういえば、先日、新橋駅の前で新入社員の人が

「新人研修の一環で名刺交換をお願いしているのですが・・・」

と声をかけてきました。

新人には優しい(?)ので、

「交換した名刺はどのような目的で使うの?」

と聞いたところ、

「だから、新人研修です」

という回答でした。(笑)

インターネットがビジネスインフラになりTwitterが異業種交流会の場になりつつあります。

◎twitterの利用者数の推移

http://japan.cnet.com/marketing/story/0,3800080523,20393831,00.htm

自由にお互いをフォローしあって異業種でも関係性が構築できて、職位などにも関係なく情報交換ができます。

ただ、ここでも異業種交流会時代に見受けられたように、そのコミュニティに参加する本質的なメリットを見つけられないで苦労している人もいます。

ツールは変わっても、人が人と連携してコミュニティをつくって交流していく中で成長していくというプロセスは変わらないと感じています。

気軽に人に話しかけてネットワークをつくっていく人たちと、なかなか人と打ち解けることができない人がいるだけです。

ただ、名刺をたくさん集めるということには意味を感じていませんで、なんとなく波長の合いそうな人とじっくり話し込む、また波長が合う人にその人が信頼する人を紹介してもらうということで、人脈と言える人脈をつくっていきました。

異業種交流会のときに、

「名刺だけでも交換してもらえませんか?」

と言われると、何となく引いてしまいます。

「名刺だけでなくじっくり話をしましょうよ」と思うのですが、まあ、じっくり話すかどうかはこちらも判断しますので名刺交換だけでもよいのですが、名刺を交換する目的がわからない中で名刺を欲しいと言われても困るな・・・というのが正直な感想です。

そういえば、先日、新橋駅の前で新入社員の人が

「新人研修の一環で名刺交換をお願いしているのですが・・・」

と声をかけてきました。

新人には優しい(?)ので、

「交換した名刺はどのような目的で使うの?」

と聞いたところ、

「だから、新人研修です」

という回答でした。(笑)

インターネットがビジネスインフラになりTwitterが異業種交流会の場になりつつあります。

◎twitterの利用者数の推移

http://japan.cnet.com/marketing/story/0,3800080523,20393831,00.htm

自由にお互いをフォローしあって異業種でも関係性が構築できて、職位などにも関係なく情報交換ができます。

ただ、ここでも異業種交流会時代に見受けられたように、そのコミュニティに参加する本質的なメリットを見つけられないで苦労している人もいます。

ツールは変わっても、人が人と連携してコミュニティをつくって交流していく中で成長していくというプロセスは変わらないと感じています。

気軽に人に話しかけてネットワークをつくっていく人たちと、なかなか人と打ち解けることができない人がいるだけです。

2010年01月17日

サラリーマン製造工場からの変革を望む

社会人と学生の違い

会社と学校の垣根

時代の変化と共に関係性なども変わってきました。

生涯、学習を継続するということを考えると「学ぶ場」としての大学のあり方なども変わってきますし、会社に入社するという意味合いも変わってきます。

ジョブウェブの佐藤さんのブログ

http://koji.jobweb.jp/?p=3729

で、

松下幸之助氏(パナソニック創業者)、本田宗一郎氏(本田技研工業創業者)、中内 氏(ダイエー創業者)の共通点は何か?

ということを書かれています。

リカレント教育

(言葉の説明:http://www.tabiken.com/history/doc/T/T058R100.HTM)

の場としての大学があり方なども議論されていますが、会社で仕事する人たちが本気で仕事で成果を出したいと思う気持ちがあり、実務で足りないと感じた知識を補完する場所として大学を選択できるような形になっていないと欧米のような形にはならないのではないかと感じています。

いずれにしても大学生の就職活動の歪みは、次世代を明るいものにするためには早急に改善しないといけない課題ということも言えます。

会社と学校の垣根

時代の変化と共に関係性なども変わってきました。

生涯、学習を継続するということを考えると「学ぶ場」としての大学のあり方なども変わってきますし、会社に入社するという意味合いも変わってきます。

ジョブウェブの佐藤さんのブログ

http://koji.jobweb.jp/?p=3729

で、

松下幸之助氏(パナソニック創業者)、本田宗一郎氏(本田技研工業創業者)、中内 氏(ダイエー創業者)の共通点は何か?

ということを書かれています。

リカレント教育

(言葉の説明:http://www.tabiken.com/history/doc/T/T058R100.HTM)

の場としての大学があり方なども議論されていますが、会社で仕事する人たちが本気で仕事で成果を出したいと思う気持ちがあり、実務で足りないと感じた知識を補完する場所として大学を選択できるような形になっていないと欧米のような形にはならないのではないかと感じています。

いずれにしても大学生の就職活動の歪みは、次世代を明るいものにするためには早急に改善しないといけない課題ということも言えます。

2010年01月16日

情報発信ツールを人材育成に活用する

部下や社員に仕事をまかせる

というのは、

ある意味、勇気のいることで忍耐が必要なことでもあります。

部下や社員の何気ない言動でこれまで築き上げてきたお客さまとの信頼関係が一気に崩れることもあります。

だからといって、何でも部下や社員から仕事を取り上げて何でも自分でやってしまうとしたら、いつまでたっても個人商店の域から脱することができずに社会に提供する価値を最大化することができません。

だから、社内では部下や社員がお客さまに対して失礼な言動をしないように、徹底してマナーやビジネススキルなどについて教えていく必要があります。

最近では、「お客さんに対してはきちんとできるので心配しないでください」と、社内では自分勝手に振舞う若手社員が増えてきたという話もあちらこちらで聞きますが、社内で言葉使いが悪い、時間を守らないという状況でお客さまに対してはきちんとできると言われても、自分なりにやっているだけでお客さまを不快にさせていないかというと、それは無いと思います。

相手を見て言動を変えているということ自体が問題で、その考え方を変えてあげる必要があるように感じます。

過保護に育てすぎた、逆に放任しすぎた、いろいろな理由はあるのでしょうが、人に対して無関心、ビジネスというものを勘違いしているような若手社員に翻弄されている職場が増えてきたようにも感じます。

会社はどれくらい社員を大人扱いできるのか?

ということを考えることもあります。

上記の自分勝手な社員は、社内できちんとOJTをして大人の言動ができるようになるまでは社外に出すことはままならないのですが、きちんと大人の対応、ビジネスパーソンとしての言動ができるようになった社員はどんどんお客さまとの接点をつくらせて、自社の価値を拡げさせる活動をさせるべきだと思います。

CGM関連の情報発信ツール(ブログ、SNS、twitterなど)を会社名を名乗らせて使わせるかどうかというのも、社内のコンプライアンスに関する規定の整備や社員のビジネスパーソンとしてのマインドが確立されているかどうかで変わってくるのでしょうが、オルタナティブブログで永井さんや大木さんが書かれているように今、企業が考えないといけない課題になっているように感じます。

http://blogs.itmedia.co.jp/mm21/2010/01/post-b917.html

http://blogs.itmedia.co.jp/tooki/2010/01/post-24e1.html

私自身は、

http://blogs.itmedia.co.jp/morito/2010/01/post-8fd5.html

のように考えているのですが、新しいツールなので従来の人材育成の観点でしか思考できない人たちには、まだ受け入れにくいようです。

基本的には社員は大人扱いするという前提が会社にはあります。そうでないとお客さま先に営業に行かせたり、電話対応させたり、サービスを提供することもできないと思います。

CGM関連のツールを用いて社員に情報発信させる場合には、ネット上に情報発信履歴が残りますので更にビジネスパーソンとしてのスキルを磨かせることが必要になります。

メディアリテラシー

と呼ぶべきかもしれませんが、単にITツールを使いこなすリテラシーではなくネット社会で自分がどのように見られているのか、自分はどのように見られないといけないのかなどを考えながら仕事をするとビジネスプロフェッショナルとしての能力は確実に上がっていくと考えています。

お客さまからも大人扱いされる教育を社内で徹底して、大人としての言動ができるようになったら、積極的に社外に対して情報発信させて、接点を増やして成長を加速させてあげるということが必要だと考えています。

当社の社員もそれに気づいてくれているようです。

http://blogs.itmedia.co.jp/summy/

素直な気持ちを持っていると多くのことに気づくことができ、多くの人たちに育てられます。

育てられ力、教えられ力

という力を持っている素直な人間が、これからの情報化社会のリーダーになっていくのでしょう。

というのは、

ある意味、勇気のいることで忍耐が必要なことでもあります。

部下や社員の何気ない言動でこれまで築き上げてきたお客さまとの信頼関係が一気に崩れることもあります。

だからといって、何でも部下や社員から仕事を取り上げて何でも自分でやってしまうとしたら、いつまでたっても個人商店の域から脱することができずに社会に提供する価値を最大化することができません。

だから、社内では部下や社員がお客さまに対して失礼な言動をしないように、徹底してマナーやビジネススキルなどについて教えていく必要があります。

最近では、「お客さんに対してはきちんとできるので心配しないでください」と、社内では自分勝手に振舞う若手社員が増えてきたという話もあちらこちらで聞きますが、社内で言葉使いが悪い、時間を守らないという状況でお客さまに対してはきちんとできると言われても、自分なりにやっているだけでお客さまを不快にさせていないかというと、それは無いと思います。

相手を見て言動を変えているということ自体が問題で、その考え方を変えてあげる必要があるように感じます。

過保護に育てすぎた、逆に放任しすぎた、いろいろな理由はあるのでしょうが、人に対して無関心、ビジネスというものを勘違いしているような若手社員に翻弄されている職場が増えてきたようにも感じます。

会社はどれくらい社員を大人扱いできるのか?

ということを考えることもあります。

上記の自分勝手な社員は、社内できちんとOJTをして大人の言動ができるようになるまでは社外に出すことはままならないのですが、きちんと大人の対応、ビジネスパーソンとしての言動ができるようになった社員はどんどんお客さまとの接点をつくらせて、自社の価値を拡げさせる活動をさせるべきだと思います。

CGM関連の情報発信ツール(ブログ、SNS、twitterなど)を会社名を名乗らせて使わせるかどうかというのも、社内のコンプライアンスに関する規定の整備や社員のビジネスパーソンとしてのマインドが確立されているかどうかで変わってくるのでしょうが、オルタナティブブログで永井さんや大木さんが書かれているように今、企業が考えないといけない課題になっているように感じます。

http://blogs.itmedia.co.jp/mm21/2010/01/post-b917.html

http://blogs.itmedia.co.jp/tooki/2010/01/post-24e1.html

私自身は、

http://blogs.itmedia.co.jp/morito/2010/01/post-8fd5.html

のように考えているのですが、新しいツールなので従来の人材育成の観点でしか思考できない人たちには、まだ受け入れにくいようです。

基本的には社員は大人扱いするという前提が会社にはあります。そうでないとお客さま先に営業に行かせたり、電話対応させたり、サービスを提供することもできないと思います。

CGM関連のツールを用いて社員に情報発信させる場合には、ネット上に情報発信履歴が残りますので更にビジネスパーソンとしてのスキルを磨かせることが必要になります。

メディアリテラシー

と呼ぶべきかもしれませんが、単にITツールを使いこなすリテラシーではなくネット社会で自分がどのように見られているのか、自分はどのように見られないといけないのかなどを考えながら仕事をするとビジネスプロフェッショナルとしての能力は確実に上がっていくと考えています。

お客さまからも大人扱いされる教育を社内で徹底して、大人としての言動ができるようになったら、積極的に社外に対して情報発信させて、接点を増やして成長を加速させてあげるということが必要だと考えています。

当社の社員もそれに気づいてくれているようです。

http://blogs.itmedia.co.jp/summy/

素直な気持ちを持っていると多くのことに気づくことができ、多くの人たちに育てられます。

育てられ力、教えられ力

という力を持っている素直な人間が、これからの情報化社会のリーダーになっていくのでしょう。

2010年01月15日

私利ばかり望むと周囲との溝が生まれ身動きがとれない

自分の将来というのは、今日という日の延長線上でしかない

ということは分かっているのですが、今日という1日をきちんと積み上げることなく近道ばかりを探してしまうという経験は誰しもあるのではないかと思います。

先日、twitterの誰かの投稿にあったのですが、

「将来起業したいと思ってコンサルティング会社に入社したいと考える学生が増えている」

ということも同じような考え方ではないかと思います。

なんとなくわかるようなわからないような感覚ですが、他の企業の経営的な支援を行うことで自分が経営を行うときのポイントを理解したいということなんでしょう。

しかし、自分が企業を経営している立場で言うと、他の企業の支援と自分の会社の経営というのは本質的な部分で違うような気がします。

ただ、本気で他の会社の支援を行うことで学ぶことは多いのは事実です。

その本気度というのは覚悟に近いものでもあります。

自分が勉強したいので行う仕事と、相手の会社の再生を真剣に考えた上での仕事では、学ぶ量も違ってきます。懸命に相手の会社のことを考えて、お客さま以上にお客さまのことを考えることで見えてくるものもあります。

近道をしているという感覚ではなく、日々の積み上げという感覚が気づいてみれば大きな成長につながってくるというものではないでしょうか。

自分が成長したい

という気持ちが強すぎると得るものが少なく、

周囲に成功してもらいたい

という気持ちが全面に出ると様々な気づきを得ることができるようです。

今の自分か過去の自分の努力の結果であり、今日の努力は将来の自分を創ります。

将来の自分が独善的で周囲から浮いている存在になっているのか、他利が中心に考えて組織を引っ張っている存在になっているのかというのは、今日の自分の考え方、周囲との接し方で次第ではないでしょうか。

自分がどのような考え方をしているのか

私利ばかり追っているのか、他利を重視しているのか

などの振り返りも必要だと感じています。

ということは分かっているのですが、今日という1日をきちんと積み上げることなく近道ばかりを探してしまうという経験は誰しもあるのではないかと思います。

先日、twitterの誰かの投稿にあったのですが、

「将来起業したいと思ってコンサルティング会社に入社したいと考える学生が増えている」

ということも同じような考え方ではないかと思います。

なんとなくわかるようなわからないような感覚ですが、他の企業の経営的な支援を行うことで自分が経営を行うときのポイントを理解したいということなんでしょう。

しかし、自分が企業を経営している立場で言うと、他の企業の支援と自分の会社の経営というのは本質的な部分で違うような気がします。

ただ、本気で他の会社の支援を行うことで学ぶことは多いのは事実です。

その本気度というのは覚悟に近いものでもあります。

自分が勉強したいので行う仕事と、相手の会社の再生を真剣に考えた上での仕事では、学ぶ量も違ってきます。懸命に相手の会社のことを考えて、お客さま以上にお客さまのことを考えることで見えてくるものもあります。

近道をしているという感覚ではなく、日々の積み上げという感覚が気づいてみれば大きな成長につながってくるというものではないでしょうか。

自分が成長したい

という気持ちが強すぎると得るものが少なく、

周囲に成功してもらいたい

という気持ちが全面に出ると様々な気づきを得ることができるようです。

今の自分か過去の自分の努力の結果であり、今日の努力は将来の自分を創ります。

将来の自分が独善的で周囲から浮いている存在になっているのか、他利が中心に考えて組織を引っ張っている存在になっているのかというのは、今日の自分の考え方、周囲との接し方で次第ではないでしょうか。

自分がどのような考え方をしているのか

私利ばかり追っているのか、他利を重視しているのか

などの振り返りも必要だと感じています。

2010年01月14日

シンプルな思考と事業の成果への熱き思いが状況を変える

今日は企業研修の中で、

「熱さ」

という話を行いました。

事業の成果を求める熱意というのはビジネスプロフェッショナルであれば誰しも持っているものですが、その熱意が周囲にも伝わる熱意なのか内なる熱意なのかということでコミュニケーションがどのように変わるかなどの話をしています。

人を動かす

というのは簡単ではありません。

人を動かすためには「周囲に伝わる熱意」を見せないと動いてくれないということもあります。

熱意を見せることに抵抗がある人もいますが、人を動かしたいという強い気持ちがあれば熱意をどのように伝えるかということを徹底的に考えてもいいのではないかと伝えました。

まずは行動するには深く考えずに素直に熱意を周囲に伝えることだけに集中して、周囲の対応が変化してきたと感じてきたら具体的にどのように動いてもらうかということを綿密に計画して、流れに逆らわないようにして力を増幅させるということが大きなことを成し遂げるときに必要な組織のマネジメントになるのではないでしょうか。

また、熱意の裏側にある本質的な動機というのが組織としてポジティブなものかどうかということも組織のメンバーを動かすためのポイントになります。

また、動かすターゲットがお客さまの場合でも、お客さまに提供する価値に大きなメリットがあるものであれば大きな熱意を持って営業ができます。

簡単なことでも複雑に考えすぎるマジメさというのは自分の行動を制限してしまいます。

複雑なことをシンプルに考える習慣をつけることで行動することができますし、行動することで多くのことに気づくことができます。

周囲を動かしたいときにも、難しくまわりくどく説明するのではなく、シンプルに説明するのが一番と思います。

そのシンプルに考える習慣は自分も周囲も動きやすい環境をつくります。

「熱さ」

という話を行いました。

事業の成果を求める熱意というのはビジネスプロフェッショナルであれば誰しも持っているものですが、その熱意が周囲にも伝わる熱意なのか内なる熱意なのかということでコミュニケーションがどのように変わるかなどの話をしています。

人を動かす

というのは簡単ではありません。

人を動かすためには「周囲に伝わる熱意」を見せないと動いてくれないということもあります。

熱意を見せることに抵抗がある人もいますが、人を動かしたいという強い気持ちがあれば熱意をどのように伝えるかということを徹底的に考えてもいいのではないかと伝えました。

まずは行動するには深く考えずに素直に熱意を周囲に伝えることだけに集中して、周囲の対応が変化してきたと感じてきたら具体的にどのように動いてもらうかということを綿密に計画して、流れに逆らわないようにして力を増幅させるということが大きなことを成し遂げるときに必要な組織のマネジメントになるのではないでしょうか。

また、熱意の裏側にある本質的な動機というのが組織としてポジティブなものかどうかということも組織のメンバーを動かすためのポイントになります。

また、動かすターゲットがお客さまの場合でも、お客さまに提供する価値に大きなメリットがあるものであれば大きな熱意を持って営業ができます。

簡単なことでも複雑に考えすぎるマジメさというのは自分の行動を制限してしまいます。

複雑なことをシンプルに考える習慣をつけることで行動することができますし、行動することで多くのことに気づくことができます。

周囲を動かしたいときにも、難しくまわりくどく説明するのではなく、シンプルに説明するのが一番と思います。

そのシンプルに考える習慣は自分も周囲も動きやすい環境をつくります。

2010年01月13日

不況という自分の心の中のブレーキ

不況というのは大きな時代の変換点になるので、次世代のトレンドを予測することができれば大きなチャンスになるというビックチャンスでもあります。

その次世代のトレンドの予測というのは簡単ではないですが、そのトレンドを予測できる人は強烈な目的意識を持っているということが言えるのかもしれません。

日々の生活の中でも自分の行動の意味を考えて、他人の行動にもその人の思考を考える習慣を持っていると時代の変遷の中で社会の行動特性がどのように変化しているかというのが見えてきます。

その延長線上で時代がどのように変化していくのかということを予測することができるようになってくるのではないかと思います。

少なくとも自分の周りは自分の思考の通りに構成され、人間関係も自分の思う通りになるという感覚があります。自分の考え方が曲がっていると曲がった人間関係になってしまいますし、素直な考え方を持っていると周囲との関係性も円滑になります。

今の時代は不況ということで自分の考え方をリセットするには最適とも言えます。

今まで失敗続きで状況が良くなかったという人でも、大きく状況が変わるかもしれません。

チャレンジすることで状況は変えることができますし、不況ということで諦めるとその行動時代が不況の原因になってしまいます。

どれだけ失敗しても失敗から学んだことを糧にして次のチャレンジを行っていると失敗は確定しません。

チャレンジの継続が次世代のトレンドの中心に自分の身を置くための唯一の方法かもしれません。

その次世代のトレンドの予測というのは簡単ではないですが、そのトレンドを予測できる人は強烈な目的意識を持っているということが言えるのかもしれません。

日々の生活の中でも自分の行動の意味を考えて、他人の行動にもその人の思考を考える習慣を持っていると時代の変遷の中で社会の行動特性がどのように変化しているかというのが見えてきます。

その延長線上で時代がどのように変化していくのかということを予測することができるようになってくるのではないかと思います。

少なくとも自分の周りは自分の思考の通りに構成され、人間関係も自分の思う通りになるという感覚があります。自分の考え方が曲がっていると曲がった人間関係になってしまいますし、素直な考え方を持っていると周囲との関係性も円滑になります。

今の時代は不況ということで自分の考え方をリセットするには最適とも言えます。

今まで失敗続きで状況が良くなかったという人でも、大きく状況が変わるかもしれません。

チャレンジすることで状況は変えることができますし、不況ということで諦めるとその行動時代が不況の原因になってしまいます。

どれだけ失敗しても失敗から学んだことを糧にして次のチャレンジを行っていると失敗は確定しません。

チャレンジの継続が次世代のトレンドの中心に自分の身を置くための唯一の方法かもしれません。

2010年01月12日

twitterによる営業の行動報告

東京地区の営業担当社員が、Twitterをはじめました。

http://twitter.com/summych

Twitterについては自由度が高いので、いろいろな活用方法が考えられるので、存在確認(?)と活動報告(機密情報は隠して)などを行いながら、お客さまから可愛がってもらうようなコミュニケーションができるようにとだけ言っています。

自分勝手に使ってはいろいろと弊害があるツールですが、自分の限られた時間を有効に使ってネットワークなどを拡げていくには格好のツールともいえます。

このようなツールをうまく活用して『ひとり営業プロジェクト』の成果を最大化にして欲しいと思っています。

今回の、東京地区での営業展開の件も多くの方々から、

「女性ひとりで、しかも営業???」

と言われましたが、私は、

「性別は関係ありませんが、たしかにひとりでどれだけの行動量をつくれるのか?という部分は何とも言えません。ただ、今は事務所が必要だとか、チームだとか言う時代でもないでしょう」

という話をします。

たしかに、大きな成果を出してひとりではまわらないような仕事量になると人員を追加してチームにしていくという考えは持っています。

ただ、最初から「ひとりでは何もできない」「事務所がないと・・・」などと言っているようであれば、最近の若い人たちの「予防線張りの主張」というのと同じになります。

だから、日々、いろいろな経験をして、素直に周囲からの助言を聞き入れ大きく成長するのを見守りたいと思っています。

その見守りツールが、Twitterか?(笑)

話は変わりますが、

昨日の自分と今日の自分とどちらが優れているか?

ということを聞いた場合には当然、今日の自分の方が優れいている!

という回答になると思います。

(そもそも優れているの定義が難しいのですが・・・)

昨日から今日にかけて色々な経験をしており、その経験から学ぶことがあったので今日の方が有能と言えるのではないでしょうか。

努力と経験は裏切りません。

他人に負けることは何ともないのですが(そもそも他人との競争が生存競争だったとすれば長生きしていた方が勝ちではないかと考えています。というとは若い人が有利?(笑))、自分自身の弱さに負けたくないという思いで頑張っている人たちは、誰にも迷惑をかけずに成長していっています。

他人との勝負にこだわる人も大きな迷惑はかけませんが、一番迷惑なのは自分に負け続けている人です。

自分が納得した目標も達成できない、いつも周囲や環境のせいにしている

自分自身が一番恥ずかしいはずなので、そのような状態の人には何も言いませんし、何も期待しません。

周囲が自分をどのように見ているのか?

ということも気になることですが、気になるということは自分には勝ててないということでもあります。

http://twitter.com/summych

Twitterについては自由度が高いので、いろいろな活用方法が考えられるので、存在確認(?)と活動報告(機密情報は隠して)などを行いながら、お客さまから可愛がってもらうようなコミュニケーションができるようにとだけ言っています。

自分勝手に使ってはいろいろと弊害があるツールですが、自分の限られた時間を有効に使ってネットワークなどを拡げていくには格好のツールともいえます。

このようなツールをうまく活用して『ひとり営業プロジェクト』の成果を最大化にして欲しいと思っています。

今回の、東京地区での営業展開の件も多くの方々から、

「女性ひとりで、しかも営業???」

と言われましたが、私は、

「性別は関係ありませんが、たしかにひとりでどれだけの行動量をつくれるのか?という部分は何とも言えません。ただ、今は事務所が必要だとか、チームだとか言う時代でもないでしょう」

という話をします。

たしかに、大きな成果を出してひとりではまわらないような仕事量になると人員を追加してチームにしていくという考えは持っています。

ただ、最初から「ひとりでは何もできない」「事務所がないと・・・」などと言っているようであれば、最近の若い人たちの「予防線張りの主張」というのと同じになります。

だから、日々、いろいろな経験をして、素直に周囲からの助言を聞き入れ大きく成長するのを見守りたいと思っています。

その見守りツールが、Twitterか?(笑)

話は変わりますが、

昨日の自分と今日の自分とどちらが優れているか?

ということを聞いた場合には当然、今日の自分の方が優れいている!

という回答になると思います。

(そもそも優れているの定義が難しいのですが・・・)

昨日から今日にかけて色々な経験をしており、その経験から学ぶことがあったので今日の方が有能と言えるのではないでしょうか。

努力と経験は裏切りません。

他人に負けることは何ともないのですが(そもそも他人との競争が生存競争だったとすれば長生きしていた方が勝ちではないかと考えています。というとは若い人が有利?(笑))、自分自身の弱さに負けたくないという思いで頑張っている人たちは、誰にも迷惑をかけずに成長していっています。

他人との勝負にこだわる人も大きな迷惑はかけませんが、一番迷惑なのは自分に負け続けている人です。

自分が納得した目標も達成できない、いつも周囲や環境のせいにしている

自分自身が一番恥ずかしいはずなので、そのような状態の人には何も言いませんし、何も期待しません。

周囲が自分をどのように見ているのか?

ということも気になることですが、気になるということは自分には勝ててないということでもあります。

2010年01月11日

リーダーシップとマネジメント

今月号のハーバード・ビジネス・レビューを読んでいます。

その中で、

「マネジャー研修とリーダー教育は異なる」

という記事があります。

http://www.dhbr.net/magazine/backnumber/201002.html

◎マネジメント

・プロジェクトの計画と予算を立てる

・目標を達成するための手順を組み立て、保有する経営資源を配分する

・目標を達成するための組織を編成し、必要な人員を配置する

・組織の中に統制を敷き、組織内やプロジェクトに問題があれば解決する

・フォーマルな組織の権限や権力に依存する

・組織の活動を統制する

・複雑な環境に適応する

◎リーダーシップ

・企業や組織が進むべき未来の方向性を定め、ビジョンと戦略を描く

・その方向性、ビジョンや戦略を社員たちに理解させ、納得させ、実現に向かわせる

・非常に基本的だが、ついつい見過ごされがちな、人間関係上の必要性、価値観、感情などに訴えかけ、モチベーションとエンパワーメントを推し進める

・インフォーマルな人間関係に依存する

・人心を統合する

・変革を成し遂げる能力を意味する

リーダーシップは人と企業文化に訴えかけることで機能して、それは柔軟でダイナミックなものですが、マネジメントは階層とシステムを通じて機能する非常に論理的でスタティック(静的)なものと書いてあります。

企業内の人材育成の仕組みを考えていくのは非常に難しい仕事です。

以前、スタンフォード大学に行った時に、そこの先生から「御社の人材育成プログラムは教育工学や人材育成面でドクター(博士)を修めている人がつくっているんですよね?」と聞かれたことがあります。

企業はビジョンや事業ミッションが決まっています。

そこで決定された目標を達成するための戦力となる人材を育成するのは何よりも大切な仕事になります。

その枠割は研修会社やコンサルタントが担っているのではなく、組織のリーダーが担っています。

マネジメントを行う役割の人間にリーダーシップを求める場合もありますし、マネジメントは担わないが先輩や上司として後輩や部下の育成を担っているのはリーダーです。

リーダーには、人に関わるという覚悟が必要になります。

自分のことしか興味が無いということでは役割を全うすることができません。

起業などをしても、社員を雇えない、組織をつくれないという方もいらっしゃいます。

個人としては優秀でも、人と関わることができないということになるのでしょう。

管理職として抜擢されても、部下や周囲のメンバーと真剣に関われない人材は苦労しています。

その中で、

「マネジャー研修とリーダー教育は異なる」

という記事があります。

http://www.dhbr.net/magazine/backnumber/201002.html

◎マネジメント

・プロジェクトの計画と予算を立てる

・目標を達成するための手順を組み立て、保有する経営資源を配分する

・目標を達成するための組織を編成し、必要な人員を配置する

・組織の中に統制を敷き、組織内やプロジェクトに問題があれば解決する

・フォーマルな組織の権限や権力に依存する

・組織の活動を統制する

・複雑な環境に適応する

◎リーダーシップ

・企業や組織が進むべき未来の方向性を定め、ビジョンと戦略を描く

・その方向性、ビジョンや戦略を社員たちに理解させ、納得させ、実現に向かわせる

・非常に基本的だが、ついつい見過ごされがちな、人間関係上の必要性、価値観、感情などに訴えかけ、モチベーションとエンパワーメントを推し進める

・インフォーマルな人間関係に依存する

・人心を統合する

・変革を成し遂げる能力を意味する

リーダーシップは人と企業文化に訴えかけることで機能して、それは柔軟でダイナミックなものですが、マネジメントは階層とシステムを通じて機能する非常に論理的でスタティック(静的)なものと書いてあります。

企業内の人材育成の仕組みを考えていくのは非常に難しい仕事です。

以前、スタンフォード大学に行った時に、そこの先生から「御社の人材育成プログラムは教育工学や人材育成面でドクター(博士)を修めている人がつくっているんですよね?」と聞かれたことがあります。

企業はビジョンや事業ミッションが決まっています。

そこで決定された目標を達成するための戦力となる人材を育成するのは何よりも大切な仕事になります。

その枠割は研修会社やコンサルタントが担っているのではなく、組織のリーダーが担っています。

マネジメントを行う役割の人間にリーダーシップを求める場合もありますし、マネジメントは担わないが先輩や上司として後輩や部下の育成を担っているのはリーダーです。

リーダーには、人に関わるという覚悟が必要になります。

自分のことしか興味が無いということでは役割を全うすることができません。

起業などをしても、社員を雇えない、組織をつくれないという方もいらっしゃいます。

個人としては優秀でも、人と関わることができないということになるのでしょう。

管理職として抜擢されても、部下や周囲のメンバーと真剣に関われない人材は苦労しています。

2010年01月10日

社員が時代に合わせた変化を拒む理由は?

経済を取り巻く環境が激変して、従来のビジネス環境の基盤自体が揺らいでいます。

それぞれの時代で最適のビジネスモデルを創ってきた結果が現在あるビジネス環境であると思っています。それをベースとしてこれからの時代をどのように創っていくのかということが、この時代を生きるものとしての仕事となります。

構造改革なくして変化なし

とは、以前の総理大臣の言葉ですが、どのような構造改革を行うかということがポイントで言葉自体には間違いはないと感じています。

問題を先送りしていても状況は悪くなるばかりです。

しかし、問題に蓋(ふた)をしても状況が改善するとも思えません。

問題に蓋をするというのは、トカゲの尻尾切りのような話で根っこは変わっていません。

もし、企業の業績が低迷している原因が組織風土の停滞ということであれば組織の活性化がポイントになるのですが、その組織風土をつくっているのは個々の社員ということになりますので、その社員のマインドを変えるということが一番必要な変化になります。

ただ、社員のマインドを変化させるというのは簡単なことではありません。

研修を行ったくらいで変わるのであれば日本の企業の状況はもっとよくなっているはずですが、研修をやってもやっても状況改善が見られないことが多いと感じています。

どのような状況になれば社員が本気で気持ちを変えることができるのか?

経営者や管理職はそのようなことを考えながら日々の業務を行っているのでしょうが、具体的な施策をうつタイミングが難しいのではないかと思います。

気持ちを変えることができない社員は整理する

という手段もありますが、

社員を整理することをしたくなかったら必死に社員の気持ちを変える

という社員のマインドの構造改革が必要になると思います。

どの経営者でも社員は一番かわいいもので、社員を整理したいと考えている経営者はいないと思います。

ただ、事業を継続する上で企業の将来を担うことができる社員だけを残して組織の構造改革を行うという手法を取らないといけない状況までなってしまうというのは、やはり社員のマインドを変えるということがうまくいっていないということになるのではないかと思います。

今までの成功体験を継続したい

会社の思う通りにはなりたくない

自分には自分のやり方がある

仕事だけがすべてではない

社員が変化できない理由はいろいろとあると思いますが、その理由は複合的なもので単一の手段で解決できるほど簡単なものではないと思います。

当社では、社員が変化するための機運を生み出すための体制つくり、現状の組織が学べる組織になっているかなどを診断するためのサービスを提供する予定にしています。

…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…

◆2010年卒 新入社員研修セミナー◆

『新入社員を自律型人材に育てる3つの要素』

日時:1月20日(水)13:00~15:30

定員:30名

対象:企業の人事・人材開発・教育・研修のご担当者様

場所:ibb fukuokaビル 6階会議室 (福岡市中央区天神2-3-36)

[13:00~14:00]

【第一部】新入社員を自律型人材に育てる3つの要素

2010年新入社員の背景

2009年度新人研修の振り返りから見えてきた対策

プロジェクトベースドインターンシップから見る、新入社員育成のポイント

新入社員を受け入れる現場の準備

[14:05~15:20]

【第二部】職場の学びを進化・改善させる「WPL」

WPL開発の背景

WPL診断の活用法

職場育成力向上

業績との相関性を見る

活用事例

DLL開発の背景と狙い

※お申込みの方は下記URLからどうぞ。

http://www.tisiki.net/seminar/100120_seminar/

…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…

先日の学生の育成型合同説明会プロジェクトは無事に終了しました。

私が担当したパネルディスカッションでも、学生は私たちが言わんとするところを理解してくれたようです。

http://bizpassstaff.yoka-yoka.jp/e371392.html

伝えるだけでは何も変わりませんが、相手に理解をしてもらうと相手は行動をしてくれます。

それぞれの時代で最適のビジネスモデルを創ってきた結果が現在あるビジネス環境であると思っています。それをベースとしてこれからの時代をどのように創っていくのかということが、この時代を生きるものとしての仕事となります。

構造改革なくして変化なし

とは、以前の総理大臣の言葉ですが、どのような構造改革を行うかということがポイントで言葉自体には間違いはないと感じています。

問題を先送りしていても状況は悪くなるばかりです。

しかし、問題に蓋(ふた)をしても状況が改善するとも思えません。

問題に蓋をするというのは、トカゲの尻尾切りのような話で根っこは変わっていません。

もし、企業の業績が低迷している原因が組織風土の停滞ということであれば組織の活性化がポイントになるのですが、その組織風土をつくっているのは個々の社員ということになりますので、その社員のマインドを変えるということが一番必要な変化になります。

ただ、社員のマインドを変化させるというのは簡単なことではありません。

研修を行ったくらいで変わるのであれば日本の企業の状況はもっとよくなっているはずですが、研修をやってもやっても状況改善が見られないことが多いと感じています。

どのような状況になれば社員が本気で気持ちを変えることができるのか?

経営者や管理職はそのようなことを考えながら日々の業務を行っているのでしょうが、具体的な施策をうつタイミングが難しいのではないかと思います。

気持ちを変えることができない社員は整理する

という手段もありますが、

社員を整理することをしたくなかったら必死に社員の気持ちを変える

という社員のマインドの構造改革が必要になると思います。

どの経営者でも社員は一番かわいいもので、社員を整理したいと考えている経営者はいないと思います。

ただ、事業を継続する上で企業の将来を担うことができる社員だけを残して組織の構造改革を行うという手法を取らないといけない状況までなってしまうというのは、やはり社員のマインドを変えるということがうまくいっていないということになるのではないかと思います。

今までの成功体験を継続したい

会社の思う通りにはなりたくない

自分には自分のやり方がある

仕事だけがすべてではない

社員が変化できない理由はいろいろとあると思いますが、その理由は複合的なもので単一の手段で解決できるほど簡単なものではないと思います。

当社では、社員が変化するための機運を生み出すための体制つくり、現状の組織が学べる組織になっているかなどを診断するためのサービスを提供する予定にしています。

…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…

◆2010年卒 新入社員研修セミナー◆

『新入社員を自律型人材に育てる3つの要素』

日時:1月20日(水)13:00~15:30

定員:30名

対象:企業の人事・人材開発・教育・研修のご担当者様

場所:ibb fukuokaビル 6階会議室 (福岡市中央区天神2-3-36)

[13:00~14:00]

【第一部】新入社員を自律型人材に育てる3つの要素

2010年新入社員の背景

2009年度新人研修の振り返りから見えてきた対策

プロジェクトベースドインターンシップから見る、新入社員育成のポイント

新入社員を受け入れる現場の準備

[14:05~15:20]

【第二部】職場の学びを進化・改善させる「WPL」

WPL開発の背景

WPL診断の活用法

職場育成力向上

業績との相関性を見る

活用事例

DLL開発の背景と狙い

※お申込みの方は下記URLからどうぞ。

http://www.tisiki.net/seminar/100120_seminar/

…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…

先日の学生の育成型合同説明会プロジェクトは無事に終了しました。

私が担当したパネルディスカッションでも、学生は私たちが言わんとするところを理解してくれたようです。

http://bizpassstaff.yoka-yoka.jp/e371392.html

伝えるだけでは何も変わりませんが、相手に理解をしてもらうと相手は行動をしてくれます。

2010年01月09日

一番厳しい評価はお客さまが下す

練習のときに最大限の力を発揮しないと本番で最高の結果を出すことができない。

職場で最高のコミュニケーション、プロジェクトマネジメント、タイムマネジメントなどができるように訓練して、お客さまから仕事を任せられる能力を身につけないと、仕事を継続してもらうことができません。

一番厳しいのは、上司でも社長でもない

お客さま

です。

お金を払って仕事を任せているお客さまは最高のコミュニケーションを求めますし、納期だけではなく品質などの管理も完璧に行わないといけない、ただ、多くの時間をかける訳にはいかないというジレンマの中でどのように折り合いをつけるかということがプロフェッショナルの悩みになります。

お客さまからの最高の評価をもらうために

周囲からの助言をもらう。

自分の満足レベルではなく、周囲の評価レベルで自分の仕事を評価するということが成長につながります。

自分なりにはがんばっている

ということで、周囲からの助言も聞き入れない状態になると成長が止まります。

どのような職場環境であろうと周囲と調和して、助言を聞き入れることで自分の本当の姿を知ることができますし、どのような同僚であろうと協力してもらえれば自分の力以上の成果を出すことができます。

仕事もプライベートも充実したものにするために、短い時間で大きな成果を出す能力を身につけるということを推奨していますが、それは自分の妥協との戦いでもあります。

これくらいでいい

という感覚を無くして、

もっと良いものができるのではないかという考えを持ち、

振り返る

考える

工夫する

ということを繰り返すということが成長するということではないかと思います。

昨日よりも今日が、今日よりも明日が、という積み重ねしか、凡人が成長する手段はありません。

私も含めてほとんどの人が凡人なので、素直にこの積み重ねを繰り返すしかありません。

職場で最高のコミュニケーション、プロジェクトマネジメント、タイムマネジメントなどができるように訓練して、お客さまから仕事を任せられる能力を身につけないと、仕事を継続してもらうことができません。

一番厳しいのは、上司でも社長でもない

お客さま

です。

お金を払って仕事を任せているお客さまは最高のコミュニケーションを求めますし、納期だけではなく品質などの管理も完璧に行わないといけない、ただ、多くの時間をかける訳にはいかないというジレンマの中でどのように折り合いをつけるかということがプロフェッショナルの悩みになります。

お客さまからの最高の評価をもらうために

周囲からの助言をもらう。

自分の満足レベルではなく、周囲の評価レベルで自分の仕事を評価するということが成長につながります。

自分なりにはがんばっている

ということで、周囲からの助言も聞き入れない状態になると成長が止まります。

どのような職場環境であろうと周囲と調和して、助言を聞き入れることで自分の本当の姿を知ることができますし、どのような同僚であろうと協力してもらえれば自分の力以上の成果を出すことができます。

仕事もプライベートも充実したものにするために、短い時間で大きな成果を出す能力を身につけるということを推奨していますが、それは自分の妥協との戦いでもあります。

これくらいでいい

という感覚を無くして、

もっと良いものができるのではないかという考えを持ち、

振り返る

考える

工夫する

ということを繰り返すということが成長するということではないかと思います。

昨日よりも今日が、今日よりも明日が、という積み重ねしか、凡人が成長する手段はありません。

私も含めてほとんどの人が凡人なので、素直にこの積み重ねを繰り返すしかありません。

2010年01月08日

JALの法的整理で思うこと

JALの遅い時間のフライトで東京から福岡に戻ってきました。

JALは今月から機内の新聞配布なども無くなりました。非常に苦しい経営環境の中で乗務員の方々も頑張っていらっしゃいます。

JALは法的整理をして会社更生法の適用を受ける方向になっているようです。

数年前に学生NPOのスタッフが、

「小さいころからの夢であったJALに入社したい」

という相談を受けた際に、

「自分の夢だったら目指した方がいいけど、会社が何かしてくれると思ったら何もしてくれない会社かもしれない」

という話をしたことを思い出します。

会社というのは、何なのか?

これも学生から聞かれる質問です。

会社というのは見えるモノ(固形物)ではないので実態が無いというのが正直な回答ですが、会社というのは社員からどのように見えているのか、お客さまからどのように見えているのか、株主からどう見えているのかなど、ステークホルダーからどのように見えているのかということで形(ブランドなど)つくられてくるものなので、実態は無いというような言い方でしか回答のしようがありません。

JALという巨大な会社でも、会社更生法の適用を受けてしまいますので盤石な経営というのはありません。ただ、お客さまが、社員が、株主が、その会社が行っている事業を継続させたいと思って支援をしていれば会社というのはつぶれることはないのではないかと思います。

JALをつぶしたくないという思いが国も含めて多かったということで事業継続になったと私は考えたいと思っています。

メディアなどの論調を聞いている中で、法的整理の場合には社員のモチベーションが下がるので空の安全が保証できない、私的整理の場合にはまだ持ちこたえることができるなどの話が出ています。JALの社員がどのような意識で仕事をしているのかわかりませんが、自分たちを信用してお金を払って搭乗してくれている乗客の安全を考えない社員がJALに勤めているとは考えにくいと思っています。

会社への帰属意識

という言葉が使われることもありますが、

社員は誰に対して忠誠心を持って仕事をしているのか?

ということで考えると、

お客さまに対しての忠誠心

というだけであって、営業でも管理部門でも管理職でも経営者でも、組織としてお客さまへの忠誠心を組織として創りだす仕組みを持っているのが会社であって、間接的には会社に忠誠心を持たせるのですが、その目的は自分たちを信用して仕事を任せてくれているお客さまに対しての忠誠心の表現になるのではないかと思っています。

自分が所属している会社のことを軽んじる

というのは、お客さまのことを軽んじることにもなりますし、実際に給与という生活の糧の原資を提供してくれているお客さまに対しての冒涜にもなります。

人間は弱いものです

自分の弱さを直視することができずに、周囲のせいにしたり、環境のせいにしたりして、自分の弱さを認めることから逃げてしまいます。

その行為はプライドというものから来る行動なのかもしれません。

JALというブランド

そのブランドで自分を着飾って周囲から羨望の眼差しで見られることが自分の働くモチベーションになっていた社員の人たちは今回の件でモチベーションが下がるのではないかと思います。

ただ、そのような社員の方は、これを機会に会社を去ってもらってよいのではないかと感じます。

そのリストラは空の安全確保のためには重要なことだと思います。

お客さまのために頑張ることができる社員は、今回の件のように多くの人たちが会社の存続を望んでいると思ってくれているという期待に逆にモチベーションが上がるのではないかと思っています。

お客さまの期待を感じ事業を継続する

というのは、ある意味、我慢の連続です。

その我慢ができるのは、お客さまからの大きな期待があるからです。

当社が8年間、事業を継続できたのもお客さまから期待し続けてもらったからです。

その期待に対して必死に応えるということを我慢強くやってくれた社員がいたからこそ事業継続は可能でした。

着飾ったオフィスでもありません。

表面的な社員のモチベーションを上げる仕組みなども行いません。

武骨にお客さまの期待を理解して、その期待に応えるための最善の方法を考えて、実行します。

そんな不器用な仕事のやり方で8年間、社員の皆と一緒にがんばってきました。

今日は会社の創立記念日でもあります。

きらびやかな創立記念日を祝うイベントをやっていいのかもしれません。

ただ、たんたんとお客さまのことを考えて、最高のサービスを提供するには?ということを考えるという日常であってもいいのではないかとも思います。

お客さまに対しての一番の不義理は、事業を継続できなくなるということです。

お客さまからの期待が継続するうちは事業は継続することができます。

その期待が社員の働くモチベーションになっているのであれば、社員のモチベーションも継続することができます。

昨日紹介した東京地区の営業担当社員も、テンポラリーオフィスは準備していますが、基本は営業はお客さまと話をして価値を創造してなんぼの世界なので、モバイル環境で使える情報機器とお客さまのためにという意識と事業を継続したいきたいという本人の強い意識があれば新しい仕事のスタイルを貫くことができるのが東京という地区の地域特性ではないかと思っています。

チームで働くのであればオフィスがあった方が便利です。

ただ、バーチャルチームで働くのであれば従来のオフィスありきの考え方は古いとしかいいようがありません。

ただ、オフィスが無いとモチベーションが維持できないという人たちがいるというのも事実です。

JALは今月から機内の新聞配布なども無くなりました。非常に苦しい経営環境の中で乗務員の方々も頑張っていらっしゃいます。

JALは法的整理をして会社更生法の適用を受ける方向になっているようです。

数年前に学生NPOのスタッフが、

「小さいころからの夢であったJALに入社したい」

という相談を受けた際に、

「自分の夢だったら目指した方がいいけど、会社が何かしてくれると思ったら何もしてくれない会社かもしれない」

という話をしたことを思い出します。

会社というのは、何なのか?

これも学生から聞かれる質問です。

会社というのは見えるモノ(固形物)ではないので実態が無いというのが正直な回答ですが、会社というのは社員からどのように見えているのか、お客さまからどのように見えているのか、株主からどう見えているのかなど、ステークホルダーからどのように見えているのかということで形(ブランドなど)つくられてくるものなので、実態は無いというような言い方でしか回答のしようがありません。

JALという巨大な会社でも、会社更生法の適用を受けてしまいますので盤石な経営というのはありません。ただ、お客さまが、社員が、株主が、その会社が行っている事業を継続させたいと思って支援をしていれば会社というのはつぶれることはないのではないかと思います。

JALをつぶしたくないという思いが国も含めて多かったということで事業継続になったと私は考えたいと思っています。

メディアなどの論調を聞いている中で、法的整理の場合には社員のモチベーションが下がるので空の安全が保証できない、私的整理の場合にはまだ持ちこたえることができるなどの話が出ています。JALの社員がどのような意識で仕事をしているのかわかりませんが、自分たちを信用してお金を払って搭乗してくれている乗客の安全を考えない社員がJALに勤めているとは考えにくいと思っています。

会社への帰属意識

という言葉が使われることもありますが、

社員は誰に対して忠誠心を持って仕事をしているのか?

ということで考えると、

お客さまに対しての忠誠心

というだけであって、営業でも管理部門でも管理職でも経営者でも、組織としてお客さまへの忠誠心を組織として創りだす仕組みを持っているのが会社であって、間接的には会社に忠誠心を持たせるのですが、その目的は自分たちを信用して仕事を任せてくれているお客さまに対しての忠誠心の表現になるのではないかと思っています。

自分が所属している会社のことを軽んじる

というのは、お客さまのことを軽んじることにもなりますし、実際に給与という生活の糧の原資を提供してくれているお客さまに対しての冒涜にもなります。

人間は弱いものです

自分の弱さを直視することができずに、周囲のせいにしたり、環境のせいにしたりして、自分の弱さを認めることから逃げてしまいます。

その行為はプライドというものから来る行動なのかもしれません。

JALというブランド

そのブランドで自分を着飾って周囲から羨望の眼差しで見られることが自分の働くモチベーションになっていた社員の人たちは今回の件でモチベーションが下がるのではないかと思います。

ただ、そのような社員の方は、これを機会に会社を去ってもらってよいのではないかと感じます。

そのリストラは空の安全確保のためには重要なことだと思います。

お客さまのために頑張ることができる社員は、今回の件のように多くの人たちが会社の存続を望んでいると思ってくれているという期待に逆にモチベーションが上がるのではないかと思っています。

お客さまの期待を感じ事業を継続する

というのは、ある意味、我慢の連続です。

その我慢ができるのは、お客さまからの大きな期待があるからです。

当社が8年間、事業を継続できたのもお客さまから期待し続けてもらったからです。

その期待に対して必死に応えるということを我慢強くやってくれた社員がいたからこそ事業継続は可能でした。

着飾ったオフィスでもありません。

表面的な社員のモチベーションを上げる仕組みなども行いません。

武骨にお客さまの期待を理解して、その期待に応えるための最善の方法を考えて、実行します。

そんな不器用な仕事のやり方で8年間、社員の皆と一緒にがんばってきました。

今日は会社の創立記念日でもあります。

きらびやかな創立記念日を祝うイベントをやっていいのかもしれません。

ただ、たんたんとお客さまのことを考えて、最高のサービスを提供するには?ということを考えるという日常であってもいいのではないかとも思います。

お客さまに対しての一番の不義理は、事業を継続できなくなるということです。

お客さまからの期待が継続するうちは事業は継続することができます。

その期待が社員の働くモチベーションになっているのであれば、社員のモチベーションも継続することができます。

昨日紹介した東京地区の営業担当社員も、テンポラリーオフィスは準備していますが、基本は営業はお客さまと話をして価値を創造してなんぼの世界なので、モバイル環境で使える情報機器とお客さまのためにという意識と事業を継続したいきたいという本人の強い意識があれば新しい仕事のスタイルを貫くことができるのが東京という地区の地域特性ではないかと思っています。

チームで働くのであればオフィスがあった方が便利です。

ただ、バーチャルチームで働くのであれば従来のオフィスありきの考え方は古いとしかいいようがありません。

ただ、オフィスが無いとモチベーションが維持できないという人たちがいるというのも事実です。

2010年01月07日

社員にブログを書いてもらう意味

先日、弊社の東京の営業担当社員がアイティメディアさんのオルタナティブblogでブログデビューしました。

http://blogs.itmedia.co.jp/summy/

年末にオルタナティブブログの担当の鈴木さんにご挨拶に行ったのがきっかけですが、頑張って情報発信してもらいたいと思います。

ブログを書く意味というのは、当社の中では社員に以下のように言っています。

○ブログを書き続けることで情報を収集する習慣がつく

○ブログを書き続けることで継続する力がつく

○ブログを書き続けることで情報を分析する力がつく

○ブログを書き続けることで情報を発信する力がつく

○ブログを書き続けることで人から見られているという習慣がつく

○ブログを書き続けることで人との交流が生まれる

このようなことを考えると、ブログを書かせるということだけでも人材育成につながると思いませんか?

最初は結構な労力が必要になりますので、仕事と両立させるのが一苦労です。

ただ、そこでもタイムマネジメント能力を高めることができます。

社員にしても経営者にしても継続して能力を上げていかないと成果を出し続けることはできないですし、頑張っても頑張っても成果が出ないのは単純に自分の能力が足りないと認めるしかありません。

凹むのではなく、真摯に自分と向き合うしかありません。

今日、お会いした國貞克則さんの著作を紹介します。

http://blogs.itmedia.co.jp/summy/

年末にオルタナティブブログの担当の鈴木さんにご挨拶に行ったのがきっかけですが、頑張って情報発信してもらいたいと思います。

ブログを書く意味というのは、当社の中では社員に以下のように言っています。

○ブログを書き続けることで情報を収集する習慣がつく

○ブログを書き続けることで継続する力がつく

○ブログを書き続けることで情報を分析する力がつく

○ブログを書き続けることで情報を発信する力がつく

○ブログを書き続けることで人から見られているという習慣がつく

○ブログを書き続けることで人との交流が生まれる

このようなことを考えると、ブログを書かせるということだけでも人材育成につながると思いませんか?

最初は結構な労力が必要になりますので、仕事と両立させるのが一苦労です。

ただ、そこでもタイムマネジメント能力を高めることができます。

社員にしても経営者にしても継続して能力を上げていかないと成果を出し続けることはできないですし、頑張っても頑張っても成果が出ないのは単純に自分の能力が足りないと認めるしかありません。

凹むのではなく、真摯に自分と向き合うしかありません。

今日、お会いした國貞克則さんの著作を紹介します。

2010年01月06日

かっこいい社会人になってください

昨日、学生NPO団体主催のイベント『BizPASSチャレンジ』

http://www.kg-wan.net/bizpass/news002.html

が終了しました。

学生スタッフも、この3ケ月で大きく成長しました。

【学生スタッフのブログ】

http://bizpassstaff.yoka-yoka.jp/

イベント終了後に、近くの宴会場を予約して慰労会も実施しました。

イベントに参加していただいた企業の人事担当の方々にもご参加いただいて、学生スタッフと立食パーティーで盛り上がりました。

この立食パーティーでも、飲み物や食べ物をきちんと社会人にサーブできたり、立食の場での立ち振る舞いも見事にこなしていました。

彼らが次世代のリーダーになってくれるものと信じています。

元気だけでは社会に価値を提供することはできません。

そこに知性を入れてもらえると動きに無駄がなくなります。

最近の学生でも、社会に対してこれだけの価値を創造できるということが少しは証明できたのではないかと思います。

テレビや新聞などの報道関係の皆さんも取材に来ていただき、当日、夜のニュースや今日の朝刊でなどで報道していただきました。

ありがとうございます。

以下は、今日の朝に学生スタッフ向けに送ったメールです。

彼らは、素直でスポンジのように知識を吸収できる『教えられ力』を持った若者です。

その成長していく姿が、かっこよかったです。

***

Bizpassスタッフの皆さん

おはようございます。森戸です。

昨日はおつかれさまでした。

皆さん、かっこよかったです!

学生と社会人がどれくらい違うのか?ということ経験の差くらいで能力的には大差は無いというのが私の考えですが、よく言われるように、

仕事力=能力×経験×考え方

という方程式で考えると、今回のプロジェクトで皆さんは経験というものも積み重ねていますので、仕事力も向上しているのではないかと思います。

最後の考え方というのは、基本的に素直かということと、指導する側(先生、講師、先輩、同僚、お客さまなど)から見て指導しやすいか?

などの

『教えられ力』

になります。

今回の学生スタッフは、その視点で教えやすい人をということで人選しました。

教えられ力が高い人は、普通に仕事をしていても周囲がどんどん仕事を教えてくれるので伸びていきます。

逆に、そうでない人は自分でジタバタとあえいでしまいます。

その姿はかっこよくないです。

皆さんがかっこよく見えたのは、3ケ月の間、素直にスポンジのように知識などを学んでいったから、そう見えたのではないかと思います。

成長できる場で、必然的に成長する素養を持った皆さんが、やはり成長した!という姿を見て、頼もしかったです。

最後に皆さん、本当に

『かっこよかったです!』

森戸

****

【書評】

http://homepage3.nifty.com/tkinoshita/research/pdf/2006/Soetanto.pdf

http://www.kg-wan.net/bizpass/news002.html

が終了しました。

学生スタッフも、この3ケ月で大きく成長しました。

【学生スタッフのブログ】

http://bizpassstaff.yoka-yoka.jp/

イベント終了後に、近くの宴会場を予約して慰労会も実施しました。

イベントに参加していただいた企業の人事担当の方々にもご参加いただいて、学生スタッフと立食パーティーで盛り上がりました。

この立食パーティーでも、飲み物や食べ物をきちんと社会人にサーブできたり、立食の場での立ち振る舞いも見事にこなしていました。

彼らが次世代のリーダーになってくれるものと信じています。

元気だけでは社会に価値を提供することはできません。

そこに知性を入れてもらえると動きに無駄がなくなります。

最近の学生でも、社会に対してこれだけの価値を創造できるということが少しは証明できたのではないかと思います。

テレビや新聞などの報道関係の皆さんも取材に来ていただき、当日、夜のニュースや今日の朝刊でなどで報道していただきました。

ありがとうございます。

以下は、今日の朝に学生スタッフ向けに送ったメールです。

彼らは、素直でスポンジのように知識を吸収できる『教えられ力』を持った若者です。

その成長していく姿が、かっこよかったです。

***

Bizpassスタッフの皆さん

おはようございます。森戸です。

昨日はおつかれさまでした。

皆さん、かっこよかったです!

学生と社会人がどれくらい違うのか?ということ経験の差くらいで能力的には大差は無いというのが私の考えですが、よく言われるように、

仕事力=能力×経験×考え方

という方程式で考えると、今回のプロジェクトで皆さんは経験というものも積み重ねていますので、仕事力も向上しているのではないかと思います。

最後の考え方というのは、基本的に素直かということと、指導する側(先生、講師、先輩、同僚、お客さまなど)から見て指導しやすいか?

などの

『教えられ力』

になります。

今回の学生スタッフは、その視点で教えやすい人をということで人選しました。

教えられ力が高い人は、普通に仕事をしていても周囲がどんどん仕事を教えてくれるので伸びていきます。

逆に、そうでない人は自分でジタバタとあえいでしまいます。

その姿はかっこよくないです。

皆さんがかっこよく見えたのは、3ケ月の間、素直にスポンジのように知識などを学んでいったから、そう見えたのではないかと思います。

成長できる場で、必然的に成長する素養を持った皆さんが、やはり成長した!という姿を見て、頼もしかったです。

最後に皆さん、本当に

『かっこよかったです!』

森戸

****

【書評】

http://homepage3.nifty.com/tkinoshita/research/pdf/2006/Soetanto.pdf

2010年01月05日

就職活動不要論

さて、今日は学生NPO主催のイベントの日になります。

http://www.kg-wan.net/bizpass/news002.html

リクルートさんやマイコミさんなどの広告業界の方々がつくってきた新卒学生の就職活動というイベントに疑問を持ちながら、学生自体がイベントを創るというインターンシップを通じて何かを学んでもらいたいと思って支援しています。

ジョブウェブの佐藤さんが、ご自身のブログに

http://koji.jobweb.jp/?p=3410

のようなエントリをされていますが、日本もそろそろ実態にあった仕組みに変わっていかないといけないのではないかと思います。

変わるということが極端に苦手な大学にそれを求めるのは無理でしょうから、地域で民間で仕掛けをつくらないといけないのではないでしょうか。

育成採用

というコンセプトを当社では提唱していますが、インターンシップもそうですしNPOのような活動もそうです。

地域が学生を育成しながら次世代を創る

ということを真剣に考えないと目先の利益ばかりを追うと、やはりどんどん先細りしてしまいます。

自分さえよければ

という感覚ではなく、

自分も周囲もよい状態

を創るということが、一番、幸せに感じることができるということを多くの学生に学んでもらいたいと思っています。

私たちのこのような学生支援の活動を応援してくれる地域の企業の方々も増えてきています。

それも嬉しいことです。

http://www.kg-wan.net/bizpass/news002.html

リクルートさんやマイコミさんなどの広告業界の方々がつくってきた新卒学生の就職活動というイベントに疑問を持ちながら、学生自体がイベントを創るというインターンシップを通じて何かを学んでもらいたいと思って支援しています。

ジョブウェブの佐藤さんが、ご自身のブログに

http://koji.jobweb.jp/?p=3410

のようなエントリをされていますが、日本もそろそろ実態にあった仕組みに変わっていかないといけないのではないかと思います。

変わるということが極端に苦手な大学にそれを求めるのは無理でしょうから、地域で民間で仕掛けをつくらないといけないのではないでしょうか。

育成採用

というコンセプトを当社では提唱していますが、インターンシップもそうですしNPOのような活動もそうです。

地域が学生を育成しながら次世代を創る

ということを真剣に考えないと目先の利益ばかりを追うと、やはりどんどん先細りしてしまいます。

自分さえよければ

という感覚ではなく、

自分も周囲もよい状態

を創るということが、一番、幸せに感じることができるということを多くの学生に学んでもらいたいと思っています。

私たちのこのような学生支援の活動を応援してくれる地域の企業の方々も増えてきています。

それも嬉しいことです。

2010年01月04日

学生時代、宿題ってきちんとやっていましたか?

大木さんが仕事の効率的なすすめかたについて情報機器との付き合い方を中心にブログエントリされています。

http://blogs.itmedia.co.jp/tooki/2010/01/2010pc-c2ab.html

同感です。

ただ、大木さんも同じ考え方と思いますが『自分の仕事をきちんとこなす』、『設定したプロジェクト目標を達成する』というという第一優先順位があっての話なのでワークライフバランスを確実になどの話にはならないということです。

自分の業務遂行能力が低いのを棚に上げて、やれプライベートの時間を充実させたい、自分は仕事から離れる時間が必要だなどと言っていると、お客さんにとっても、職場にとって必要ない人になってしまう危険性があります。

決められた時間内に渡された仕事を遂行する能力を日々高める

という前提があって、仕事から離れることができる時間をどれだけ確保していくかということがビジネスプロフェッショナルに求められる考え方ではないかと私は考えています。

業務遂行能力

と言えば、

なぜ、会社では職務規定や行動規範などをつくる必要があるのでしょうか?

自由に仕事をさせておくのが一番良い職場環境のようにも感じますが、組織としての統率を取るために職場にはルールが存在して、社員を縛ろうとします。

それから、備品の購入やコピー枚数の制限など一見仕事に支障をきたすようなことも会社は社員に求めてきます。

そこにISOなどの標準化や品質向上活動が入ってきたり、上場企業であれば内部統制などの活動まで入ってきて、もはや仕事に負荷をかけるような活動が次々に入ってきているようにしか感じないこともあります。

一部の会社には行き過ぎ的な部分もありますが、会社は社員にこれらのすべてのことを考えながらお客さまから求められる品質、納期、コストなどを順守して仕事を仕上げるように求めてきます。

一部の社員は、それに反発したり、最初から無理だと思って無視したりします。

しかし、将来のリーダー候補は「どのようにすれば、会社やお客さまが求めているモノが実現できるのか」ということを考えます。

無理な環境になればなるほど、そのように「どうすれば実現できるのか?」という部分にフォーカスしてモノゴトを考えるようになります。

その思考はどこから生まれてくるか?ということを常々考えています。

お正月に実家などに帰省して、甥や姪に会う機会があり、そこでいろいろなことに気づかせてもらえます。

親から「宿題はしたか?」と聞かれた甥が「やったよ・・・」と答えています。

たぶん、甥なりにはやっているのでしょうが、先生や親が求めているレベルまでやってはいないような答え方です。

宿題というのは甥にとっては非常に面倒なもので、できることならやりたくないものになっています。

そもそも、学校の先生や親は何で子供に宿題をやらせようとしているか?というと、意地悪や虐待のためにやらせているわけでなく、学校の授業の進行の補完だったり、ちょっと負荷をかけることでタイムマネジメント能力を高めさせるため、自分で考えて行動する能力を高めるためににやらせています。

これは以前、欧米の学校は寝る時間もなくなるくらいの宿題を生徒に渡してその中で自分の限られた時間をどのように有効に使うかということを考えさせてビジネスエリートをつくっているという投稿で書いたと思います。

たしかに、私の学生時代を考えても宿題をしてこない同級生や自分なりの宿題に対しての解釈というものを持っていて先生の求めるレベルまでやってこない友人などもいました。

この相手が求めてるレベルではなく、自分で勝手に解釈したレベルまでしか宿題などをやらないという部分の感覚が、今の仕事ができない社員を増やしている根本的な理由のような気もしています。

個性を重んじる教育というのは、自分勝手な解釈で渡された宿題すらもやらないという学生にも優しいように感じます。

自分勝手な解釈が許されるのであれば、もはや仕事にはならないということは自明なんですが、宿題をやらない、やれない子供たちは、困ったことに社会人になっても渡された仕事すらできなくなってしまいます。

無理してでもやろう

という意識が、今までできなかったことができるようになる環境をつくります。

無駄なことはどんどん減らして仕事はシンプルにしていくべきですが、会社全体で必要と感じていることは無理してでも確実にこなして個々と組織の能力は高めるべきです。

宿題を自分勝手に解釈してやっていかない子供の感覚と、仕事を自分勝手に解釈して楽にする社員の感覚は根本的な部分では似ていると感じています。

宿題って何でやらないといけないの?

という子供の素朴な疑問に対して、

お父さんたちも毎日宿題をやっているから、子供のころから渡された宿題の期日(提出期限)、内容(品質)、使える時間(部活の時間や睡眠時間の確保など)などを計算しながら確実にこなせるようになることが重要なんだということを理解させるということが親のつとめのようにも感じます。

ツベコベ言わずに宿題をやりなさい

受験に役立つから宿題をやりなさい

という指導は、

ツベコベ言わずに仕事をやれ

昇給や昇格につながるから仕事をやれ

と日々叱咤されている親からの言葉のようにも感じます。

厳しい言い方になりますが、親の仕事に対しての考え方と子供への勉強の指導の仕方のレベルは比例しているようにも感じます。

勉強しないといけない理由が論理的であれば、子供でも理解できます。

いい学校に入って、安定した仕事に就きなさい

という論理崩壊しているような言い方では、子供も宿題をする意味が理解できません。

http://blogs.itmedia.co.jp/tooki/2010/01/2010pc-c2ab.html

同感です。

ただ、大木さんも同じ考え方と思いますが『自分の仕事をきちんとこなす』、『設定したプロジェクト目標を達成する』というという第一優先順位があっての話なのでワークライフバランスを確実になどの話にはならないということです。

自分の業務遂行能力が低いのを棚に上げて、やれプライベートの時間を充実させたい、自分は仕事から離れる時間が必要だなどと言っていると、お客さんにとっても、職場にとって必要ない人になってしまう危険性があります。

決められた時間内に渡された仕事を遂行する能力を日々高める

という前提があって、仕事から離れることができる時間をどれだけ確保していくかということがビジネスプロフェッショナルに求められる考え方ではないかと私は考えています。

業務遂行能力

と言えば、

なぜ、会社では職務規定や行動規範などをつくる必要があるのでしょうか?

自由に仕事をさせておくのが一番良い職場環境のようにも感じますが、組織としての統率を取るために職場にはルールが存在して、社員を縛ろうとします。

それから、備品の購入やコピー枚数の制限など一見仕事に支障をきたすようなことも会社は社員に求めてきます。

そこにISOなどの標準化や品質向上活動が入ってきたり、上場企業であれば内部統制などの活動まで入ってきて、もはや仕事に負荷をかけるような活動が次々に入ってきているようにしか感じないこともあります。

一部の会社には行き過ぎ的な部分もありますが、会社は社員にこれらのすべてのことを考えながらお客さまから求められる品質、納期、コストなどを順守して仕事を仕上げるように求めてきます。

一部の社員は、それに反発したり、最初から無理だと思って無視したりします。

しかし、将来のリーダー候補は「どのようにすれば、会社やお客さまが求めているモノが実現できるのか」ということを考えます。

無理な環境になればなるほど、そのように「どうすれば実現できるのか?」という部分にフォーカスしてモノゴトを考えるようになります。

その思考はどこから生まれてくるか?ということを常々考えています。

お正月に実家などに帰省して、甥や姪に会う機会があり、そこでいろいろなことに気づかせてもらえます。

親から「宿題はしたか?」と聞かれた甥が「やったよ・・・」と答えています。

たぶん、甥なりにはやっているのでしょうが、先生や親が求めているレベルまでやってはいないような答え方です。

宿題というのは甥にとっては非常に面倒なもので、できることならやりたくないものになっています。

そもそも、学校の先生や親は何で子供に宿題をやらせようとしているか?というと、意地悪や虐待のためにやらせているわけでなく、学校の授業の進行の補完だったり、ちょっと負荷をかけることでタイムマネジメント能力を高めさせるため、自分で考えて行動する能力を高めるためににやらせています。

これは以前、欧米の学校は寝る時間もなくなるくらいの宿題を生徒に渡してその中で自分の限られた時間をどのように有効に使うかということを考えさせてビジネスエリートをつくっているという投稿で書いたと思います。

たしかに、私の学生時代を考えても宿題をしてこない同級生や自分なりの宿題に対しての解釈というものを持っていて先生の求めるレベルまでやってこない友人などもいました。

この相手が求めてるレベルではなく、自分で勝手に解釈したレベルまでしか宿題などをやらないという部分の感覚が、今の仕事ができない社員を増やしている根本的な理由のような気もしています。

個性を重んじる教育というのは、自分勝手な解釈で渡された宿題すらもやらないという学生にも優しいように感じます。

自分勝手な解釈が許されるのであれば、もはや仕事にはならないということは自明なんですが、宿題をやらない、やれない子供たちは、困ったことに社会人になっても渡された仕事すらできなくなってしまいます。

無理してでもやろう

という意識が、今までできなかったことができるようになる環境をつくります。

無駄なことはどんどん減らして仕事はシンプルにしていくべきですが、会社全体で必要と感じていることは無理してでも確実にこなして個々と組織の能力は高めるべきです。

宿題を自分勝手に解釈してやっていかない子供の感覚と、仕事を自分勝手に解釈して楽にする社員の感覚は根本的な部分では似ていると感じています。

宿題って何でやらないといけないの?

という子供の素朴な疑問に対して、

お父さんたちも毎日宿題をやっているから、子供のころから渡された宿題の期日(提出期限)、内容(品質)、使える時間(部活の時間や睡眠時間の確保など)などを計算しながら確実にこなせるようになることが重要なんだということを理解させるということが親のつとめのようにも感じます。

ツベコベ言わずに宿題をやりなさい

受験に役立つから宿題をやりなさい

という指導は、

ツベコベ言わずに仕事をやれ

昇給や昇格につながるから仕事をやれ

と日々叱咤されている親からの言葉のようにも感じます。

厳しい言い方になりますが、親の仕事に対しての考え方と子供への勉強の指導の仕方のレベルは比例しているようにも感じます。

勉強しないといけない理由が論理的であれば、子供でも理解できます。

いい学校に入って、安定した仕事に就きなさい

という論理崩壊しているような言い方では、子供も宿題をする意味が理解できません。

2010年01月03日

新しい時代(仕事)を創造する

自分の活躍の場というものをどこに求めるのか?

私が前職を辞めた理由の一つでもあります。

前職の仕事の内容には満足していましたが、自分の活躍の場を更に多方面にしていくためにはある程度の自由度がある仕事を行う必要がありました。

その頃からNPOの支援にも関係していましたし、高校や大学などの場で授業を行うこともありました。

現在、会社を経営しながら大学で教鞭をとったり、NPOの支援を行ったりしているのは創業時に考えた新しいステージに入る意味からの流れになります。

会社を経営する中で考えるのは、その仕事は当社が担当すべき仕事か?ということが中心になります。

競合他社というのはあまり意識しない仕事の創り方をしていますので、基本は誰もやっていない仕事で世の中で必要とされる仕事は何か?ということを考えるのが経営者である私の仕事になります。

決めてかからない

というか、誰かがやっている仕事を模倣して仕事を創ってもその誰かと競争しないといけなくなります。

どちらが優れているか?

ということを競い合うというのも悪い話ではないのですが、自分たちで仕事は創りだして誰かが模倣してきたときには次のことを仕掛けているという感じの流れが大好きです。

そのための仕掛け、周囲を巻き込む方法などはいろいろな人たちと話をして考えていきます。

その巻き込む人たちは他業種だったり、遠隔地の人たちだったりします。

人材採用や育成関連の仕事は次世代を創る仕事だと思っています。

人をのこす

ことが、自分の能力以上のインパクトを世の中に与えることだと考えています。

インターネットで地方(日本)にある価値を都市部(世界)に理解してもらう

ということも価値がある仕事と思っていますので、

EC総研(http://www.ecsoken.com)

などの活動で地方からの情報発信の支援もおこなっています。

ここでもインターネットで地方を活性化するという使命を感じて仕事を創っている社員がいます。

自分の存在が世の中を変えると考えると仕事が違うものに見えてきます。

12月からは東京でも社員を採用して今まで信頼関係を構築してきた企業の皆さんのご支援もいただきコミュニティなどの構築も本格化してきました。

8年間の信頼関係の構築が実を結んできていると感じています。

そこに今までの会社と会社の信頼関係だけでなく、個人の個性まで加味して自分の仕事で世の中に大きなインパクトを残そうとしている社員もいます。

明後日には、帰省している学生などにも九州の企業の紹介ができるようにイベントを起こそうとしている学生たちがいます。

その学生を辛抱強く指導・支援して単純に就職難時代に学生の就職の支援をするのとは違い価値を創ろうとしている社員もいます。

これらの事業を継続して行うためにはどのような企業や団体と連携すべきかということを必死に考えている社員もいます。

簡単ではありませんが、ほとんどの社員が今まで世の中になかった価値を創造するという仕事にチャレンジしています。

仕事を通じて世の中に価値を提供する

大きいことを成し遂げるためには新しいモノを創造するよりも、既存の価値をつなげて新たな価値を創造する方がインターネットがビジネスインフラになった現代には合っている。

などのことを考えながら、今年もビジネスイノベーションにチャレンジします。

2010年の初頭に「衰退の10年」というブログを書かれた池田さん

http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51338256.html

のエントリーを読んでいて、

衰退というものを傍観視するのか、それを変化と捉えて時代を更に良い方向に動かすかということを考えるかで仕事の質が大きく変わるということも感じています。

お金を稼ぐ

だけの仕事であれば、今のようなまわりくどい仕事のやり方はしなくてもいいように感じます。

稼ぐことが目的で生み出したお金

と、意味のある仕事を創りだし、その結果、

ついてきたお金

では、お金の持つ意味が変わってくるように感じます。

手にしたお金以上の価値を世の中に提供できているとすれば、それは目に見えない貯金にもなります。

世界全体が大きく変化する中で、日本は大借金してまでも『変わらない人や会社』を保護しようとしています。

そのツケは大きな痛みとして私たちに跳ね返ってくるということは中学生にもわかります。

世界を見ると6人に1人は1日1ドル以下で生活をしているというのが、この世界の現実です。

http://www.chizuyainoue.jp/economy/less_1_dollar_a_day/1.pdf

これから日本もどうなっていくかはわかりません。

だから、

変わることができる人

を創るという大仕事をやっている社員もいます。

どのように変わるか

というと、たぶんその時代に合った形に変化するということになるので、

ちょうどよい

感じの変化をできる人材をつくるというのが基本になります。

私が前職を辞めた理由の一つでもあります。

前職の仕事の内容には満足していましたが、自分の活躍の場を更に多方面にしていくためにはある程度の自由度がある仕事を行う必要がありました。

その頃からNPOの支援にも関係していましたし、高校や大学などの場で授業を行うこともありました。

現在、会社を経営しながら大学で教鞭をとったり、NPOの支援を行ったりしているのは創業時に考えた新しいステージに入る意味からの流れになります。

会社を経営する中で考えるのは、その仕事は当社が担当すべき仕事か?ということが中心になります。

競合他社というのはあまり意識しない仕事の創り方をしていますので、基本は誰もやっていない仕事で世の中で必要とされる仕事は何か?ということを考えるのが経営者である私の仕事になります。

決めてかからない

というか、誰かがやっている仕事を模倣して仕事を創ってもその誰かと競争しないといけなくなります。

どちらが優れているか?

ということを競い合うというのも悪い話ではないのですが、自分たちで仕事は創りだして誰かが模倣してきたときには次のことを仕掛けているという感じの流れが大好きです。

そのための仕掛け、周囲を巻き込む方法などはいろいろな人たちと話をして考えていきます。

その巻き込む人たちは他業種だったり、遠隔地の人たちだったりします。

人材採用や育成関連の仕事は次世代を創る仕事だと思っています。

人をのこす

ことが、自分の能力以上のインパクトを世の中に与えることだと考えています。

インターネットで地方(日本)にある価値を都市部(世界)に理解してもらう

ということも価値がある仕事と思っていますので、

EC総研(http://www.ecsoken.com)

などの活動で地方からの情報発信の支援もおこなっています。

ここでもインターネットで地方を活性化するという使命を感じて仕事を創っている社員がいます。

自分の存在が世の中を変えると考えると仕事が違うものに見えてきます。

12月からは東京でも社員を採用して今まで信頼関係を構築してきた企業の皆さんのご支援もいただきコミュニティなどの構築も本格化してきました。

8年間の信頼関係の構築が実を結んできていると感じています。

そこに今までの会社と会社の信頼関係だけでなく、個人の個性まで加味して自分の仕事で世の中に大きなインパクトを残そうとしている社員もいます。

明後日には、帰省している学生などにも九州の企業の紹介ができるようにイベントを起こそうとしている学生たちがいます。

その学生を辛抱強く指導・支援して単純に就職難時代に学生の就職の支援をするのとは違い価値を創ろうとしている社員もいます。

これらの事業を継続して行うためにはどのような企業や団体と連携すべきかということを必死に考えている社員もいます。

簡単ではありませんが、ほとんどの社員が今まで世の中になかった価値を創造するという仕事にチャレンジしています。

仕事を通じて世の中に価値を提供する

大きいことを成し遂げるためには新しいモノを創造するよりも、既存の価値をつなげて新たな価値を創造する方がインターネットがビジネスインフラになった現代には合っている。

などのことを考えながら、今年もビジネスイノベーションにチャレンジします。

2010年の初頭に「衰退の10年」というブログを書かれた池田さん

http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51338256.html

のエントリーを読んでいて、

衰退というものを傍観視するのか、それを変化と捉えて時代を更に良い方向に動かすかということを考えるかで仕事の質が大きく変わるということも感じています。

お金を稼ぐ

だけの仕事であれば、今のようなまわりくどい仕事のやり方はしなくてもいいように感じます。

稼ぐことが目的で生み出したお金

と、意味のある仕事を創りだし、その結果、

ついてきたお金

では、お金の持つ意味が変わってくるように感じます。

手にしたお金以上の価値を世の中に提供できているとすれば、それは目に見えない貯金にもなります。

世界全体が大きく変化する中で、日本は大借金してまでも『変わらない人や会社』を保護しようとしています。

そのツケは大きな痛みとして私たちに跳ね返ってくるということは中学生にもわかります。

世界を見ると6人に1人は1日1ドル以下で生活をしているというのが、この世界の現実です。

http://www.chizuyainoue.jp/economy/less_1_dollar_a_day/1.pdf

これから日本もどうなっていくかはわかりません。

だから、

変わることができる人

を創るという大仕事をやっている社員もいます。

どのように変わるか

というと、たぶんその時代に合った形に変化するということになるので、

ちょうどよい

感じの変化をできる人材をつくるというのが基本になります。

2010年01月02日

仕事があるということに感謝

仕事がある

という状態が普通に感じるうちは幸せですが、

仕事がなくなる

ということを意識すると大きな恐怖を感じてしまいます。

息苦しい

ときには呼吸というものを意識します。

以前、スキューバーダイビングをしていたときに呼吸というものを意識する状態を経験して、普通に呼吸して生活できていることを非常に幸せに感じたことを憶えています。

昨年も多くのお客さまが当社のことを信頼して沢山のお仕事を任せてくれました。

非常にありがたいことです。

今年も沢山のお客さまからの信頼をいただくために、コツコツと信頼を得ることができる仕事を積み上げていきたいと思っています。

という状態が普通に感じるうちは幸せですが、

仕事がなくなる

ということを意識すると大きな恐怖を感じてしまいます。

息苦しい

ときには呼吸というものを意識します。

以前、スキューバーダイビングをしていたときに呼吸というものを意識する状態を経験して、普通に呼吸して生活できていることを非常に幸せに感じたことを憶えています。

昨年も多くのお客さまが当社のことを信頼して沢山のお仕事を任せてくれました。

非常にありがたいことです。

今年も沢山のお客さまからの信頼をいただくために、コツコツと信頼を得ることができる仕事を積み上げていきたいと思っています。