2008年04月30日

仕事を通じて学ぶ

当社は他の会社の経営的なお手伝いや人材の採用や育成のお手伝いをしています。

ありがたいことに、その仕事を通じて当社の社員は育ってきています。

自分のことを直接は見えにくいのですが、他の人を鏡として自分を見ると見えやすいものです。

クライアント企業が抱えている経営的な課題、人材採用や育成で抱えている課題などを解決するために、まずは当社の社員が必死に勉強して最高の情報、サービスを提供しようと自分の頭で考えて、行動しています。

あくまでもお客さま向けのご支援という仕事なんですが、その仕事を通じて自社の社員も育ってくるというのは、経営者としては非常にありがたいことです。

研修やセミナーの教材を制作しているOさんは、入社して3年くらいになりますが、教材作成を通じて社会人としての考え方、働き方などを学んでいっているようです。仕事に対しての考え方が3年前とは大きく変化しました。また、最近では自発的に提案なども活発に行ってくれます。

ビジネススクールなどのコース開発をしているNさんは、他のビジネススクールとの違いを創りだすために自分でもビジネススクールを受講したり、異業種交流会などに自発的に参加してビジネスパーソンのニーズなどを探っています。入社して1年過ぎましたが、知識レベルは非常が高くなってきています。もともと対人対応力は高いので、これまで福岡になかったサービスを創ってくれると思っています。

映像制作などを中心にやっているOくんは、前職から映像制作中心にやっていた社員ですが、最近では○○を実現するために映像を活用するというお客さま視点で映像制作に取り組んでいます。テレビなどのメディアは、どうしてもマスに対しての情報提供になるのでプロダクトアウト的な番組制作になるところがありますが、今の時代は視聴者中心で考えないと価値になりません。映像配信サイトなどネットでの映像配信も本格化してきていますので、Oくんのこれからの仕事は非常に期待が持てます。

Webサイトのプロモーションを中心に行っているKくんは、入社前から非常に勉強熱心で本などもたくさん読んでいたようです。入社してからは、入社前からの知識を実践の場に持ち込んで検証してきています。入社半年もいっていませんが、大化けする可能性を秘めています。フットワーク軽く動けるようになれば、全国に向けて価値提供できるような基盤を作ってくれるはずです。

営業担当しているHくんは、2年間の努力が実を結んできたようです。もともとセンスは悪くありません。素直に周囲の意見に耳を傾けるということができてきたので、こちらも大化けする可能性が出てきました。近道を考えずにコツコツと前に進むということが一番の近道と考えることができれば、将来有望です。

これらの社員をマネージャーのKさんがうまくまとめてくれています。彼女は自分の後姿でメンバーを引っ張っていけるリーダーです。非常に頼りにしています。

当社の業務環境は幸いにも仕事を通じて社員が育つような環境になっています。

お客さまが抱えている課題が、そのまま自社の課題だったりすることもあります。

このまま、社員の皆が成長していくのが楽しみにしています。

ありがたいことに、その仕事を通じて当社の社員は育ってきています。

自分のことを直接は見えにくいのですが、他の人を鏡として自分を見ると見えやすいものです。

クライアント企業が抱えている経営的な課題、人材採用や育成で抱えている課題などを解決するために、まずは当社の社員が必死に勉強して最高の情報、サービスを提供しようと自分の頭で考えて、行動しています。

あくまでもお客さま向けのご支援という仕事なんですが、その仕事を通じて自社の社員も育ってくるというのは、経営者としては非常にありがたいことです。

研修やセミナーの教材を制作しているOさんは、入社して3年くらいになりますが、教材作成を通じて社会人としての考え方、働き方などを学んでいっているようです。仕事に対しての考え方が3年前とは大きく変化しました。また、最近では自発的に提案なども活発に行ってくれます。

ビジネススクールなどのコース開発をしているNさんは、他のビジネススクールとの違いを創りだすために自分でもビジネススクールを受講したり、異業種交流会などに自発的に参加してビジネスパーソンのニーズなどを探っています。入社して1年過ぎましたが、知識レベルは非常が高くなってきています。もともと対人対応力は高いので、これまで福岡になかったサービスを創ってくれると思っています。

映像制作などを中心にやっているOくんは、前職から映像制作中心にやっていた社員ですが、最近では○○を実現するために映像を活用するというお客さま視点で映像制作に取り組んでいます。テレビなどのメディアは、どうしてもマスに対しての情報提供になるのでプロダクトアウト的な番組制作になるところがありますが、今の時代は視聴者中心で考えないと価値になりません。映像配信サイトなどネットでの映像配信も本格化してきていますので、Oくんのこれからの仕事は非常に期待が持てます。

Webサイトのプロモーションを中心に行っているKくんは、入社前から非常に勉強熱心で本などもたくさん読んでいたようです。入社してからは、入社前からの知識を実践の場に持ち込んで検証してきています。入社半年もいっていませんが、大化けする可能性を秘めています。フットワーク軽く動けるようになれば、全国に向けて価値提供できるような基盤を作ってくれるはずです。

営業担当しているHくんは、2年間の努力が実を結んできたようです。もともとセンスは悪くありません。素直に周囲の意見に耳を傾けるということができてきたので、こちらも大化けする可能性が出てきました。近道を考えずにコツコツと前に進むということが一番の近道と考えることができれば、将来有望です。

これらの社員をマネージャーのKさんがうまくまとめてくれています。彼女は自分の後姿でメンバーを引っ張っていけるリーダーです。非常に頼りにしています。

当社の業務環境は幸いにも仕事を通じて社員が育つような環境になっています。

お客さまが抱えている課題が、そのまま自社の課題だったりすることもあります。

このまま、社員の皆が成長していくのが楽しみにしています。

2008年04月29日

三越な人、伊勢丹な人

先週の金曜日にソフトバンククリエイティブ主催で『ブランドの達人』の出版記念セミナーが東京で行われました。

テーマは「三越な人 vs. 伊勢丹な人」

非常にユニークなテーマ設定です。

テーマに興味があったので当社からもセミナーに申込みさせていただきました。

百貨店のブランドイメージとお客さまの嗜好などをプロファイル分析して、「三越な人」と「伊勢丹な人」という形で消費者特性のつかみ方を説明する内容でした。

セミナーの資料を引用すると、「三越な人」と「伊勢丹な人」の違いは以下のような特徴で語れるようです。

■三越な人は、「格式を備えた、保守的なブランド嗜好性を持つ。」

【特徴1】 彼らにとって情報は届けられるもの

能動的な情報摂取は少なく、TVや新聞のような旧来からのマスメディアを強く信頼している。新聞にしても、購読という意識よりも、居ながらにして届けられる情報という認識のほうが強く、TVも含め、こうした届く情報にしか目を向けないという傾向が見られる。

【特徴2】 格式、歴史、伝統、そして国産

彼らが選ぶブランドは、長い歴史を持っていたり、格式が?いブランドであることが一つのポイントとなっている。また、もう一つのポイントとしては、日本のモノに誇りを感じている部分が挙げられる。この2点を兼ね備えているのが、三越であり、彼らが三越好きである理由の一つとも考えられる。

■伊勢丹な人は、「求めるのは時代のセンス、洗練されたブランド嗜好性を持つ。」

【特徴1】 情報はあらゆるものからキャッチする。

メディア価値観などで?てきたように、口コミや交通広告などへの信頼度は高い。また雑誌や携帯サイトなどのメディアに対しても幅広く利用していることなどから、多くのメディアを使いこなし、情報をキャッチしていると考えられる。一般的なレベルでも、三越な人と比較しても、情報感度は非常に高いことがうかがえる。

【特徴2】 海外ブランドには目がない部分も。

彼らは、ただ高価格なものではなく、今の時代をキチンと映し出すブランドを嗜好する。世代がやや若いこともあるためか、こうした期待を反映するブランドとして海外、特に欧米出身のブランドの所有、嗜好の傾向が現れており、海外ブランドには基本的に好感を持っている。

このような顧客プロファイリングの手法は、経営戦略立案、特にマーケティング戦略を立案する際に顧客の絞り込み手法としてよく用いられています。最近では、ターゲットを更に可視化するためのユーザー・ターゲティング手法として「ペルソナ・マーケティング」なども用いられます。

プロファイリングとペルソナとの大きな違いは、プロファイリングがターゲット顧客層をグループとしてとらえているのに対して、ペルソナでは「一人の確固たる仮想的な顧客」のために戦略をどのように組み上げていくかということになります。

当社が運営するビジネススクールBPSでは、来月の5月17日(土)、企業のマーケティング事例を交えながらペルソナマーケティングの目的やその活用方法について特別講座を開催します。

マーケティング担当だけでなく、経営者、商品開発、販売、企画、広報、宣伝、ブランディング、ウェブサイト制作担当者などすべての人に有用な講座です。

くわしくはビジネススクールBPSのWEBサイトをご覧ください。

ご参加をお待ちしています。

テーマは「三越な人 vs. 伊勢丹な人」

非常にユニークなテーマ設定です。

テーマに興味があったので当社からもセミナーに申込みさせていただきました。

百貨店のブランドイメージとお客さまの嗜好などをプロファイル分析して、「三越な人」と「伊勢丹な人」という形で消費者特性のつかみ方を説明する内容でした。

セミナーの資料を引用すると、「三越な人」と「伊勢丹な人」の違いは以下のような特徴で語れるようです。

■三越な人は、「格式を備えた、保守的なブランド嗜好性を持つ。」

【特徴1】 彼らにとって情報は届けられるもの

能動的な情報摂取は少なく、TVや新聞のような旧来からのマスメディアを強く信頼している。新聞にしても、購読という意識よりも、居ながらにして届けられる情報という認識のほうが強く、TVも含め、こうした届く情報にしか目を向けないという傾向が見られる。

【特徴2】 格式、歴史、伝統、そして国産

彼らが選ぶブランドは、長い歴史を持っていたり、格式が?いブランドであることが一つのポイントとなっている。また、もう一つのポイントとしては、日本のモノに誇りを感じている部分が挙げられる。この2点を兼ね備えているのが、三越であり、彼らが三越好きである理由の一つとも考えられる。

■伊勢丹な人は、「求めるのは時代のセンス、洗練されたブランド嗜好性を持つ。」

【特徴1】 情報はあらゆるものからキャッチする。

メディア価値観などで?てきたように、口コミや交通広告などへの信頼度は高い。また雑誌や携帯サイトなどのメディアに対しても幅広く利用していることなどから、多くのメディアを使いこなし、情報をキャッチしていると考えられる。一般的なレベルでも、三越な人と比較しても、情報感度は非常に高いことがうかがえる。

【特徴2】 海外ブランドには目がない部分も。

彼らは、ただ高価格なものではなく、今の時代をキチンと映し出すブランドを嗜好する。世代がやや若いこともあるためか、こうした期待を反映するブランドとして海外、特に欧米出身のブランドの所有、嗜好の傾向が現れており、海外ブランドには基本的に好感を持っている。

このような顧客プロファイリングの手法は、経営戦略立案、特にマーケティング戦略を立案する際に顧客の絞り込み手法としてよく用いられています。最近では、ターゲットを更に可視化するためのユーザー・ターゲティング手法として「ペルソナ・マーケティング」なども用いられます。

プロファイリングとペルソナとの大きな違いは、プロファイリングがターゲット顧客層をグループとしてとらえているのに対して、ペルソナでは「一人の確固たる仮想的な顧客」のために戦略をどのように組み上げていくかということになります。

当社が運営するビジネススクールBPSでは、来月の5月17日(土)、企業のマーケティング事例を交えながらペルソナマーケティングの目的やその活用方法について特別講座を開催します。

マーケティング担当だけでなく、経営者、商品開発、販売、企画、広報、宣伝、ブランディング、ウェブサイト制作担当者などすべての人に有用な講座です。

くわしくはビジネススクールBPSのWEBサイトをご覧ください。

ご参加をお待ちしています。

2008年04月28日

判断基準は誰に教えてもらったか?

子育てしている親から発せられる言葉、

○○してはダメでしょう?

○○はしてもいいんだよ。

子供は親から判断基準を教えられて育っていると感じる瞬間です。

親が教える判断基準が間違っていたら?

たぶん、子供は間違った判断基準を持つ人間になるのではないかと思います。

口では、ゴミは道に捨ててはダメといいながら、親はポイっと捨てているとすれば、やはり口だけで言っても行動を見て判断基準をつくっていくのではないかと思います。

その子供の成長過程の中で、テレビやゲームで親とは違う判断基準を示されたら?

子供は都合が良い判断基準を模倣していくのではないかと思います。

若い世代の方々を指導していく中で、その学生や若手社員が判断する基準を見ています。

その判断基準はどのような環境で作られたのか?

その根っこの部分を理解しないと人材育成計画や研修カリキュラムの作成などは、なかなかできません。

最近では就職活動などに親が口を出すということも聞きますが、お受験のように最近の若者を採用する場合には親も一緒に面接する方がいいかもしれません。その親が持つ判断基準が、その子供の判断基準を作っています。

あと、テレビやゲームなどの嗜好性なども、その人間を作った情報源になっていますので、そこも考える必要があります。

ワイドショーや芸能番組ばかり見て、殺人報道や価値判断基準がおかしい人たちの報道、エンターテイメントばかり見ていると当然、人間の思考は崩れていきます。

大学や企業で人を作るプロセスは、親が子供を躾しているプロセスを引き継ぐことになります。

その親は、子供を育てる、躾するというというプロセスを誰から教えてもらったのだろうか?

ということも真剣に考えてしまいます。

なんか、最近、おかしな判断基準を持った若者が増えています。

また、携帯電話なども便利で早い段階から子供たちも持っています。

ただ、あの携帯電話をテレビやパソコンに近づけると電子レンジのようなマイクロウェーブで画面が崩れます。

その強い電磁波(一応は成人の脳には影響ないらしいです)を、赤ちゃんなどの柔らかい脳に平気に近づけている親も多いように感じます。柔らかい脳は電磁波で揺らされるとどのような影響があるかわかりません。キレる子供ができるかもしれません。

将来、どのような人間になってもらいたいから、今、何をやっているということを親も考えてもらわないと、自分たちのエゴで子供を育てて、その子供が簡単に親や他人を傷つけているという社会をどのように変えていけばいいのかとも考えてしまいます。

今から子供の躾、教育を変えても世の中が変わるのは10数年後なので、気が遠い話です。

今の無気力で判断基準がおかしい子どもたちが大人になる、これからの10数年は非常につらい時代になるかもしれません。

そうは言っても、誰かが「変える」ということをやらないと時代は変わりません。

今が、将来を創っています。

○○してはダメでしょう?

○○はしてもいいんだよ。

子供は親から判断基準を教えられて育っていると感じる瞬間です。

親が教える判断基準が間違っていたら?

たぶん、子供は間違った判断基準を持つ人間になるのではないかと思います。

口では、ゴミは道に捨ててはダメといいながら、親はポイっと捨てているとすれば、やはり口だけで言っても行動を見て判断基準をつくっていくのではないかと思います。

その子供の成長過程の中で、テレビやゲームで親とは違う判断基準を示されたら?

子供は都合が良い判断基準を模倣していくのではないかと思います。

若い世代の方々を指導していく中で、その学生や若手社員が判断する基準を見ています。

その判断基準はどのような環境で作られたのか?

その根っこの部分を理解しないと人材育成計画や研修カリキュラムの作成などは、なかなかできません。

最近では就職活動などに親が口を出すということも聞きますが、お受験のように最近の若者を採用する場合には親も一緒に面接する方がいいかもしれません。その親が持つ判断基準が、その子供の判断基準を作っています。

あと、テレビやゲームなどの嗜好性なども、その人間を作った情報源になっていますので、そこも考える必要があります。

ワイドショーや芸能番組ばかり見て、殺人報道や価値判断基準がおかしい人たちの報道、エンターテイメントばかり見ていると当然、人間の思考は崩れていきます。

大学や企業で人を作るプロセスは、親が子供を躾しているプロセスを引き継ぐことになります。

その親は、子供を育てる、躾するというというプロセスを誰から教えてもらったのだろうか?

ということも真剣に考えてしまいます。

なんか、最近、おかしな判断基準を持った若者が増えています。

また、携帯電話なども便利で早い段階から子供たちも持っています。

ただ、あの携帯電話をテレビやパソコンに近づけると電子レンジのようなマイクロウェーブで画面が崩れます。

その強い電磁波(一応は成人の脳には影響ないらしいです)を、赤ちゃんなどの柔らかい脳に平気に近づけている親も多いように感じます。柔らかい脳は電磁波で揺らされるとどのような影響があるかわかりません。キレる子供ができるかもしれません。

将来、どのような人間になってもらいたいから、今、何をやっているということを親も考えてもらわないと、自分たちのエゴで子供を育てて、その子供が簡単に親や他人を傷つけているという社会をどのように変えていけばいいのかとも考えてしまいます。

今から子供の躾、教育を変えても世の中が変わるのは10数年後なので、気が遠い話です。

今の無気力で判断基準がおかしい子どもたちが大人になる、これからの10数年は非常につらい時代になるかもしれません。

そうは言っても、誰かが「変える」ということをやらないと時代は変わりません。

今が、将来を創っています。

2008年04月27日

高いところから見ると

今週末は東京に滞在しています。

宿泊している日本橋のホテルからの風景です。

今日は靄(もや)がかかっていますので見えにくいですが、この写真の中だけでビジネスホテルの東横インが5軒もあります。

東京でビジネス利用のシングル宿泊でセミダブルベット+ブロードバンド接続可能ということで7000円程度の宿泊料金だったらやはり流行ると思います。東京の東横インは、ほとんど毎日満室のようです。

最近では似たような形態のビジネスホテルも増えているようですが、東横インには勢いがあります。

しかし、このように同じ地区に密集しているとは・・・

高いところから下を見ていると、いろいろなものが見えてきます。

下で動いている人を観察していると、道路を渡る時に左右をみたりして目の前のものは見えていても、この上の部屋は見えていないということにも気づきます。上が見えていないと、いつまでたっても上に来れないということがわからないで、目の前のことに振り回されて生きていくことになってしまいます。

東京などでお付き合いがある会社がビルの最上階などに事務所を開設する意味がわかるような気もします。

自分の思考も解放されるような気がします。

ビジネス的な視点も抽象化された高いところから常に見るという習慣として持たないといけないと再認識しました。

宿泊している日本橋のホテルからの風景です。

今日は靄(もや)がかかっていますので見えにくいですが、この写真の中だけでビジネスホテルの東横インが5軒もあります。

東京でビジネス利用のシングル宿泊でセミダブルベット+ブロードバンド接続可能ということで7000円程度の宿泊料金だったらやはり流行ると思います。東京の東横インは、ほとんど毎日満室のようです。

最近では似たような形態のビジネスホテルも増えているようですが、東横インには勢いがあります。

しかし、このように同じ地区に密集しているとは・・・

高いところから下を見ていると、いろいろなものが見えてきます。

下で動いている人を観察していると、道路を渡る時に左右をみたりして目の前のものは見えていても、この上の部屋は見えていないということにも気づきます。上が見えていないと、いつまでたっても上に来れないということがわからないで、目の前のことに振り回されて生きていくことになってしまいます。

東京などでお付き合いがある会社がビルの最上階などに事務所を開設する意味がわかるような気もします。

自分の思考も解放されるような気がします。

ビジネス的な視点も抽象化された高いところから常に見るという習慣として持たないといけないと再認識しました。

2008年04月26日

なぜ学生に地元就職をすすめるのか?

数年前から学生の就職支援を行っています。

その中で、最近顕著と感じるのは、とりあえず名前がある東京の企業に就職ようとする学生の安易な就職への姿勢です。

すべての学生ではありませんが、東京から流れてくる膨大な情報に流されて自分も東京に流れていく。

ただ、私自身が東京で仕事をおこなっていて感じることですが、九州にいる学生の思考スピードでは今の東京では通用しないと感じています。(すべての学生ではありませんが、安易に東京(大企業)という選択をしている学生では難しいと思います)

一昔前は、東京と地方の情報量の差はさほど大きくはなかったので、地方で学生生活を送った学生でも就職してから東京で頑張れば何とかついていけたように感じます。

しかし、昨今のインターネットを中心とした情報量の増大は、一見、地方都市でも平等に情報は取れるように感じますが、そんなに単純な話ではないと感じています。東京発信の情報が増えてくると共に、学生時代に東京にいないハンディは就職してからも継続すると思っています。(逆に東京にいるだけという学生も地方の学生と同様ですが・・・)

インターネットというのは物理的には全国に公平に情報を流通させているように見えますが、受け手側が情報の目利きができるかどうかで更に格差が広がるという性質を持っています。受け取った情報から具体的なイメージを創造できるかどうかがビジネスで成果を出せるかどうかに大きくかかわってきています。

ダイナミックにビジネスが生まれてきている東京で学生生活を送っていると、否応なく、リアルの場でビジネス的なセンスが磨かれてきます。実は現代のビジネスを行う上では、その経験が非常に重要になってきます。地方の学生はリアルが見えなくなっているので格差が生まれています。

九州の学生なども一見、情報を検索しているように見えますが、悲しいですがリアルのイメージを持てない中ではビジネスセンスは磨かれません。学生の周囲にリアルビジネスでの成功事例が少ないのが原因なのかもしれません。

では、東京に就職してから磨けばいいのでは?

という話も聞くことがありますが、最近の学生には変なプライドがありますので、できる気になって東京に行っても、最初からビジネスセンスの面で劣っていたら素直に聞けないという側面があると感じています。また、素直に聞くということを選択しても、最初からの格差が大きいので追いつくだけでも大変です。

九州の方言だけでなく、思考スピード、ビジネス的なセンスまで、すべてがハンディになってしまいます。

東京の採用担当の方々も、最近はこのことに気付いてきたようです。

将来のリーダーとしてではなく、単なる従業員としては採用したいという機運はあります。

あまり何も考えずに東京に就職して、敗北感だけで九州に帰ってきてもらっても、九州でも使えないのではないかと思います。素直な気持ちを持てないと九州でも使えません。

東京一極集中により、このような若者が増えなければいいがと思っている私が考えすぎなのでしょうか。

その中で、最近顕著と感じるのは、とりあえず名前がある東京の企業に就職ようとする学生の安易な就職への姿勢です。

すべての学生ではありませんが、東京から流れてくる膨大な情報に流されて自分も東京に流れていく。

ただ、私自身が東京で仕事をおこなっていて感じることですが、九州にいる学生の思考スピードでは今の東京では通用しないと感じています。(すべての学生ではありませんが、安易に東京(大企業)という選択をしている学生では難しいと思います)

一昔前は、東京と地方の情報量の差はさほど大きくはなかったので、地方で学生生活を送った学生でも就職してから東京で頑張れば何とかついていけたように感じます。

しかし、昨今のインターネットを中心とした情報量の増大は、一見、地方都市でも平等に情報は取れるように感じますが、そんなに単純な話ではないと感じています。東京発信の情報が増えてくると共に、学生時代に東京にいないハンディは就職してからも継続すると思っています。(逆に東京にいるだけという学生も地方の学生と同様ですが・・・)

インターネットというのは物理的には全国に公平に情報を流通させているように見えますが、受け手側が情報の目利きができるかどうかで更に格差が広がるという性質を持っています。受け取った情報から具体的なイメージを創造できるかどうかがビジネスで成果を出せるかどうかに大きくかかわってきています。

ダイナミックにビジネスが生まれてきている東京で学生生活を送っていると、否応なく、リアルの場でビジネス的なセンスが磨かれてきます。実は現代のビジネスを行う上では、その経験が非常に重要になってきます。地方の学生はリアルが見えなくなっているので格差が生まれています。

九州の学生なども一見、情報を検索しているように見えますが、悲しいですがリアルのイメージを持てない中ではビジネスセンスは磨かれません。学生の周囲にリアルビジネスでの成功事例が少ないのが原因なのかもしれません。

では、東京に就職してから磨けばいいのでは?

という話も聞くことがありますが、最近の学生には変なプライドがありますので、できる気になって東京に行っても、最初からビジネスセンスの面で劣っていたら素直に聞けないという側面があると感じています。また、素直に聞くということを選択しても、最初からの格差が大きいので追いつくだけでも大変です。

九州の方言だけでなく、思考スピード、ビジネス的なセンスまで、すべてがハンディになってしまいます。

東京の採用担当の方々も、最近はこのことに気付いてきたようです。

将来のリーダーとしてではなく、単なる従業員としては採用したいという機運はあります。

あまり何も考えずに東京に就職して、敗北感だけで九州に帰ってきてもらっても、九州でも使えないのではないかと思います。素直な気持ちを持てないと九州でも使えません。

東京一極集中により、このような若者が増えなければいいがと思っている私が考えすぎなのでしょうか。

2008年04月25日

あらゆる手段は講じた?

今日は、アントレプレナーセンターの福島正伸さんの講演を聞いてきました。

福島さんの講演は以前も聞いたことがありますが、やはり素晴らしいです。

講演に笑いあり、涙あり、あっという間の90分でした。

あらゆる手段を講じたのだが、成功しなかった・・・

よく聞く言葉です。

ただ、本当でしょうか?

あらゆる手段という程はやっていない。

あらゆる手段というのは、真剣に考えると無限の手段があるのではないか?

その中でいくつの手段を講じたのか?

本気であらゆる手段を講じようと思っても、そんなことはできないのではないか?

あらゆる手段を講じることが完了する前に、成功してしまいます。

面白い仕事も、つまらない仕事も無い、あるのは仕事をつまらないと思う考え方だけだ。

その仕事を成功することで、仕事を成し遂げるだけで、どれだけの人が笑顔になるのか?

それを考えると仕事を成し遂げることにワクワク感を感じますし、真剣にも取り組みます。

リスクにも慎重になり、自分だけの考え方だけでなく、周囲の意見なども聞き始めます。

絶対に成功させたい

この気持ちが、最高の仕事を創りだします。

営業担当者は、お客さまに提案をしたのだが反応が悪かったと言う。ただ、何度くらい真剣に提案をしたのか?普通の営業担当者は2~3度の提案活動で勝手にあきらめる。100回提案しても提案が通らなかったという話は聞いたことがない。営業担当者などは本気でその企画を通したいと思っていなく、勝手に諦めているだけじゃないか?

はい、その通りです。

考え方を変えるということは、気づくということで、自分の考え方がいかに凝り固まっているかということを気づくだけで、簡単に生き方、考え方を変えることができる。

ただ、わかっていても、人生をつまらないものにしてしまう考え方が自分にはある、ということを悲しいですが、認めないと何も変わりません。

自分の生まれた環境、自分の育った環境、自分の心を作ってきた環境を嘆いていても何も始まりません。

どんなに小さな仕事でも、その仕事に関係する人たちが喜んでくれるように最善の努力をする。

自分だけが一番になろうと思うから空回りをする。自分が所属している組織、会社をNO.1にしようと思えば、もっと沢山の人がHAPPYになれる。組織や会社からは最大限の協力をしてもらいたいと考えている、ただ、自分が所属しているその組織や会社を本気で世界一にしようと思えていない、ちょっとだけずるい自分がいる。

転職を前提で会社に入社している若者がいる。

将来は起業しようとして会社に入っている若者がいる。

いずれも、転職すれば活躍できる、社長になれば頑張れると、今、頑張ることから逃げている。

目標は転職することでも、社長になることでもない。

これはあくまでも手段であって、何を成し遂げるのか?というのは別モノである。

目の前で起こっている事象を前向きに受け止めることができれば、最悪の事態も最高の気づきに変わってしまう。

自己原因で考える思考を持つ。

失敗したことや、うまくいかないことを他人が原因ということで考えてしまうと、その原因は永遠に解決することできない。

自分が原因と考えると自分の中で解決できる。

目標と手段の関係性でも、自分が達成したい目標は変えてはいけない、達成をあきらめてはいけない。

ただ、手段はいつでも変えていい。

当社の社員も日々の仕事で一喜一憂しています。

ただ、その仕事に本気で取り組んで、その仕事を成し遂げることで、その仕事に関わる人たちが本当に喜んでくれるということを望んで真剣に仕事をしたのであれば、結果はどうであれ気づきは多いと思っています。

真剣にやらない仕事は、不満や不安を呼び起こします。

ただ、それは真剣にやらなかった自分の責任ではないか?

今日の福島さんの講演では、更にいろいろと教えていただきました。

ありがとうございます。

福島さんの講演は以前も聞いたことがありますが、やはり素晴らしいです。

講演に笑いあり、涙あり、あっという間の90分でした。

あらゆる手段を講じたのだが、成功しなかった・・・

よく聞く言葉です。

ただ、本当でしょうか?

あらゆる手段という程はやっていない。

あらゆる手段というのは、真剣に考えると無限の手段があるのではないか?

その中でいくつの手段を講じたのか?

本気であらゆる手段を講じようと思っても、そんなことはできないのではないか?

あらゆる手段を講じることが完了する前に、成功してしまいます。

面白い仕事も、つまらない仕事も無い、あるのは仕事をつまらないと思う考え方だけだ。

その仕事を成功することで、仕事を成し遂げるだけで、どれだけの人が笑顔になるのか?

それを考えると仕事を成し遂げることにワクワク感を感じますし、真剣にも取り組みます。

リスクにも慎重になり、自分だけの考え方だけでなく、周囲の意見なども聞き始めます。

絶対に成功させたい

この気持ちが、最高の仕事を創りだします。

営業担当者は、お客さまに提案をしたのだが反応が悪かったと言う。ただ、何度くらい真剣に提案をしたのか?普通の営業担当者は2~3度の提案活動で勝手にあきらめる。100回提案しても提案が通らなかったという話は聞いたことがない。営業担当者などは本気でその企画を通したいと思っていなく、勝手に諦めているだけじゃないか?

はい、その通りです。

考え方を変えるということは、気づくということで、自分の考え方がいかに凝り固まっているかということを気づくだけで、簡単に生き方、考え方を変えることができる。

ただ、わかっていても、人生をつまらないものにしてしまう考え方が自分にはある、ということを悲しいですが、認めないと何も変わりません。

自分の生まれた環境、自分の育った環境、自分の心を作ってきた環境を嘆いていても何も始まりません。

どんなに小さな仕事でも、その仕事に関係する人たちが喜んでくれるように最善の努力をする。

自分だけが一番になろうと思うから空回りをする。自分が所属している組織、会社をNO.1にしようと思えば、もっと沢山の人がHAPPYになれる。組織や会社からは最大限の協力をしてもらいたいと考えている、ただ、自分が所属しているその組織や会社を本気で世界一にしようと思えていない、ちょっとだけずるい自分がいる。

転職を前提で会社に入社している若者がいる。

将来は起業しようとして会社に入っている若者がいる。

いずれも、転職すれば活躍できる、社長になれば頑張れると、今、頑張ることから逃げている。

目標は転職することでも、社長になることでもない。

これはあくまでも手段であって、何を成し遂げるのか?というのは別モノである。

目の前で起こっている事象を前向きに受け止めることができれば、最悪の事態も最高の気づきに変わってしまう。

自己原因で考える思考を持つ。

失敗したことや、うまくいかないことを他人が原因ということで考えてしまうと、その原因は永遠に解決することできない。

自分が原因と考えると自分の中で解決できる。

目標と手段の関係性でも、自分が達成したい目標は変えてはいけない、達成をあきらめてはいけない。

ただ、手段はいつでも変えていい。

当社の社員も日々の仕事で一喜一憂しています。

ただ、その仕事に本気で取り組んで、その仕事を成し遂げることで、その仕事に関わる人たちが本当に喜んでくれるということを望んで真剣に仕事をしたのであれば、結果はどうであれ気づきは多いと思っています。

真剣にやらない仕事は、不満や不安を呼び起こします。

ただ、それは真剣にやらなかった自分の責任ではないか?

今日の福島さんの講演では、更にいろいろと教えていただきました。

ありがとうございます。

2008年04月24日

人が見ていないところでも努力する

人材の採用というのは非常に難しいものです。

その人材が2年後、3年後にどのような人材になってくれるのかということを考えて採用して投資(教育)しないといけません。

投資をどのようにして回収するかということを考えると、その人材が会社を辞めてもらっては困ります。

組織として成果物の品質を一定に保つためには、組織としての品質管理を徹底するということもありますが、採用の視点で人材の資質に目を向けると、見ていないところでも手を抜かないで仕事をする人材か、いつも見ていないといけない人材かということを見定める必要があると思っています。

人生・仕事での成果 = 能力 × 熱意 × 考え方

と以前も投稿しましたが、リーダーとしてメンバーと一緒に仕事をして組織としての成果を最大化するには、メンバーの能力は伸ばすための教育(OST)をしてやればいいですし、熱意は継続できるようにフォロワーシップ(コーチング)を考えることも必要です。

ただ、考え方というのは一朝一夕では直せないというのが私の感覚です。考え方というのは、その人の育ってきた環境が作ったものですから「考え方と矯正する」にも時間がかかってしまいます。

人材を採用する場合には、採用面接官は能力などはエントリーシートとSPIなどの試験である程度はわかります。熱意は、一次的ですが面接などで行うことで見えてきます。ただ、考え方は一緒に仕事をしていても時間をかけないとわからないところがあります。

私が出張で会社を不在にしていることが多いのですが、当社の社員は私が不在にしていても自分たちがやらないといけないことを理解して自分を律して動いてくれます。会社に新しく入った社員には早朝の掃除を義務付けています。誰も見ていない間に掃除をするというのは手を抜きやすい環境ではあります。その時に手を抜くのか、逆に真剣にやって周囲から認められるまで徹底的にこだわってやっているのかということで、その人材の資質が見えてきます。

また、弊社では、社内でコーヒーカップなどが放置されていたら、誰ということもなく自然に引いて洗い場に持って行って洗ってくれています。そして、その人に対して皆が「ありがとうございます」という言葉をかけています。自分ができること、自分が気づいたことを、まずはやるということが徹底されていることを嬉しく思っています。自分で動く、そして周囲は動いてもらったことに感謝する。なんでもないようなことに見えますが、そのようなことの繰り返しが組織の力を醸成していくのではないかと思います。

最近の若い人たちも完全に二極化しており、要領よく人が見ているところでのポーズがうまい人間と、根から自分と周囲の成長を願って人が見ていないところでも努力している人間がいます。当然、前者の若者が多くなってきています。

学生NPO「九州学生ネットワークWAN」を支援していますが、この学生団体の中でも二極化が見られますが、総じて後者が多いように感じます。自分がどのように見られているのか?ということを意識できればいいのですが、人はなかなか自分がどのように見られているのかということが理解できません。

だから、リーダーは仕事の中からメンバーを評価をして、なぜそのような評価になったのかということを伝えて、メンバーの仕事に対しての取り組み姿勢を理解させないといけません。能力でも熱意でもなく、仕事に対しての姿勢を評価するということで仕事に対しての「考え方」に向き合ってもらう必要があります。ポーズではなく心から仕事を通じて価値を提供しようと思ってもらわないと組織の中では機能しません。

ポーズだけで仕事をこなしている人材は、すべてを教えてやらないと仕事をできるようになりません。

心から仕事を通じて周囲に価値を提供しようと思っている人材は、自分で考えさせる機会を与えることで伸びていきます。

1.自律

2.創造

3.革新

先日、某企業で新入社員研修を行ったときに朝礼で新入社員がこの社訓を読みあげていました。非常に重要な社訓ではないかと思います。

この言葉は立場によって解釈も変わってきますが、新入社員の場合には、

【自律】

周囲が見ていなくても自分を律してきちんとした仕事を行うということができないとリーダーは仕事を任せることもできません。

【創造】

仕事というのは問題を課題に置き換えて前に進んでいかないと足を止めるということは後退を意味します。仕事でのキャリアパスは自分で創造していくものです。また、市場に提供していく価値も自分たちで創造しないとすぐに陳腐化してしまいます。

【革新】

自分を変えるということは難しいですが自分でしか自分は変えれないので、学生だった自分に決別して社会人として別人格になってもらう必要があります。学生までは自分主体、社会人は周囲主体で価値を考えるということになります。

親元離れてホームシックになりはじめている新入社員もいるようです。

先日はホームシックにならないアドバイスをしました。

「目先のことばかり見ているので環境の違いが気になってしまう。自分の将来を見定めて日々の自分の成長にワクワクしているとホームシックという過去を見るようなことはなくなる。自分の部屋に帰ってさみしいと思うのであれば、その時間に必死に勉強しなさい。それが甘ったれた学生気分を払拭することになる」

アドバイスになっていたかはわかりません。(笑)

後ろを振り返って過去を懐かしむ人生を生きるのか、先を見定めて自分の将来を楽しむ人生を生きるのか

自分の力をセーブして生きるのか、自分の力を出し切るのか

自分の力を出し切ることができる人間だけが、成果を出すことができるのではないかと思います。

自分の可能性を最大限にするためには、自分の潜在的な能力まで引き出すしかありません。

我々は、どれだけ社員を信用することができるかということを問われています。

社員が部下が、どれだけ力を出し切れる環境を提供してあげれるのか?

ということを常に考えておかないといけません。

ただ、社員や部下が与えられた環境で自分の力を最大限に発揮する覚悟があるということが前提になります。

その人材が2年後、3年後にどのような人材になってくれるのかということを考えて採用して投資(教育)しないといけません。

投資をどのようにして回収するかということを考えると、その人材が会社を辞めてもらっては困ります。

組織として成果物の品質を一定に保つためには、組織としての品質管理を徹底するということもありますが、採用の視点で人材の資質に目を向けると、見ていないところでも手を抜かないで仕事をする人材か、いつも見ていないといけない人材かということを見定める必要があると思っています。

人生・仕事での成果 = 能力 × 熱意 × 考え方

と以前も投稿しましたが、リーダーとしてメンバーと一緒に仕事をして組織としての成果を最大化するには、メンバーの能力は伸ばすための教育(OST)をしてやればいいですし、熱意は継続できるようにフォロワーシップ(コーチング)を考えることも必要です。

ただ、考え方というのは一朝一夕では直せないというのが私の感覚です。考え方というのは、その人の育ってきた環境が作ったものですから「考え方と矯正する」にも時間がかかってしまいます。

人材を採用する場合には、採用面接官は能力などはエントリーシートとSPIなどの試験である程度はわかります。熱意は、一次的ですが面接などで行うことで見えてきます。ただ、考え方は一緒に仕事をしていても時間をかけないとわからないところがあります。

私が出張で会社を不在にしていることが多いのですが、当社の社員は私が不在にしていても自分たちがやらないといけないことを理解して自分を律して動いてくれます。会社に新しく入った社員には早朝の掃除を義務付けています。誰も見ていない間に掃除をするというのは手を抜きやすい環境ではあります。その時に手を抜くのか、逆に真剣にやって周囲から認められるまで徹底的にこだわってやっているのかということで、その人材の資質が見えてきます。

また、弊社では、社内でコーヒーカップなどが放置されていたら、誰ということもなく自然に引いて洗い場に持って行って洗ってくれています。そして、その人に対して皆が「ありがとうございます」という言葉をかけています。自分ができること、自分が気づいたことを、まずはやるということが徹底されていることを嬉しく思っています。自分で動く、そして周囲は動いてもらったことに感謝する。なんでもないようなことに見えますが、そのようなことの繰り返しが組織の力を醸成していくのではないかと思います。

最近の若い人たちも完全に二極化しており、要領よく人が見ているところでのポーズがうまい人間と、根から自分と周囲の成長を願って人が見ていないところでも努力している人間がいます。当然、前者の若者が多くなってきています。

学生NPO「九州学生ネットワークWAN」を支援していますが、この学生団体の中でも二極化が見られますが、総じて後者が多いように感じます。自分がどのように見られているのか?ということを意識できればいいのですが、人はなかなか自分がどのように見られているのかということが理解できません。

だから、リーダーは仕事の中からメンバーを評価をして、なぜそのような評価になったのかということを伝えて、メンバーの仕事に対しての取り組み姿勢を理解させないといけません。能力でも熱意でもなく、仕事に対しての姿勢を評価するということで仕事に対しての「考え方」に向き合ってもらう必要があります。ポーズではなく心から仕事を通じて価値を提供しようと思ってもらわないと組織の中では機能しません。

ポーズだけで仕事をこなしている人材は、すべてを教えてやらないと仕事をできるようになりません。

心から仕事を通じて周囲に価値を提供しようと思っている人材は、自分で考えさせる機会を与えることで伸びていきます。

1.自律

2.創造

3.革新

先日、某企業で新入社員研修を行ったときに朝礼で新入社員がこの社訓を読みあげていました。非常に重要な社訓ではないかと思います。

この言葉は立場によって解釈も変わってきますが、新入社員の場合には、

【自律】

周囲が見ていなくても自分を律してきちんとした仕事を行うということができないとリーダーは仕事を任せることもできません。

【創造】

仕事というのは問題を課題に置き換えて前に進んでいかないと足を止めるということは後退を意味します。仕事でのキャリアパスは自分で創造していくものです。また、市場に提供していく価値も自分たちで創造しないとすぐに陳腐化してしまいます。

【革新】

自分を変えるということは難しいですが自分でしか自分は変えれないので、学生だった自分に決別して社会人として別人格になってもらう必要があります。学生までは自分主体、社会人は周囲主体で価値を考えるということになります。

親元離れてホームシックになりはじめている新入社員もいるようです。

先日はホームシックにならないアドバイスをしました。

「目先のことばかり見ているので環境の違いが気になってしまう。自分の将来を見定めて日々の自分の成長にワクワクしているとホームシックという過去を見るようなことはなくなる。自分の部屋に帰ってさみしいと思うのであれば、その時間に必死に勉強しなさい。それが甘ったれた学生気分を払拭することになる」

アドバイスになっていたかはわかりません。(笑)

後ろを振り返って過去を懐かしむ人生を生きるのか、先を見定めて自分の将来を楽しむ人生を生きるのか

自分の力をセーブして生きるのか、自分の力を出し切るのか

自分の力を出し切ることができる人間だけが、成果を出すことができるのではないかと思います。

自分の可能性を最大限にするためには、自分の潜在的な能力まで引き出すしかありません。

我々は、どれだけ社員を信用することができるかということを問われています。

社員が部下が、どれだけ力を出し切れる環境を提供してあげれるのか?

ということを常に考えておかないといけません。

ただ、社員や部下が与えられた環境で自分の力を最大限に発揮する覚悟があるということが前提になります。

2008年04月23日

IT化が進んできた地方都市

昨日は山梨の甲府に出張して企業経営者向けのIT活用に関する講演をしてきました。

受講者の方々も非常に熱心に講演をお聞きいただきまして充実した1日になりました。

私は、地方都市、中小・中堅企業の活性化無くして日本の再生は無いと考えていますので、地方都市の強み、中小・中堅企業の強みを引き出す情報化支援ができないかと思い、このような講演も熱が入ってしまいます。

地方の自治体自体の情報化、地方都市からの情報発信などの支援も行っている中で、最近では佐賀県が非常に熱くなってきているように感じます。

佐賀県の最高情報統括監の川島CIOのインタビューが「さが経革広場」に掲載されました。

佐賀県最高情報統括監の川島さんのインタビュー

情報化の効果というのは即座に表面には出てこないので、なかなかわかりにくい部分もありますが、意識が高い地方都市は確実に変わりつつあります。

変わるのを支援することも考えていますが、変わった地方都市を継続して支援していくことも考えています。

地方都市の情報化ポータルサイトが、地方活性化を継続的に支援するためのスポンサー獲得サイトとして自立していってもらえればと思っています。

受講者の方々も非常に熱心に講演をお聞きいただきまして充実した1日になりました。

私は、地方都市、中小・中堅企業の活性化無くして日本の再生は無いと考えていますので、地方都市の強み、中小・中堅企業の強みを引き出す情報化支援ができないかと思い、このような講演も熱が入ってしまいます。

地方の自治体自体の情報化、地方都市からの情報発信などの支援も行っている中で、最近では佐賀県が非常に熱くなってきているように感じます。

佐賀県の最高情報統括監の川島CIOのインタビューが「さが経革広場」に掲載されました。

佐賀県最高情報統括監の川島さんのインタビュー

情報化の効果というのは即座に表面には出てこないので、なかなかわかりにくい部分もありますが、意識が高い地方都市は確実に変わりつつあります。

変わるのを支援することも考えていますが、変わった地方都市を継続して支援していくことも考えています。

地方都市の情報化ポータルサイトが、地方活性化を継続的に支援するためのスポンサー獲得サイトとして自立していってもらえればと思っています。

2008年04月22日

情報化投資回収の考え方

弊社は、企業の人材育成、組織改善などのご支援を、情報活用という部分を核として行っています。

お客さまから、いただくご質問としては、

人材育成などの研修事業がメインなのか?

組織改善、セキュリティ体制確立などのコンサルティング事業がメインなのか?

IT関連サービスなどのシステム、Web開発事業がメインなのか?

などが多いのですが、その回答としては、それらすべてを融合したサービスの提供を行っていますということになります。

大塚商会さんが新しいサービスを中小企業向けに出されるようです。

IT関連企業がこの流れになるのは私は必然ではないかと思います。

私が知っているだけでもいくつかの会社は同様のサービスを提供していますし、弊社にも協業の依頼が入っています。

弊社でも次世代ビジネスパーソンのためのビジネススクールを展開していますが、このビジネススクールも核の部分は情報を活用して成果を出すためのスキルを学ぶということになります。

統計は情報分析の基本ですし、コミュニケーションも情報交換です。ロジカルシンキングは情報編集技術を学ぶことであり、ファイナンスなどの財務分析も情報分析になります。

弊社の社員も、これらのビジネススクールの事務局として講座を受講して情報感度が上がったと思いますし、情報を分析してスピード感を持って動くということの意味を理解してきています。中小企業にとってスピードは決定的な他社との差別化要因になりますし、そのスピードと正確な判断を同時に実現するためにはタイムリーな情報を持つことが必須になります。

ビジネスプロセスをマネジメントする中での情報分析データ活用について

企業経営において、リアルタイムに社内外の情報を手に入れてタイムリーな経営判断を行うのは経営者の理想ですし、社員も自分の判断で行動を求められますので、その場合にも行動指針となる情報は必要となります。情報化投資は、社員の行動のスピードアップと正確性を求めるための投資とも言えます。投資の効果は、社員が動いて出してくれます。

ビジネスで必要となる情報を必要とする社員にネットワークを介して渡すのがITですし、その渡された情報の意味を理解して即座に動くことが社員の義務ですし、それが企業の競争力強化につながります。そのためには、すべての社員が情報を見て行動するという習慣をつけるための企業ポータルサイトも必要になります。

情報共有で実現する組織改善についての考え方

ただ、今までそのような形で情報を見て行動するという習慣が無い人たちには、情報を収集する、分析する、編集する、発信する、それから行動するということを学んでもらう必要があります。ですから、地方都市や中小・中堅企業でもビジネススクールの必要性が高まっています。

知識が無いと目の前のツールから生み出された情報の意味を知ることもできませんので、行動にはつながりません。

情報化投資の効果を求めるのであれば、やはり人材への教育投資を並行して行わないといけません。

私はグループウェアというツールは、人材育成におけるダイナミックサブテキストと思っています。

いつでも最新の情報を表示してくれて、その表示された情報をもとに上司が部下の指導をすることができます。

そういう意味では、グループウェアは企業内研修のポータルサイトとなりますし、その中にあるドキュメントがe-Learningの教材になります。

このような考え方で社内OJTを推進する企業が増えています。

メンターの役割や上司の役割を認識して、納得性の高い教材で社員育成を行うことを、弊社でもおすすめしています。

人材育成のための情報化投資、これは、最近の私の講演などでメインになっているテーマです。

お客さまから、いただくご質問としては、

人材育成などの研修事業がメインなのか?

組織改善、セキュリティ体制確立などのコンサルティング事業がメインなのか?

IT関連サービスなどのシステム、Web開発事業がメインなのか?

などが多いのですが、その回答としては、それらすべてを融合したサービスの提供を行っていますということになります。

大塚商会さんが新しいサービスを中小企業向けに出されるようです。

IT関連企業がこの流れになるのは私は必然ではないかと思います。

私が知っているだけでもいくつかの会社は同様のサービスを提供していますし、弊社にも協業の依頼が入っています。

弊社でも次世代ビジネスパーソンのためのビジネススクールを展開していますが、このビジネススクールも核の部分は情報を活用して成果を出すためのスキルを学ぶということになります。

統計は情報分析の基本ですし、コミュニケーションも情報交換です。ロジカルシンキングは情報編集技術を学ぶことであり、ファイナンスなどの財務分析も情報分析になります。

弊社の社員も、これらのビジネススクールの事務局として講座を受講して情報感度が上がったと思いますし、情報を分析してスピード感を持って動くということの意味を理解してきています。中小企業にとってスピードは決定的な他社との差別化要因になりますし、そのスピードと正確な判断を同時に実現するためにはタイムリーな情報を持つことが必須になります。

ビジネスプロセスをマネジメントする中での情報分析データ活用について

企業経営において、リアルタイムに社内外の情報を手に入れてタイムリーな経営判断を行うのは経営者の理想ですし、社員も自分の判断で行動を求められますので、その場合にも行動指針となる情報は必要となります。情報化投資は、社員の行動のスピードアップと正確性を求めるための投資とも言えます。投資の効果は、社員が動いて出してくれます。

ビジネスで必要となる情報を必要とする社員にネットワークを介して渡すのがITですし、その渡された情報の意味を理解して即座に動くことが社員の義務ですし、それが企業の競争力強化につながります。そのためには、すべての社員が情報を見て行動するという習慣をつけるための企業ポータルサイトも必要になります。

情報共有で実現する組織改善についての考え方

ただ、今までそのような形で情報を見て行動するという習慣が無い人たちには、情報を収集する、分析する、編集する、発信する、それから行動するということを学んでもらう必要があります。ですから、地方都市や中小・中堅企業でもビジネススクールの必要性が高まっています。

知識が無いと目の前のツールから生み出された情報の意味を知ることもできませんので、行動にはつながりません。

情報化投資の効果を求めるのであれば、やはり人材への教育投資を並行して行わないといけません。

私はグループウェアというツールは、人材育成におけるダイナミックサブテキストと思っています。

いつでも最新の情報を表示してくれて、その表示された情報をもとに上司が部下の指導をすることができます。

そういう意味では、グループウェアは企業内研修のポータルサイトとなりますし、その中にあるドキュメントがe-Learningの教材になります。

このような考え方で社内OJTを推進する企業が増えています。

メンターの役割や上司の役割を認識して、納得性の高い教材で社員育成を行うことを、弊社でもおすすめしています。

人材育成のための情報化投資、これは、最近の私の講演などでメインになっているテーマです。

2008年04月21日

フォロワーシップの正しいサイクル

先月から新入社員研修などを行っていて複雑な思いになることがあります。

本当に、この子たちは社会人として一人前になれるのか?

という疑念がどうしても払拭できないことが多々あるからです。

まず、

その新入社員の気持ちとして、社会や会社、お客さまの役に立ちたいと心から思っているのか?

その新入社員が配属になる部署の上司やメンバーは、彼らを育てるということを真剣に考えているのか?

上は本人の問題で新入社員研修の中でも何とかなる部分でもあります。

仕事を通じて社会との関係性を持って、最終的には社会に価値を提供することで自分の人生を充実させるということを、弊社では新入社員個々に理解してもらうために研修期間のポイント、ポイントで押さえていくことを実践しています。

これを継続して意識させないと最終的には自分の会社を好きになることができません。

ただ、研修が終わってしまうと、後は現場での指導になります。

本当に現場の先輩たちは、

仕事を通じて社会に価値を提供するということを意識した仕事を行っているのか?

自分の人生の大部分の時間を提供している会社のことを本気で好きなのか?

仕事をやっている現場が、最終的に自分たちは何のために仕事をしているのかということを、きちんと新入社員に説明できないとすれば、たぶん、言われたことだけをやる社員、言われたこともやらない社員の多さに、その組織は悩んでいるのではないかと思います。

そのような状況で、次世代人材の育成などできるのだろうか?

という疑念が払拭できません。

最近では、弊社にも新入社員研修とセットになって、職場の上司研修や先輩研修などの依頼が増えてきているので、現場が混乱しているのではないかと感じています。

メンター研修などは外部から講師を招聘して行わないと効果は期待できないので、弊社も力を入れることにしています。

逆に、中長期的に新入社員を育成する意義を組織として共有して、フォロワーシップということを意識して指導している組織を見ると非常に魅力的に感じます。

就職活動している学生から、自分が働く会社をどのように選定すべきかということを聞かれた場合、組織としての人材マネジメントの中でのフォロワーシップを意識している会社を選ぶように指導しています。

先輩がフォロワーシップを意識した指導をしている組織で育った新入社員は、自分たちで仕事ができるようになった時に自分たちを指導してくてた先輩をきちんとフォローしてくれるようになります。

そのフォロワーシップの正しいサイクルが組織を強くしていくのではないかと思います。

本当に、この子たちは社会人として一人前になれるのか?

という疑念がどうしても払拭できないことが多々あるからです。

まず、

その新入社員の気持ちとして、社会や会社、お客さまの役に立ちたいと心から思っているのか?

その新入社員が配属になる部署の上司やメンバーは、彼らを育てるということを真剣に考えているのか?

上は本人の問題で新入社員研修の中でも何とかなる部分でもあります。

仕事を通じて社会との関係性を持って、最終的には社会に価値を提供することで自分の人生を充実させるということを、弊社では新入社員個々に理解してもらうために研修期間のポイント、ポイントで押さえていくことを実践しています。

これを継続して意識させないと最終的には自分の会社を好きになることができません。

ただ、研修が終わってしまうと、後は現場での指導になります。

本当に現場の先輩たちは、

仕事を通じて社会に価値を提供するということを意識した仕事を行っているのか?

自分の人生の大部分の時間を提供している会社のことを本気で好きなのか?

仕事をやっている現場が、最終的に自分たちは何のために仕事をしているのかということを、きちんと新入社員に説明できないとすれば、たぶん、言われたことだけをやる社員、言われたこともやらない社員の多さに、その組織は悩んでいるのではないかと思います。

そのような状況で、次世代人材の育成などできるのだろうか?

という疑念が払拭できません。

最近では、弊社にも新入社員研修とセットになって、職場の上司研修や先輩研修などの依頼が増えてきているので、現場が混乱しているのではないかと感じています。

メンター研修などは外部から講師を招聘して行わないと効果は期待できないので、弊社も力を入れることにしています。

逆に、中長期的に新入社員を育成する意義を組織として共有して、フォロワーシップということを意識して指導している組織を見ると非常に魅力的に感じます。

就職活動している学生から、自分が働く会社をどのように選定すべきかということを聞かれた場合、組織としての人材マネジメントの中でのフォロワーシップを意識している会社を選ぶように指導しています。

先輩がフォロワーシップを意識した指導をしている組織で育った新入社員は、自分たちで仕事ができるようになった時に自分たちを指導してくてた先輩をきちんとフォローしてくれるようになります。

そのフォロワーシップの正しいサイクルが組織を強くしていくのではないかと思います。

2008年04月20日

アイデアを実行に移し、トレンドという形で成功に導く

昨日は、際コーポレーション株式会社の中島社長の講演をお聞きしました。

懇親会の時に中島社長とお話をしましたが、私が福岡を本社としてビジネスを行っているという話をしたら興味を持ってもらったようで、自分は福岡県田川出身だとおっしゃっていました。

私が社会人になった年である1990年に際コーポレーション株式会社を設立して、翌年に米軍の基地の街である福生に『韮菜万頭』をオープンされています。その後に、全国的にも有名になった『紅虎餃子房』、『万豚記』『胡同マンダリン』などの人気店を次々と出店してこられています。

昨日の講演では、飲食関連での起業についてのアドバイスだけでなく、モノの見方、モノの考え方までシンプルに語っていただけました。

最近では、

2003年には野趣溢れる野膳懐石が味わえる『草門去来荘』、

2005年には京都に『柚子屋旅館』を誕生させ、和の分野に本格的に進出。

一方で、インテリアや衣料品の店舗開発も積極的に進め、グループ店舗328店、直営飲食262店を展開中。

市街地活性化や旅館など多方面でのコンサルティングも行う。

とプロフィールにありますが、地方都市の活性化まで行われているようです。

講演の中で、

「どこにもないものをやるのではなく、どこにでもあるものを使ってトレンドを創る」

「その地域に、お店に、誰をつれてきて、何をするのかをイメージするのが重要」

「飲食もファッションも一緒で、ライススタイルを提案することでキャラがたつ」

「うんと専門的にするよりも、ちょっと専門的くらいの方がクチコミが広がる」

「立地が悪いところでファーストフードみたいなことをしても意味がない」

「名前は重要、名前でお客さまはイメージを確立する、あとはお店が名前負けしないように頑張る」

「人がかっこいいというものを追い求めるのは、かっこわるい」

「嗜好性があるモノのトレンドには飽きがあるが、循環性もある」

「ターゲットを絞ったコンセプトを作ることでイメージができる」

「飲食の世界で地方都市進出は難しい、東京から進出するときに地元のモノを使っても地元のヒトに支持されない」

「地方都市は外部からの進出者を遮断することで、地元の結束を作っている」

「世の中ではメタボ対策と言われないがも、食のトレンドはメガになっている、それが人間の面白い所」

「カネを儲けたいと思うのであれば、カネが儲かる商売を選択しないと難しい」

「不思議なことにカネを稼ぎたいと口で言いながらも、カネが儲からないビジネスでジタバタしている人が多い」

などの言葉が非常に印象的でした。

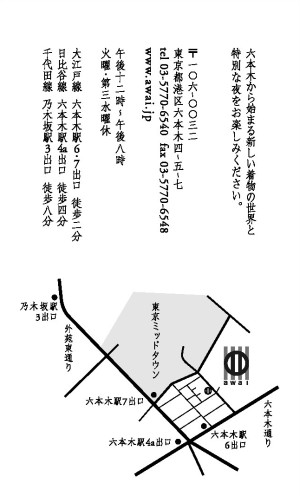

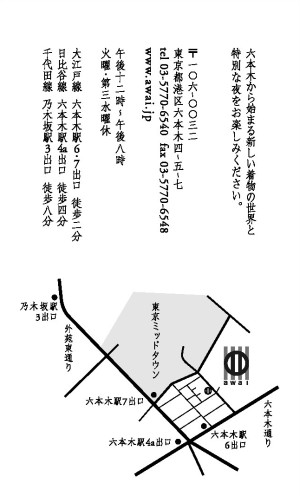

さて、今日はというと博多織の岡野さんが六本木に出店されたawaiに行ってきました。

日本を代表する建築家でありプロデューサーの吉柳満氏が、店舗デザインを担当されています。

六本木経済新聞にも記事が掲載されています。

今日は、ちょうど吉柳氏も来店されており、少しお話をしました。

awaiの店舗デザインも素晴らしく、着物という日本古来からの伝統工芸の魅力を引き出す斬新なデザインを見に行くだけでも価値がある店舗と思います。

岡野さんは、もともと着物のメーカーですから、自分たちで商品開発ができるという強みがあります。

直営店舗を持たれることで、お客さまのニーズなども反映した商品開発ができるようになってきています。

モノづくりへの回帰ということで言うと、梅田望夫さんの話などにはいつもモノを作るエンジニアが未来を作る的な話が多いのですが、日本はやはりモノづくりで世界的な競争を勝ち抜いてきた国なので、伝統工芸などのモノづくりの歴史が途絶えることがないように我々が伝統を支えていくことも重要なのではないかと思います。

awaiで着物などの展示を見ていたら、お客さんで来ていたawaiの隣にあるアトリエGALLERIA645の西城さんともお知り合いになりました。

西城さんは、有田・伊万里焼を六本木の店舗とネットなどでも販売されています。

また、有田と東京を行き来して伝統工芸の良さを東京というマーケットに伝導している方でもあります。

私もお話をしていて非常に勉強になりました。

伝統産業の復興のためには、様々な壁があるように感じます。

我々がコンサルティングなどで話をするようなことはメーカーさんも知識としてはご存知です。

ただ、その知識がなぜ行動につながらないか?

というと、商社・販社の方々とのしがらみもあると思いますが、もうひとつは成功のイメージを持つことができていないということがあるのではないかと考えています。

知識として情報を提供するだけでなく、イメージとしてプロセスを示さないと行動にはつながりません。

伝統産業が変わるというプロセスは、まだまだ産地では共有されていませんし、そのイメージを全国の産地で共有するためにはネットの利用は不可欠になります。そこらへんのサポートをサイバー大学の世界遺産学部などではできるのではないかと思います。

現在の伝統産業が抱える問題を具体的にどのような形で課題設定して解決していくべきか?

ということは、博多織の岡野さんが体現してくれているような気もします。

現状を打破するモデルとして彼らが成功するように消費者である我々がそれを支えるということが、日本の将来を支えるということになるのではないかと思います。

懇親会の時に中島社長とお話をしましたが、私が福岡を本社としてビジネスを行っているという話をしたら興味を持ってもらったようで、自分は福岡県田川出身だとおっしゃっていました。

私が社会人になった年である1990年に際コーポレーション株式会社を設立して、翌年に米軍の基地の街である福生に『韮菜万頭』をオープンされています。その後に、全国的にも有名になった『紅虎餃子房』、『万豚記』『胡同マンダリン』などの人気店を次々と出店してこられています。

昨日の講演では、飲食関連での起業についてのアドバイスだけでなく、モノの見方、モノの考え方までシンプルに語っていただけました。

最近では、

2003年には野趣溢れる野膳懐石が味わえる『草門去来荘』、

2005年には京都に『柚子屋旅館』を誕生させ、和の分野に本格的に進出。

一方で、インテリアや衣料品の店舗開発も積極的に進め、グループ店舗328店、直営飲食262店を展開中。

市街地活性化や旅館など多方面でのコンサルティングも行う。

とプロフィールにありますが、地方都市の活性化まで行われているようです。

講演の中で、

「どこにもないものをやるのではなく、どこにでもあるものを使ってトレンドを創る」

「その地域に、お店に、誰をつれてきて、何をするのかをイメージするのが重要」

「飲食もファッションも一緒で、ライススタイルを提案することでキャラがたつ」

「うんと専門的にするよりも、ちょっと専門的くらいの方がクチコミが広がる」

「立地が悪いところでファーストフードみたいなことをしても意味がない」

「名前は重要、名前でお客さまはイメージを確立する、あとはお店が名前負けしないように頑張る」

「人がかっこいいというものを追い求めるのは、かっこわるい」

「嗜好性があるモノのトレンドには飽きがあるが、循環性もある」

「ターゲットを絞ったコンセプトを作ることでイメージができる」

「飲食の世界で地方都市進出は難しい、東京から進出するときに地元のモノを使っても地元のヒトに支持されない」

「地方都市は外部からの進出者を遮断することで、地元の結束を作っている」

「世の中ではメタボ対策と言われないがも、食のトレンドはメガになっている、それが人間の面白い所」

「カネを儲けたいと思うのであれば、カネが儲かる商売を選択しないと難しい」

「不思議なことにカネを稼ぎたいと口で言いながらも、カネが儲からないビジネスでジタバタしている人が多い」

などの言葉が非常に印象的でした。

さて、今日はというと博多織の岡野さんが六本木に出店されたawaiに行ってきました。

日本を代表する建築家でありプロデューサーの吉柳満氏が、店舗デザインを担当されています。

六本木経済新聞にも記事が掲載されています。

今日は、ちょうど吉柳氏も来店されており、少しお話をしました。

awaiの店舗デザインも素晴らしく、着物という日本古来からの伝統工芸の魅力を引き出す斬新なデザインを見に行くだけでも価値がある店舗と思います。

岡野さんは、もともと着物のメーカーですから、自分たちで商品開発ができるという強みがあります。

直営店舗を持たれることで、お客さまのニーズなども反映した商品開発ができるようになってきています。

モノづくりへの回帰ということで言うと、梅田望夫さんの話などにはいつもモノを作るエンジニアが未来を作る的な話が多いのですが、日本はやはりモノづくりで世界的な競争を勝ち抜いてきた国なので、伝統工芸などのモノづくりの歴史が途絶えることがないように我々が伝統を支えていくことも重要なのではないかと思います。

awaiで着物などの展示を見ていたら、お客さんで来ていたawaiの隣にあるアトリエGALLERIA645の西城さんともお知り合いになりました。

西城さんは、有田・伊万里焼を六本木の店舗とネットなどでも販売されています。

また、有田と東京を行き来して伝統工芸の良さを東京というマーケットに伝導している方でもあります。

私もお話をしていて非常に勉強になりました。

伝統産業の復興のためには、様々な壁があるように感じます。

我々がコンサルティングなどで話をするようなことはメーカーさんも知識としてはご存知です。

ただ、その知識がなぜ行動につながらないか?

というと、商社・販社の方々とのしがらみもあると思いますが、もうひとつは成功のイメージを持つことができていないということがあるのではないかと考えています。

知識として情報を提供するだけでなく、イメージとしてプロセスを示さないと行動にはつながりません。

伝統産業が変わるというプロセスは、まだまだ産地では共有されていませんし、そのイメージを全国の産地で共有するためにはネットの利用は不可欠になります。そこらへんのサポートをサイバー大学の世界遺産学部などではできるのではないかと思います。

現在の伝統産業が抱える問題を具体的にどのような形で課題設定して解決していくべきか?

ということは、博多織の岡野さんが体現してくれているような気もします。

現状を打破するモデルとして彼らが成功するように消費者である我々がそれを支えるということが、日本の将来を支えるということになるのではないかと思います。

2008年04月19日

待望の受注

昨日から神戸に入って、新規ビジネスの打ち合わせなどを行っていました。

既存のビジネスをどのように変革して、新しいビジネスとして市場に認知してもらうか?

この課題に取り組もうとしています。

ビジネス環境は大きく変化している中で、ビジネスモデルが変わらないのは違和感がありますし、新しいビジネスを創造することで市場に対しては大きな価値を提供することができます。

4月中には新しいビジネスモデルを創造して、社員の皆にも方向性を示したいと思っています。

そんな中、非常にうれしい報告があがってきました。

弊社の営業のHくんが、私が難しいのでは?と思っていたお客さまから見事に注文をもらってきました。

弊社のサービスは、ほぼカスタマイズベースなので営業担当者の力でお客さまの潜在的なウォンツを引き出さないとなかなか注文をもらうことはできません。しかも、今回のお客さまは企業規模も大きいので簡単には注文をもらうことはできません。

また、私がトリガになって受注できるというのが今までのパターンでしたが、今回はHくんがお客さまといちから話をして、会社の仲間とコミュニケーションして弊社が提供できる最大の価値を考えて提案してくれていました。

仕事の醍醐味を感じる時は、難しいと考えていた壁を乗り越えたときの達成感を感じたときです。

「ご提案していた○○社より、本日、注文をいただきました!」をメッセンジャーで報告を受けたときに、

おもわず、「すげっ!」とキータッチしてしまいました。(笑)

弊社の社員がお客さまから認められるというのは非常に嬉しいものです。

弊社の社員は本当に一生懸命に仕事をしてくれています。

その影の努力がお客さまに認められると、本当に嬉しくなります。

4月に入って、企業の新入社員研修に並行して年間の人材育成計画立案、社員のキャリアパス形成などの人材育成コンサルティング、ビジネススクールのプランニング、新規サービスの企画、各種プロモーションサイトの運営、セキュリティや組織改善の各種コンサルティングなど、10人の社員の仕事量としては多すぎるのではないかと思うアイテム数になっています。

ただ、私の「仕事のアイテム数が増えても工夫すれば既存の仕事と並行して行える」「アイテム数が増えることで既存のビジネスとのシナジー効果が期待できる」という言葉を信じて頑張ってくれています。

そんな中での、貴重な商談での受注報告。

いい風が吹いてきたような気がします。

それから、先日、NECソフトの齋藤部長とナレッジマネジメントについて対談した際のページができたようです。

IT's VALWAY

人材育成と組織改善などのベースとなる情報共有という点を強調して、NECソフト様のソフトウェアの優位性などについても表現できたのではないかと思います。非常に楽しい対談でした。

「IT's VALWAY」とは、NECソフト様の取り組みの特集や最新事例を掲載しているITソリューション実践マガジンです。

冊子として全国のお客さまのもとに配布されているようです。

既存のビジネスをどのように変革して、新しいビジネスとして市場に認知してもらうか?

この課題に取り組もうとしています。

ビジネス環境は大きく変化している中で、ビジネスモデルが変わらないのは違和感がありますし、新しいビジネスを創造することで市場に対しては大きな価値を提供することができます。

4月中には新しいビジネスモデルを創造して、社員の皆にも方向性を示したいと思っています。

そんな中、非常にうれしい報告があがってきました。

弊社の営業のHくんが、私が難しいのでは?と思っていたお客さまから見事に注文をもらってきました。

弊社のサービスは、ほぼカスタマイズベースなので営業担当者の力でお客さまの潜在的なウォンツを引き出さないとなかなか注文をもらうことはできません。しかも、今回のお客さまは企業規模も大きいので簡単には注文をもらうことはできません。

また、私がトリガになって受注できるというのが今までのパターンでしたが、今回はHくんがお客さまといちから話をして、会社の仲間とコミュニケーションして弊社が提供できる最大の価値を考えて提案してくれていました。

仕事の醍醐味を感じる時は、難しいと考えていた壁を乗り越えたときの達成感を感じたときです。

「ご提案していた○○社より、本日、注文をいただきました!」をメッセンジャーで報告を受けたときに、

おもわず、「すげっ!」とキータッチしてしまいました。(笑)

弊社の社員がお客さまから認められるというのは非常に嬉しいものです。

弊社の社員は本当に一生懸命に仕事をしてくれています。

その影の努力がお客さまに認められると、本当に嬉しくなります。

4月に入って、企業の新入社員研修に並行して年間の人材育成計画立案、社員のキャリアパス形成などの人材育成コンサルティング、ビジネススクールのプランニング、新規サービスの企画、各種プロモーションサイトの運営、セキュリティや組織改善の各種コンサルティングなど、10人の社員の仕事量としては多すぎるのではないかと思うアイテム数になっています。

ただ、私の「仕事のアイテム数が増えても工夫すれば既存の仕事と並行して行える」「アイテム数が増えることで既存のビジネスとのシナジー効果が期待できる」という言葉を信じて頑張ってくれています。

そんな中での、貴重な商談での受注報告。

いい風が吹いてきたような気がします。

それから、先日、NECソフトの齋藤部長とナレッジマネジメントについて対談した際のページができたようです。

IT's VALWAY

人材育成と組織改善などのベースとなる情報共有という点を強調して、NECソフト様のソフトウェアの優位性などについても表現できたのではないかと思います。非常に楽しい対談でした。

「IT's VALWAY」とは、NECソフト様の取り組みの特集や最新事例を掲載しているITソリューション実践マガジンです。

冊子として全国のお客さまのもとに配布されているようです。

2008年04月18日

伝統の中に技術あり

昨日は、お昼に新聞社の方々とお打合せを兼ねたランチをしました。

九州の街づくりや観光客誘致の取り組みに加速をつけるための仕組みを作ることができればと、いろいろと考えています。

午後は佐賀県庁に行って「さが経革広場」の推進協議会のキックオフMTGでした。

県内の関係各所の皆さんに集まってもらって、佐賀からの情報発信についての考え方などについていろいろとディスカッションしてもらいました。こちらも非常に前向きな担当者の方が多く面白い展開になりそうです。

その会議が終了して、佐賀県の川島CIOのインタビュー映像を収録して、そのまま有田へ。

有田では窯元の映像撮影を行いました。

この窯元で作られている製品が、こちらです。

「匠の蔵」

伝統と細部までこだわった技術で作られています。

真ん中の焼酎グラスは、飲み口が広いので焼酎の切れがよくなり、口当たりもよくなります。また、口径が75度に傾斜しているので、焼酎の気化が早く香りも楽しめますし、舌ざわりもまろやかになります。(焼酎のお湯割りは香りを楽しむためにお湯を先に注ぐと知っているのは九州人だけなのでしょうか?)それからグラスの底部には突起がありますので、焼酎や水を注いだときの対流がよくなりマドラーでまぜる必要がありません。グラスのサイドは竹の節のような形状になっていますのでロックや水割りなどで結露してもすべりません。高台は高床なのでお湯割りや水割り、ロックなどの温冷に対しての保温性が高まっています。

どうでしょうか?

伝統だけではなく、焼酎好きの私などがみると絶対に欲しくなる一品です。

それから、その隣にある新製品のプレミアムビールグラス。これから欲しくなる一品です。

市販のビールでも美味しく飲めるグラスというのがキャッチフレーズです。

市販のビール(特に缶ビール)は炭酸が多く、缶からそのまま飲むと炭酸とビールの対流がおこらずにビール本来のマイルドな味を楽しめないということで、このビールグラスはマイルドな泡立ちが立つような工夫がされています。

飲み口はシャープな仕上げで、口径と高さの比は1:2の最高のバランス、グラス内側は20度の傾斜で泡持ちが最高でビール本来の旨みが保持され、内側底部の丸みも含めてグラスの形状曲線は対流作用が期待でき普通についでもクリーミーな最高の泡になります。また、グラスのサイドには焼酎グラスと同じように竹の節がついて結露によるすべりがないように工夫されています。安定感抜群の一品です。

昨日は、この焼酎グラスをキープしている行きつけのお鮨屋さんで夕食でした。

あたらしく手に入れたプレミアムビアグラスでビールを飲んで、その後は種子島の芋焼酎で最高の食事を楽しみました。

写真に写っているのは北海道から取り寄せられた明太子を軽く炙ってもらっている一品です。

ごちそうさまでした。

九州の街づくりや観光客誘致の取り組みに加速をつけるための仕組みを作ることができればと、いろいろと考えています。

午後は佐賀県庁に行って「さが経革広場」の推進協議会のキックオフMTGでした。

県内の関係各所の皆さんに集まってもらって、佐賀からの情報発信についての考え方などについていろいろとディスカッションしてもらいました。こちらも非常に前向きな担当者の方が多く面白い展開になりそうです。

その会議が終了して、佐賀県の川島CIOのインタビュー映像を収録して、そのまま有田へ。

有田では窯元の映像撮影を行いました。

この窯元で作られている製品が、こちらです。

「匠の蔵」

伝統と細部までこだわった技術で作られています。

真ん中の焼酎グラスは、飲み口が広いので焼酎の切れがよくなり、口当たりもよくなります。また、口径が75度に傾斜しているので、焼酎の気化が早く香りも楽しめますし、舌ざわりもまろやかになります。(焼酎のお湯割りは香りを楽しむためにお湯を先に注ぐと知っているのは九州人だけなのでしょうか?)それからグラスの底部には突起がありますので、焼酎や水を注いだときの対流がよくなりマドラーでまぜる必要がありません。グラスのサイドは竹の節のような形状になっていますのでロックや水割りなどで結露してもすべりません。高台は高床なのでお湯割りや水割り、ロックなどの温冷に対しての保温性が高まっています。

どうでしょうか?

伝統だけではなく、焼酎好きの私などがみると絶対に欲しくなる一品です。

それから、その隣にある新製品のプレミアムビールグラス。これから欲しくなる一品です。

市販のビールでも美味しく飲めるグラスというのがキャッチフレーズです。

市販のビール(特に缶ビール)は炭酸が多く、缶からそのまま飲むと炭酸とビールの対流がおこらずにビール本来のマイルドな味を楽しめないということで、このビールグラスはマイルドな泡立ちが立つような工夫がされています。

飲み口はシャープな仕上げで、口径と高さの比は1:2の最高のバランス、グラス内側は20度の傾斜で泡持ちが最高でビール本来の旨みが保持され、内側底部の丸みも含めてグラスの形状曲線は対流作用が期待でき普通についでもクリーミーな最高の泡になります。また、グラスのサイドには焼酎グラスと同じように竹の節がついて結露によるすべりがないように工夫されています。安定感抜群の一品です。

昨日は、この焼酎グラスをキープしている行きつけのお鮨屋さんで夕食でした。

あたらしく手に入れたプレミアムビアグラスでビールを飲んで、その後は種子島の芋焼酎で最高の食事を楽しみました。

写真に写っているのは北海道から取り寄せられた明太子を軽く炙ってもらっている一品です。

ごちそうさまでした。

2008年04月17日

組織の中でのフォロワーシップ

組織におけるフォロワーシップ(Followership)についての研修を行うことが多くなっています。

フォロワーシップについての考え方はいろいろあると思いますが、弊社で扱っているのは「メンター研修」と「部下力」に関する研修の中です。

メンター研修については何度か投稿していますが、新入社員などの成長を下支えする役割を持つ方向けにフォロワーシップの必要性を理解してもらっています。

それに対して、組織のリーダーを支える「部下力」というのは、上司のリーダーシップを部下が補完して、組織として生み出す成果を最大限に引き出す力になります。これも、またフォロワーシップと呼んでいます。

日経BP社のITプロの用語集では、

あの改革が成功したのは、経営トップのリーダーシップが優れていたから―こうした話がよく聞かれるように、組織が目標を達成するうえでは、リーダーシップは確かに不可欠です。しかし一方で、「組織運営においてリーダーの影響力は10~20%にとどまり、残りの80~90%は部下である人々の力が左右する」とリーダーシップ偏重の組織論に異を唱える組織論の研究者もいます。

ともあります。

経営者や上司といえども人間です。

思い違いもしますし、過去の成功体験からなかなか抜け出せすに固定観念を持ってしまうこともあります。

そのリーダーに対して、うまく助言をすることができる部下が組織にいれば組織としては最高の納得解を生み出すことができるのではないでしょうか?

当社の社員も、私にうまく助言してくれます。 感謝です。

フォロワーシップについての考え方はいろいろあると思いますが、弊社で扱っているのは「メンター研修」と「部下力」に関する研修の中です。

メンター研修については何度か投稿していますが、新入社員などの成長を下支えする役割を持つ方向けにフォロワーシップの必要性を理解してもらっています。

それに対して、組織のリーダーを支える「部下力」というのは、上司のリーダーシップを部下が補完して、組織として生み出す成果を最大限に引き出す力になります。これも、またフォロワーシップと呼んでいます。

日経BP社のITプロの用語集では、

あの改革が成功したのは、経営トップのリーダーシップが優れていたから―こうした話がよく聞かれるように、組織が目標を達成するうえでは、リーダーシップは確かに不可欠です。しかし一方で、「組織運営においてリーダーの影響力は10~20%にとどまり、残りの80~90%は部下である人々の力が左右する」とリーダーシップ偏重の組織論に異を唱える組織論の研究者もいます。

ともあります。

経営者や上司といえども人間です。

思い違いもしますし、過去の成功体験からなかなか抜け出せすに固定観念を持ってしまうこともあります。

そのリーダーに対して、うまく助言をすることができる部下が組織にいれば組織としては最高の納得解を生み出すことができるのではないでしょうか?

当社の社員も、私にうまく助言してくれます。 感謝です。

2008年04月16日

知識と行動の間の溝

知識と行動の間には大きな溝がある。

これは、昨日の講演で伊藤さんが話されていた内容です。

学生や新入社員に対して、

「知っていること」 と 「できること」 は違う

ということを話して、情報を知っているだけで、自分もできる気になって努力をしない若者に対して、努力して行動できるようになることの重要性を伝えることが最近は多くなってきています。

ただ、がむしゃらに努力しても、なかなかできるようになりません。

その間にあるものは、

イメージ

だそうです。

イメージというのは伝えるだけでは不十分です。

イメージは相手の頭の中で作られないと意味がありません。

だから、伝えるだけでなく、相手がイメージするまで、こちらが補助してあげないといけません。

これは、理解できるのではないでしょうか。

これは、昨日の講演で伊藤さんが話されていた内容です。

学生や新入社員に対して、

「知っていること」 と 「できること」 は違う

ということを話して、情報を知っているだけで、自分もできる気になって努力をしない若者に対して、努力して行動できるようになることの重要性を伝えることが最近は多くなってきています。

ただ、がむしゃらに努力しても、なかなかできるようになりません。

その間にあるものは、

イメージ

だそうです。

イメージというのは伝えるだけでは不十分です。

イメージは相手の頭の中で作られないと意味がありません。

だから、伝えるだけでなく、相手がイメージするまで、こちらが補助してあげないといけません。

これは、理解できるのではないでしょうか。

2008年04月15日

今月はインプット月間

今日は久々に講演を聞くために出張しました。

普段は講演する側ですが、他の方の講演をたまには聞いておかないと

アウトプットばかりでは、私の講演の価値も下がってしまうのではないかと思っています。

今月はインプット月間と考えて、自分の講演の合間に人の講演を聞くことにしています。

今日の講演は、日経ベンチャーの経営者クラブのプラチナサービスのオープニング記念セミナーです。

テーマはリーダーシップと人材育成

当社のサービス内容とも合致します。

講演者は5人

サイボウズの青野社長

元トリンプ・インターナショナル・ジャパン社長の吉越代表

サントリーラグビー部の清宮監督

原田総合教育研究所の原田所長

コーチ・トゥエンティワンの伊藤会長

です。

それぞれの講演が個性的で時間が経つのもあっという間でした。

5本連続で講演を聞くのなんて、はじめてではないかと思います。

500名くらいの定員だったと思いますが、ほぼ満席の中、一番最前列の講演者の正面で話を聞かせていただきました。

非常に勉強になったのと、脳を刺激されたので、自社のビジネスの付加価値を見つけることができました。

本当に充実した5時間でした。

普段は講演する側ですが、他の方の講演をたまには聞いておかないと

アウトプットばかりでは、私の講演の価値も下がってしまうのではないかと思っています。

今月はインプット月間と考えて、自分の講演の合間に人の講演を聞くことにしています。

今日の講演は、日経ベンチャーの経営者クラブのプラチナサービスのオープニング記念セミナーです。

テーマはリーダーシップと人材育成

当社のサービス内容とも合致します。

講演者は5人

サイボウズの青野社長

元トリンプ・インターナショナル・ジャパン社長の吉越代表

サントリーラグビー部の清宮監督

原田総合教育研究所の原田所長

コーチ・トゥエンティワンの伊藤会長

です。

それぞれの講演が個性的で時間が経つのもあっという間でした。

5本連続で講演を聞くのなんて、はじめてではないかと思います。

500名くらいの定員だったと思いますが、ほぼ満席の中、一番最前列の講演者の正面で話を聞かせていただきました。

非常に勉強になったのと、脳を刺激されたので、自社のビジネスの付加価値を見つけることができました。

本当に充実した5時間でした。

2008年04月14日

その土地の特産品

昨日から札幌に出張しています。

昨晩は、北海道経革広場のライターを行ってくれる方と某企業の支店長さんと会食でした。

そこで食べたのが、

キンキの煮付

写真ではわかりにくいと思いますが、本当に大きな頭(かしら)の煮付でした。

私は全国のあちらこちらに出張していますが、本当のその土地の美味しい料理をいただいた時には幸せになります。

東京などではお金を出せば全国の(世界の)美味しい料理をいただくことができます。

ただ、やはりその名産と言われる土地に行っていただく料理の味には負けるような気がします。

地方都市は寂れてきていると言われていますが、やはり地元の味というのは継承してもらい旅をしている人たちの楽しみを無くさないようにしてもらいたいと思っています。そのために何ができるかということを、いつも考えています。

昨晩は、北海道経革広場のライターを行ってくれる方と某企業の支店長さんと会食でした。

そこで食べたのが、

キンキの煮付

写真ではわかりにくいと思いますが、本当に大きな頭(かしら)の煮付でした。

私は全国のあちらこちらに出張していますが、本当のその土地の美味しい料理をいただいた時には幸せになります。

東京などではお金を出せば全国の(世界の)美味しい料理をいただくことができます。

ただ、やはりその名産と言われる土地に行っていただく料理の味には負けるような気がします。

地方都市は寂れてきていると言われていますが、やはり地元の味というのは継承してもらい旅をしている人たちの楽しみを無くさないようにしてもらいたいと思っています。そのために何ができるかということを、いつも考えています。

2008年04月13日

負けてたまるか!

地方都市の支援、中小企業の支援、一般的に弱いと思われている人たちの支援を行っていると、弱いのには弱い理由があるということに気付きます。

例えば、会社経営の資源は「ヒト、モノ、カネ、情報」と言われますが、財政難の地方自治体、商店街、離島、中小企業、斜陽産業と呼ばれる業界などが、確実に不足しているのは「モノとカネ」になります。これはどうしようもない部分です。無いものは無いということです。

では、ヒトは?

ということになります。

ヒトもいないということなのかもしれませんが、そこ(地方都市や企業内)にいないヒトを探しても仕方ないわけで、そこにいるヒトをどうするかということを考えないといけないのではないかと思います。

地方自治体の場合は、職員の意識改革、住民の協力などが不可欠で、その下地が無いとどのようなヒトを追加採用しても組織や地域は変わることができないと思います。

福島県矢祭町の住民参加型の自立への取り組み、徳島県上勝町などのシニア世代を中心とした産業創生、

http://www.news.janjan.jp/column/takeuchi/list_samurai_mayors.php

など、住民が本気になったことで流れが変わった事例など全国のあちらこちらに出てきています。

このブログなどでも紹介していますが、佐賀県武雄市の取り組みなども非常にユニークと思います。

http://hiwa1118.exblog.jp/

これらの地方自治体の取り組みを見ていると、職員を住民にどれだけ危機感を持たせて、本気になってもらうかが重要なのではないかと感じます。

やはり元気が無い都市の自治体は、職員自体にどこか甘えがあるようにも感じます。

最終的には誰か守ってくれるという緩さ(ゆるさ)があるのではないかと思います。

ただ、これは職員だけの問題ではなく、その町の住民の人たちとお会いしても、そこにも誰かが守ってくれるという緩さがあります。最終的には国が守ってくれるのではないかという甘さが、世界一位の債務国日本を作っているようにも感じます。

社会主義思想として国の統治に世界で一番成功したのは日本と言われることもあります。

国まかせ、自治体まかせで公的資金に頼ってきたツケが、今、来ているのであれば、やはり、ひとりひとりが自立に向かって走り出すしか方法は無いように感じます。

負けてたまるか!

という個人の意識改革を促すことが重要と思います。

地方都市の企業、中小企業の社員なども、自分たちは弱い立場だからということではなく、自分が所属する会社をいかにして生き残らせるか、都市部の会社に、大手の会社に勝てるような知恵を皆で出していくかが唯一、自分自身を生かす方法ではないかと思います。

学生や若い世代の社会人を見ていても、どんどん気持ちが弱くなってきています。

寄らば大樹の影

ということで、都市部の企業、勝ち組企業に群がっています。

ぶら下がるという感覚で、どこにぶら下がるかを必死に探している就職活動を見ていると日本の将来に不安を感じることもあります。

どの会社に所属したとしても、自分の会社を自分の生きてきた地域を盛り上げるというくらいの強い気持ちを彼らには持ってもらいたいと思っていますが、やはり、それが難しいのかもしれません。

一般的にベンチャーと呼ばれる企業には、生命力が溢れる社員がいる場合が多いように感じます。

例えば、サイバーエージェントの「やったります男」くんなどは、その象徴ではないかと思います。

「やったります男の感謝ブログ」

社長のブログなどはライブドアの堀江社長が注目されたくらいから株主やお客さま向けの情報公開や事業の方向性を、経営者の資質などを見せるために一般的になってきましたが、最近では、会社を象徴するような社員が、全社の意識改革をけん引できるような社員が積極的に情報発信し始めています。

機密情報を漏洩などの危険性があるので、最初からそのような社員の情報発信を禁止している企業もあるようですが、メリットとリスクを考えた場合には、リスクを抑える上での教育を徹底的にやった上での情報発信は必須になっていると思います。

弊社の、社員も頑張って情報発信しています。

http://www.gakulog.net/10012/

http://www.gakulog.net/10278/

http://www.gakulog.net/10242/

http://bps.yoka-yoka.jp/

自分たちの会社はどれくらい地域に貢献できているのか?

自分たちはどれくらい会社に貢献できているのか?

自分たちの仕事はお客さまか十分に評価されて、それに対しての対価は正当にもらえているか?

特に企業の場合には、最後の価値を提供してその対価をきちんともらえているか?

ということも重要になります。それがないと企業は継続して価値を提供することができなくなります。

予算を立てて価値を継続して提供するために必要となる売上を確保しないといけないのは、そのような理由からになります。

せっかく縁があって今の会社に所属しているのであれば、その会社での仕事を徹底的に好きになって、その仕事を通じて社会貢献をしてほしいと思っています。

そのような意識が、地方都市の企業の社員には薄いように感じることが多いように感じます。

例えば、会社経営の資源は「ヒト、モノ、カネ、情報」と言われますが、財政難の地方自治体、商店街、離島、中小企業、斜陽産業と呼ばれる業界などが、確実に不足しているのは「モノとカネ」になります。これはどうしようもない部分です。無いものは無いということです。

では、ヒトは?

ということになります。

ヒトもいないということなのかもしれませんが、そこ(地方都市や企業内)にいないヒトを探しても仕方ないわけで、そこにいるヒトをどうするかということを考えないといけないのではないかと思います。

地方自治体の場合は、職員の意識改革、住民の協力などが不可欠で、その下地が無いとどのようなヒトを追加採用しても組織や地域は変わることができないと思います。

福島県矢祭町の住民参加型の自立への取り組み、徳島県上勝町などのシニア世代を中心とした産業創生、

http://www.news.janjan.jp/column/takeuchi/list_samurai_mayors.php

など、住民が本気になったことで流れが変わった事例など全国のあちらこちらに出てきています。

このブログなどでも紹介していますが、佐賀県武雄市の取り組みなども非常にユニークと思います。

http://hiwa1118.exblog.jp/

これらの地方自治体の取り組みを見ていると、職員を住民にどれだけ危機感を持たせて、本気になってもらうかが重要なのではないかと感じます。

やはり元気が無い都市の自治体は、職員自体にどこか甘えがあるようにも感じます。

最終的には誰か守ってくれるという緩さ(ゆるさ)があるのではないかと思います。

ただ、これは職員だけの問題ではなく、その町の住民の人たちとお会いしても、そこにも誰かが守ってくれるという緩さがあります。最終的には国が守ってくれるのではないかという甘さが、世界一位の債務国日本を作っているようにも感じます。

社会主義思想として国の統治に世界で一番成功したのは日本と言われることもあります。

国まかせ、自治体まかせで公的資金に頼ってきたツケが、今、来ているのであれば、やはり、ひとりひとりが自立に向かって走り出すしか方法は無いように感じます。

負けてたまるか!

という個人の意識改革を促すことが重要と思います。

地方都市の企業、中小企業の社員なども、自分たちは弱い立場だからということではなく、自分が所属する会社をいかにして生き残らせるか、都市部の会社に、大手の会社に勝てるような知恵を皆で出していくかが唯一、自分自身を生かす方法ではないかと思います。

学生や若い世代の社会人を見ていても、どんどん気持ちが弱くなってきています。

寄らば大樹の影

ということで、都市部の企業、勝ち組企業に群がっています。

ぶら下がるという感覚で、どこにぶら下がるかを必死に探している就職活動を見ていると日本の将来に不安を感じることもあります。

どの会社に所属したとしても、自分の会社を自分の生きてきた地域を盛り上げるというくらいの強い気持ちを彼らには持ってもらいたいと思っていますが、やはり、それが難しいのかもしれません。

一般的にベンチャーと呼ばれる企業には、生命力が溢れる社員がいる場合が多いように感じます。

例えば、サイバーエージェントの「やったります男」くんなどは、その象徴ではないかと思います。

「やったります男の感謝ブログ」

社長のブログなどはライブドアの堀江社長が注目されたくらいから株主やお客さま向けの情報公開や事業の方向性を、経営者の資質などを見せるために一般的になってきましたが、最近では、会社を象徴するような社員が、全社の意識改革をけん引できるような社員が積極的に情報発信し始めています。

機密情報を漏洩などの危険性があるので、最初からそのような社員の情報発信を禁止している企業もあるようですが、メリットとリスクを考えた場合には、リスクを抑える上での教育を徹底的にやった上での情報発信は必須になっていると思います。

弊社の、社員も頑張って情報発信しています。

http://www.gakulog.net/10012/

http://www.gakulog.net/10278/

http://www.gakulog.net/10242/

http://bps.yoka-yoka.jp/

自分たちの会社はどれくらい地域に貢献できているのか?

自分たちはどれくらい会社に貢献できているのか?

自分たちの仕事はお客さまか十分に評価されて、それに対しての対価は正当にもらえているか?

特に企業の場合には、最後の価値を提供してその対価をきちんともらえているか?

ということも重要になります。それがないと企業は継続して価値を提供することができなくなります。

予算を立てて価値を継続して提供するために必要となる売上を確保しないといけないのは、そのような理由からになります。

せっかく縁があって今の会社に所属しているのであれば、その会社での仕事を徹底的に好きになって、その仕事を通じて社会貢献をしてほしいと思っています。

そのような意識が、地方都市の企業の社員には薄いように感じることが多いように感じます。

2008年04月12日

ひとつだけ確かなこと

将来、自分がどのようになるか?

ということで、ひとつだけ確かなことは、

「いつか死ぬ」

ということだと思います。

もし、将来、「死なない人もいる」ということであれば、誰も今という時間で頑張れないような感じがします。

自分は死なないかもしれないので、いつか頑張ろう

ということで、ダラダラと毎日過ごすことになるのではないかと思います。

生まれた時から、死に向かってのカウントダウンがはじまったということを理解できれば、今やらないといけないことを、今やるということができるようになるのではないかと思います。死んでしまったら自分の記憶もクリアされてしまうので、本気で自分というものが存在していたということを記しておきたいということであれば、他人の記憶に残しておくしかありません。

就職したら、定年退職までのカウントダウンがはじまります。

例えば、当社に2年前に新入社員として入社したHくんも3年目になりました。

今までの2年間で、本来2年間でやらないといけないことが出来たか?

2年間という年月でどれだけの人の記憶に残るような仕事ができたか?

ということを振り返っている時期ではないかと思います。

自分の将来を自分で創る

ということを若い世代に考えさせるときには、自分の人生は有限ということを最初に意識させる必要があると思います。

若い時には自分の人生が有限だということを意識することができません。

自分の人生は有限だから自分らしく(?)生きる

ということを言われる方もいますが、「自分らしく」という言葉自体が非常にあいまいでゆるいと私は感じます。

「あなたらしい」

ということを他人から言われることはあっても、「自分らしい」と自分で感じることが本当にできるかということをいつも考えてしまいます。

自分らしいというのは、「何か」から目をそらした表現のようにも感じます。

自分らしく生きるために現実から目をそらす

自分らしく生きるために他人から目をそらす

今年も自分らしく生きるために沢山の福岡の学生が、東京に向かって旅立っていきました。

どれくらいの人たちが競争が激しい東京という土地で自分らしさを探しだせるかわかりません。

ただ、一度は行ってみて現実を知らないと、モヤモヤとして地方都市でくすぶっていても、それも迷惑だと思います。

がんばってください。

東京などの競争の激しい土地で成功するためのポイントは、ただ一つです。

今の自分の実力を認めて、現実から逃げないということです。

今やらないといけないことを、明日やるという意識では、数年で立派な会社のお荷物になっています。

仲間である自分の周囲の同僚や上司にも認められない人間は、お客さまや社会から認められるはずがありません。

最初にクリアしないといけない壁は、会社で認められるということです。

ということで、ひとつだけ確かなことは、

「いつか死ぬ」

ということだと思います。

もし、将来、「死なない人もいる」ということであれば、誰も今という時間で頑張れないような感じがします。

自分は死なないかもしれないので、いつか頑張ろう

ということで、ダラダラと毎日過ごすことになるのではないかと思います。

生まれた時から、死に向かってのカウントダウンがはじまったということを理解できれば、今やらないといけないことを、今やるということができるようになるのではないかと思います。死んでしまったら自分の記憶もクリアされてしまうので、本気で自分というものが存在していたということを記しておきたいということであれば、他人の記憶に残しておくしかありません。

就職したら、定年退職までのカウントダウンがはじまります。

例えば、当社に2年前に新入社員として入社したHくんも3年目になりました。

今までの2年間で、本来2年間でやらないといけないことが出来たか?

2年間という年月でどれだけの人の記憶に残るような仕事ができたか?

ということを振り返っている時期ではないかと思います。

自分の将来を自分で創る

ということを若い世代に考えさせるときには、自分の人生は有限ということを最初に意識させる必要があると思います。

若い時には自分の人生が有限だということを意識することができません。

自分の人生は有限だから自分らしく(?)生きる

ということを言われる方もいますが、「自分らしく」という言葉自体が非常にあいまいでゆるいと私は感じます。

「あなたらしい」

ということを他人から言われることはあっても、「自分らしい」と自分で感じることが本当にできるかということをいつも考えてしまいます。

自分らしいというのは、「何か」から目をそらした表現のようにも感じます。

自分らしく生きるために現実から目をそらす

自分らしく生きるために他人から目をそらす

今年も自分らしく生きるために沢山の福岡の学生が、東京に向かって旅立っていきました。

どれくらいの人たちが競争が激しい東京という土地で自分らしさを探しだせるかわかりません。

ただ、一度は行ってみて現実を知らないと、モヤモヤとして地方都市でくすぶっていても、それも迷惑だと思います。

がんばってください。

東京などの競争の激しい土地で成功するためのポイントは、ただ一つです。

今の自分の実力を認めて、現実から逃げないということです。

今やらないといけないことを、明日やるという意識では、数年で立派な会社のお荷物になっています。

仲間である自分の周囲の同僚や上司にも認められない人間は、お客さまや社会から認められるはずがありません。

最初にクリアしないといけない壁は、会社で認められるということです。

2008年04月11日

時間は有限!その中で結果を出す

昨日は、某システム会社の新人研修を行いました。

新人研修などで私が担当するのは、先日のメンター担当の方の研修や、今回のような社会人としての心構えやプロフェッショナルとしての仕事のやり方のようなカリキュラムになります。

その中で、トリンプ元社長の吉越氏の言葉を使って仕事のやり方を説明することがあります。

仕事のキャパシティ=「能力」×「時間」×「効率」

「残業ゼロ」の仕事力 (単行本)

吉越 浩一郎 (著)

単行本: 208ページ

出版社: 日本能率協会マネジメント 出版情報事業 (2007/12/22)

発売日: 2007/12/22

仕事のキャパシティ=「能力」×「時間」×「効率」

と考えた場合に、能力は確かに日々あがっていくものですが、急速に能力があがるわけではないので、仕事のキャパシティを大きく向上させることの期待はできません。

時間は?

というと、たしかにここに問題があって、時間が豊富に使うことができれば仕事のキャパシティは大きく向上します。

ただ、時間を豊富に使うことができる仕事などありません。(研究などは別です)

通常は仕事には期限があり、時間を使えばそれだけコストは大きくなります。

だから、時間はキャパシティ向上を考える場合には固定した方がいいというのが吉越氏の考え方です。

たしかに残業無しで、1日に8時間労働の中で仕事のキャパシティをどれだけ大きくするかということを考えるのが仕事の基本になります。この時間の固定化をしなかったら仕事の効率化などは考えません。

本書などにも書かれていましたが、学生時代の試験や資格試験なども試験日が最初に決まっているので必死に勉強します。英会話のようにいつか話せるようになればという形の勉強では、なかなか必死になれませんし、結局、身につきません。

ですから、すべての仕事、作業には明確な締切日を入れるということが重要ということを本書には書いてあります。

ワークライフバランスなどの講演などを聞いていると、仕事以外の生活を充実をさせることが重要ということばかりが強調されていて違和感を持つことがありますが、仕事に締切日をきちんと設定して、その中で徹底的に効率化を考えるというのには共感できます。

ITなどのシステムを導入して効果がなかなか出ないのは、結局はそれを活用している人たちがダラダラと仕事をしていて、効率的に仕事をしようという意識が低いということがある場合もあります。

また、ノー残業などとばかり言っていると、仕事の効率化を考えずに定時に退社することばかりが注目されることがあります。

これでは、仕事に費やす時間が短くなっただけなので、さらに仕事のキャパシティは少なくなります。

仕事に費やす時間を固定化して、必死に仕事を遂行する能力の向上と徹底した効率化を目指すのが必要ではないかと私も思います。

会社というのは一人で仕事している訳ではないので、徹底的に効率化を考えながら組織力を発揮するために組織を構成している個々のメンバーがお互いに助け合って仕事を行う中で、情報共有の重要性や個人の能力向上の必要性を考えることができるのではないかと思います。

当社でも、次々に私がいろいろな仕事や課題(将来の投資)を組織の中に放り込んでいます。

その仕事や課題(将来の投資)を限られた人数の限られた時間でどのように消化していくかという中で工夫が生まれます。

残業を減らすために仕事を抑え気味に渡していたら、結局は工夫は生まれません。

残業を減らすということは課題として、その中に仕事をどんどん組み込んでいくということで必死になってもらっています。

自分はこれくらいのキャパシティしかない

というのは簡単ですが、そのような意識の人が1人でもいれば組織のキャパシティは限定されてしまいます。その人に仕事を任せることが組織全体のボトルネックになりますし、組織全体で効率化をしていこうというモチベーションもそがれてしまいます。

自分のキャパシティ以上の仕事をするために、会社で働いている

というのが、ビジネスパーソンの意識の中心にないといけないと思います。

自分だけではなんともならないと思う仕事、この時間では絶対に無理と思えるような仕事をなんとかするので、お客さまからは評価されますし、その中で周囲の仲間と共に成長することができます。

自分の甘さに流されないように、仕組み化して、その中で徹底的な効率を考えるというのがビジネスパーソンの仕事術と考えていますし、それを研修の中でも訴えていきたいと思っています。

紺屋の白袴と言われないように、自分の会社の仕事のやり方でも社員に徹底していきます。

また、以前のブログでも投稿しましたが、SBIの北尾氏が著書などで紹介している京セラ創業者の稲盛和夫氏の経営フィロソフィーにある人生の方程式も考えておかないといけません。

人生・仕事の結果 =「考え方」×「熱意」×「能力」

仕事への熱意があっても能力を向上させる努力を怠れば、仕事での成果などは低いものになりますし、逆も同じです。

そして、考え方という部分では、マイナス評価の考え方を持っていれば、熱意、能力が高くても、その絶対値は逆に振れてしまいます。そのような場合には、予想以上に大きな影響を周りに与えてしまいます。

学生などには話をしますが、自分の成長のために会社に潜り込んだというのは、私はマイナスの考え方と思っています。

自分を信じて採用してくれた会社のために必死に働いて、その中で自分も会社と共に成長するというのがプラスの考え方ではないかと思います。

さきほどの効率化も、残業代をもらえるということで効率化を考えなくダラダラと働いている、自分には自分のペースがあるということで周囲のペースには関係なく勝手な判断で働いているというのは、マイナスの考え方ではないかと思います。

考え方というのは、非常に深いように感じます。

新人研修などで私が担当するのは、先日のメンター担当の方の研修や、今回のような社会人としての心構えやプロフェッショナルとしての仕事のやり方のようなカリキュラムになります。

その中で、トリンプ元社長の吉越氏の言葉を使って仕事のやり方を説明することがあります。

仕事のキャパシティ=「能力」×「時間」×「効率」

「残業ゼロ」の仕事力 (単行本)

吉越 浩一郎 (著)

単行本: 208ページ

出版社: 日本能率協会マネジメント 出版情報事業 (2007/12/22)

発売日: 2007/12/22

仕事のキャパシティ=「能力」×「時間」×「効率」

と考えた場合に、能力は確かに日々あがっていくものですが、急速に能力があがるわけではないので、仕事のキャパシティを大きく向上させることの期待はできません。

時間は?

というと、たしかにここに問題があって、時間が豊富に使うことができれば仕事のキャパシティは大きく向上します。

ただ、時間を豊富に使うことができる仕事などありません。(研究などは別です)

通常は仕事には期限があり、時間を使えばそれだけコストは大きくなります。

だから、時間はキャパシティ向上を考える場合には固定した方がいいというのが吉越氏の考え方です。

たしかに残業無しで、1日に8時間労働の中で仕事のキャパシティをどれだけ大きくするかということを考えるのが仕事の基本になります。この時間の固定化をしなかったら仕事の効率化などは考えません。

本書などにも書かれていましたが、学生時代の試験や資格試験なども試験日が最初に決まっているので必死に勉強します。英会話のようにいつか話せるようになればという形の勉強では、なかなか必死になれませんし、結局、身につきません。

ですから、すべての仕事、作業には明確な締切日を入れるということが重要ということを本書には書いてあります。

ワークライフバランスなどの講演などを聞いていると、仕事以外の生活を充実をさせることが重要ということばかりが強調されていて違和感を持つことがありますが、仕事に締切日をきちんと設定して、その中で徹底的に効率化を考えるというのには共感できます。

ITなどのシステムを導入して効果がなかなか出ないのは、結局はそれを活用している人たちがダラダラと仕事をしていて、効率的に仕事をしようという意識が低いということがある場合もあります。

また、ノー残業などとばかり言っていると、仕事の効率化を考えずに定時に退社することばかりが注目されることがあります。

これでは、仕事に費やす時間が短くなっただけなので、さらに仕事のキャパシティは少なくなります。

仕事に費やす時間を固定化して、必死に仕事を遂行する能力の向上と徹底した効率化を目指すのが必要ではないかと私も思います。

会社というのは一人で仕事している訳ではないので、徹底的に効率化を考えながら組織力を発揮するために組織を構成している個々のメンバーがお互いに助け合って仕事を行う中で、情報共有の重要性や個人の能力向上の必要性を考えることができるのではないかと思います。

当社でも、次々に私がいろいろな仕事や課題(将来の投資)を組織の中に放り込んでいます。

その仕事や課題(将来の投資)を限られた人数の限られた時間でどのように消化していくかという中で工夫が生まれます。

残業を減らすために仕事を抑え気味に渡していたら、結局は工夫は生まれません。

残業を減らすということは課題として、その中に仕事をどんどん組み込んでいくということで必死になってもらっています。

自分はこれくらいのキャパシティしかない

というのは簡単ですが、そのような意識の人が1人でもいれば組織のキャパシティは限定されてしまいます。その人に仕事を任せることが組織全体のボトルネックになりますし、組織全体で効率化をしていこうというモチベーションもそがれてしまいます。

自分のキャパシティ以上の仕事をするために、会社で働いている

というのが、ビジネスパーソンの意識の中心にないといけないと思います。

自分だけではなんともならないと思う仕事、この時間では絶対に無理と思えるような仕事をなんとかするので、お客さまからは評価されますし、その中で周囲の仲間と共に成長することができます。

自分の甘さに流されないように、仕組み化して、その中で徹底的な効率を考えるというのがビジネスパーソンの仕事術と考えていますし、それを研修の中でも訴えていきたいと思っています。

紺屋の白袴と言われないように、自分の会社の仕事のやり方でも社員に徹底していきます。

また、以前のブログでも投稿しましたが、SBIの北尾氏が著書などで紹介している京セラ創業者の稲盛和夫氏の経営フィロソフィーにある人生の方程式も考えておかないといけません。

人生・仕事の結果 =「考え方」×「熱意」×「能力」

仕事への熱意があっても能力を向上させる努力を怠れば、仕事での成果などは低いものになりますし、逆も同じです。

そして、考え方という部分では、マイナス評価の考え方を持っていれば、熱意、能力が高くても、その絶対値は逆に振れてしまいます。そのような場合には、予想以上に大きな影響を周りに与えてしまいます。

学生などには話をしますが、自分の成長のために会社に潜り込んだというのは、私はマイナスの考え方と思っています。

自分を信じて採用してくれた会社のために必死に働いて、その中で自分も会社と共に成長するというのがプラスの考え方ではないかと思います。

さきほどの効率化も、残業代をもらえるということで効率化を考えなくダラダラと働いている、自分には自分のペースがあるということで周囲のペースには関係なく勝手な判断で働いているというのは、マイナスの考え方ではないかと思います。

考え方というのは、非常に深いように感じます。

2008年04月10日

国際競争力の低下

ちょっと気になったニュースです。

日本のIT競争力は19位に後退・世界経済フォーラム

世界経済フォーラムが昨日、各国・地域のIT(情報技術)分野の競争力を比較した「2008年版世界IT報告」を発表しました。

日本の順位は127カ国・地域中19位で昨年の14位から後退しています。

傾向としては学校教育でも注目を浴びる北欧勢が上位を固めています。

アジア・オセアニア地区としては、日本は韓国(9位)、オーストラリア(14位)などに抜かれました。

ブロードバンドなどのインターネット利用のコストは世界一の低さですが、企業の法人税が高いことや家庭の教育費支出が少ないことなどが影響して順位が下がっているようです。

救いは、企業のIT競争力というカテゴリーで準備態勢は9位、活用度は3位と健闘していることでしょうか。

それでも、国内で見ると首都圏と地方都市のIT競争力の差は開く一方のような気がします。

昨日から東京に入っています。

一昨日の悪天候の影響で機材繰りで福岡空港の出発は30分遅れましたが、無事に東京に到着しました。

5件くらいの打ち合わせを行いましたが、非常の面白い展開がつくれるような気がします。

今日は朝から早稲田に行って、午後からは研修を行いたいと思います。

日本のIT競争力は19位に後退・世界経済フォーラム

世界経済フォーラムが昨日、各国・地域のIT(情報技術)分野の競争力を比較した「2008年版世界IT報告」を発表しました。

日本の順位は127カ国・地域中19位で昨年の14位から後退しています。

傾向としては学校教育でも注目を浴びる北欧勢が上位を固めています。

アジア・オセアニア地区としては、日本は韓国(9位)、オーストラリア(14位)などに抜かれました。

ブロードバンドなどのインターネット利用のコストは世界一の低さですが、企業の法人税が高いことや家庭の教育費支出が少ないことなどが影響して順位が下がっているようです。

救いは、企業のIT競争力というカテゴリーで準備態勢は9位、活用度は3位と健闘していることでしょうか。

それでも、国内で見ると首都圏と地方都市のIT競争力の差は開く一方のような気がします。

昨日から東京に入っています。

一昨日の悪天候の影響で機材繰りで福岡空港の出発は30分遅れましたが、無事に東京に到着しました。

5件くらいの打ち合わせを行いましたが、非常の面白い展開がつくれるような気がします。

今日は朝から早稲田に行って、午後からは研修を行いたいと思います。

2008年04月09日

ナナメのカンケイ

昨日は、某企業の新入社員のメンター研修を行いました。

メンターとは?

と思われる方もいらっしゃると思いますが、簡単にいうと新入社員の「心の支え」になります。

先日、今年の新入社員のタイプは「カーリング型」ということを書きましたが、別に彼らは好きで「カーリング型」になった訳ではありません。彼らの育ってきた環境がそのようなタイプを作ってしまったのではないかと思います。

彼らは、大人社会の嫌な部分を見せられて育ってきています。昨年を象徴する漢字が「偽」でしたが、ライブドア事件、耐震強度偽装事件などコンプライアンスを守るべき企業の嘘を見ながら育ってきています。企業経営陣が、一列に並んで頭を下げるという絵を見ながら育った彼らは、どんなことを感じながら育ってきたのでしょう?表面上は真剣にやっているように見せかけながら、実際は違うことをやっているということも処世術と考えているかもしれません。

団塊の世代の大量退職で企業の人材が不足するという2007年問題で、売り手市場の中で就職活動をしてきた彼らは、自分が主体的に動いて就職したというよりも流れに身を任せて、気づいたら社会人になっていたという感覚かもしれません。社会人という自覚が欠けると、周囲から求められることを求められる以上の成果を出すことで次の仕事を作るという社会人の感覚が理解できないかもしれません。会社の中でも自分探しをするかもしれません。

ゆとり教育カリキュラム、競争を排除した学校教育、友達みたいな親子関係で育ってきた彼らは、競争というものが理解できないかもしれません。企業は社会における自社の存在意義を市場に認めてもらってはじめて売上を得ることができ、その売上から給与が出ているという感覚がないかもしれません。自分なりに頑張っていれば、親の財布のように自然にお金は降ってくると思っているかもしれません。成果を出すための最後の踏ん張りどころで競合他社などにその道を譲ることと、電車でお年寄りに席を譲ることを同義と思っているかもしれません。

これらは非常に誇張して書いていますが、彼らの心の中にどのような感情があるのかということは、やはり私からはわかりません。だから対話をしてもらって心を開いてもらう必要があります。

昨日のメンター教育の中では、非常に厳しいことも言わせてもらいました。

メンターである皆さんがどれくらい自分の会社を愛しているかということを、新入社員はすぐに見透かします。

自分の大切な人生の大半の時間を提供している会社を愛していないということは、自分の人生を大切にしていないということになります。そのような人は、他人の人生のサポートはできないのではないでしょうか。

もし、皆さんが自分の会社を愛しているということであれば、その会社を好きになって就職を決めた彼ら(新入社員)を好きになってください。そして、彼らがどのような状況になっても、皆さんだけは、職務として彼らをサポートしてください。このナナメのカンケイを作ることで皆さんの会社の次世代を担う彼らは救われます。

のようなニュアンスの話です。

仕事は厳しいですが楽しいです。

仕事は辛いですが楽しいです。

その目標を達成することで自分が成長するという楽しみを彼らが感じるまで、きちんとサポートしてもらいたいと思っています。

話は変わりますが、開かれた大学ということで、京都大学がYou tubeで大学の講義の一部を配信しはじめたようです。

コースラインナップ

米国ではUCバークレーなどの大学が昨年からYou tubeで授業の配信を行っています。

http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20357952,00.htm

日本では、京都大学以外に明治学院大学なども授業を公開しているようです。

明治学院大学といえば、佐藤可士和さんが大学のブランディングプロジェクトのアートディレクターになっていたようですね。

一昔前に、某大学の先生方の授業をCCDカメラで撮影してオンデマンドで配信しようとしたら、先生方からもの凄い反対を受けた記憶があります。大学も変わってきているということですね。

ちなみに、東京大学はポッドキャストで授業の配信をしていたと思います。

社会に出て自分の知識の無さに気付いた時点で勉強する環境ができていくということは非常によいことと思います。

大学の存在意義も変わってきていますし、何よりも先生方がお互いの先生方の授業が見えるようになって研究以外にも切磋琢磨して次世代の人材育成に真剣になってもらえれば日本は変わるのではないかと思います。

サイバー大学にも頑張ってもらいたいと思います。

大学の授業が広く公開されはじめたということは追い風ではないかと思います。

メンターとは?

と思われる方もいらっしゃると思いますが、簡単にいうと新入社員の「心の支え」になります。

先日、今年の新入社員のタイプは「カーリング型」ということを書きましたが、別に彼らは好きで「カーリング型」になった訳ではありません。彼らの育ってきた環境がそのようなタイプを作ってしまったのではないかと思います。

彼らは、大人社会の嫌な部分を見せられて育ってきています。昨年を象徴する漢字が「偽」でしたが、ライブドア事件、耐震強度偽装事件などコンプライアンスを守るべき企業の嘘を見ながら育ってきています。企業経営陣が、一列に並んで頭を下げるという絵を見ながら育った彼らは、どんなことを感じながら育ってきたのでしょう?表面上は真剣にやっているように見せかけながら、実際は違うことをやっているということも処世術と考えているかもしれません。

団塊の世代の大量退職で企業の人材が不足するという2007年問題で、売り手市場の中で就職活動をしてきた彼らは、自分が主体的に動いて就職したというよりも流れに身を任せて、気づいたら社会人になっていたという感覚かもしれません。社会人という自覚が欠けると、周囲から求められることを求められる以上の成果を出すことで次の仕事を作るという社会人の感覚が理解できないかもしれません。会社の中でも自分探しをするかもしれません。

ゆとり教育カリキュラム、競争を排除した学校教育、友達みたいな親子関係で育ってきた彼らは、競争というものが理解できないかもしれません。企業は社会における自社の存在意義を市場に認めてもらってはじめて売上を得ることができ、その売上から給与が出ているという感覚がないかもしれません。自分なりに頑張っていれば、親の財布のように自然にお金は降ってくると思っているかもしれません。成果を出すための最後の踏ん張りどころで競合他社などにその道を譲ることと、電車でお年寄りに席を譲ることを同義と思っているかもしれません。

これらは非常に誇張して書いていますが、彼らの心の中にどのような感情があるのかということは、やはり私からはわかりません。だから対話をしてもらって心を開いてもらう必要があります。

昨日のメンター教育の中では、非常に厳しいことも言わせてもらいました。

メンターである皆さんがどれくらい自分の会社を愛しているかということを、新入社員はすぐに見透かします。

自分の大切な人生の大半の時間を提供している会社を愛していないということは、自分の人生を大切にしていないということになります。そのような人は、他人の人生のサポートはできないのではないでしょうか。

もし、皆さんが自分の会社を愛しているということであれば、その会社を好きになって就職を決めた彼ら(新入社員)を好きになってください。そして、彼らがどのような状況になっても、皆さんだけは、職務として彼らをサポートしてください。このナナメのカンケイを作ることで皆さんの会社の次世代を担う彼らは救われます。

のようなニュアンスの話です。

仕事は厳しいですが楽しいです。

仕事は辛いですが楽しいです。

その目標を達成することで自分が成長するという楽しみを彼らが感じるまで、きちんとサポートしてもらいたいと思っています。

話は変わりますが、開かれた大学ということで、京都大学がYou tubeで大学の講義の一部を配信しはじめたようです。

コースラインナップ

米国ではUCバークレーなどの大学が昨年からYou tubeで授業の配信を行っています。

http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20357952,00.htm

日本では、京都大学以外に明治学院大学なども授業を公開しているようです。

明治学院大学といえば、佐藤可士和さんが大学のブランディングプロジェクトのアートディレクターになっていたようですね。

一昔前に、某大学の先生方の授業をCCDカメラで撮影してオンデマンドで配信しようとしたら、先生方からもの凄い反対を受けた記憶があります。大学も変わってきているということですね。

ちなみに、東京大学はポッドキャストで授業の配信をしていたと思います。

社会に出て自分の知識の無さに気付いた時点で勉強する環境ができていくということは非常によいことと思います。

大学の存在意義も変わってきていますし、何よりも先生方がお互いの先生方の授業が見えるようになって研究以外にも切磋琢磨して次世代の人材育成に真剣になってもらえれば日本は変わるのではないかと思います。

サイバー大学にも頑張ってもらいたいと思います。

大学の授業が広く公開されはじめたということは追い風ではないかと思います。

2008年04月08日

変化が激しい時代に生き残る

「この世の中で、生き残ることができるのは、強いモノではなく、変化できるモノだ」

昨日、小泉前首相が演説で話をしたようです。

自然の法則で考えると、恐竜に代表されるように強い種は大抵滅んでしまうということは証明されています。

環境の変化などに対応して、生き残ることができるのは、その変化に対応できる種ということになります。

また、強い種は好戦的なので、自分で自分の体力を消耗していきます。そして、自分の生き方が正しいと思いこんでいるので、やはり時代の変化には鈍感になってしまいます。

ヒトの考えを変えるということは並大抵のことではありません。

特に既得権などに守られている会社、組織、ヒトの考え方を変えることは、非常に難しいと感じます。

ただ、変えようという努力、働きかけをしていると、いつか、気づいてくれるかもしれません。

社員の指導や部下の指導に正解はありません。

マネジメント手法などを必死に学んでも、なかなか効果が出ない場合もあります。

ただ、思考錯誤しながらも、問題から逃げずに愚直に対面していると、その中で納得解が出てくるかもしれません。

そこで気づくのは、相手を変化させよう、させようと頑張っていた自分です。

自分が変わるのが先だったということは、よくある話です。

経営者や上司という立場は、社員や部下から見ると強いものなので、変化が激しい時代には、滅んでいく危険性があります。

まず、自分が変化をするという選択をすることが、結果、目の前の問題を解決するようにも感じます。

さて、今日は、新入社員をサポートするメンター研修です。

メンターが与えてくれるもの

たのしみです。

昨日、小泉前首相が演説で話をしたようです。

自然の法則で考えると、恐竜に代表されるように強い種は大抵滅んでしまうということは証明されています。

環境の変化などに対応して、生き残ることができるのは、その変化に対応できる種ということになります。

また、強い種は好戦的なので、自分で自分の体力を消耗していきます。そして、自分の生き方が正しいと思いこんでいるので、やはり時代の変化には鈍感になってしまいます。

ヒトの考えを変えるということは並大抵のことではありません。

特に既得権などに守られている会社、組織、ヒトの考え方を変えることは、非常に難しいと感じます。

ただ、変えようという努力、働きかけをしていると、いつか、気づいてくれるかもしれません。

社員の指導や部下の指導に正解はありません。

マネジメント手法などを必死に学んでも、なかなか効果が出ない場合もあります。

ただ、思考錯誤しながらも、問題から逃げずに愚直に対面していると、その中で納得解が出てくるかもしれません。

そこで気づくのは、相手を変化させよう、させようと頑張っていた自分です。

自分が変わるのが先だったということは、よくある話です。

経営者や上司という立場は、社員や部下から見ると強いものなので、変化が激しい時代には、滅んでいく危険性があります。

まず、自分が変化をするという選択をすることが、結果、目の前の問題を解決するようにも感じます。

さて、今日は、新入社員をサポートするメンター研修です。

メンターが与えてくれるもの

たのしみです。

2008年04月07日

仕事における使命感

昨日から金沢に入っています。

今日は、営業担当者の方々向けの研修会を行うための出張です。

営業という仕事は非常にクリエイティブな仕事だということを理解してもらうために研修を行っています。

営業はモノ売りと言われる人も言われますが、モノが売れるためには相手に納得してもらう必要があります。

納得してもらうためには、信頼してもらうことも重要です。

頑(かたく)なに自分の価値観に固執している人の気持ちを氷解させるためには、自分自身が自分を変える勇気がないと難しいようにも感じます。

中小企業や地方都市の企業経営者は、ダイナミックな経済環境の変化に不安を持ちながら経営を行っています。

その不安と戦いながらも、お客さまに価値を提供し続ける、社員を雇い続ける、ということをコミットしています。

ただ、変化に対応したいと思っていても、最終的に自分が変わるということを決断できずに悩んでいる場合もあります。

だから、背中を押すのではなく、一緒に新しい時代を切り開くためのビジネスパートナーが必要と思っています。

それが、システム関連の商材をあつかう営業担当者であれば非常にうれしいと思っています。

自分たちの仕事は、システム商材を販売することではなく、その商材とつかってお客さまに価値を提供するお手伝いをするという、価値創造のお手伝いの仕事と考えると仕事にも充実感が出てくるのではないかと思っています。

自分たちが、毎日、なにげなく行っている仕事も、その仕事の持つ意味を考えると、その仕事が生み出す価値にワクワクすることができます。仕事を面白くするということは、そのようなことではないかと思っています。

営業の仕事というのは、お客さま対応の最前線なので、お客さまからクレームが入ることもあります。

ただ、そのクレームも、お客さまからの期待の裏返しということを理解できると、お客さまの期待の高さに自分を奮い立たせることができるのではないかと思います。

最終的には、目の前におこる事象を自分自身がどのようにとらえるかの問題で、自分の人生の意味を理解していると、その人生の意味を創るための仕事というものの位置づけも理解できるようになるのではないかと思います。

お客さまが求めることを、自分らしく実現することで、仕事というのは楽しくなっていきます。

仕事を楽しんでいる人は、お客さまからも好意的に受け入れられます。

地方都市や中小企業を活性化することが、自分の使命と考えることが、最終的には自分の仕事に誇りを持たせることになります。そのようなことを、今日の研修では話をしました。

東京での仕事とは、少し違う部分です。

東京で仕事をしている人は、東京を活性化させようと思って仕事をしているとは思えませんが、自分自身を成長させたいというモチベーションで働いているのでしょう。

疲れないのだろうか?

今日は、営業担当者の方々向けの研修会を行うための出張です。

営業という仕事は非常にクリエイティブな仕事だということを理解してもらうために研修を行っています。

営業はモノ売りと言われる人も言われますが、モノが売れるためには相手に納得してもらう必要があります。

納得してもらうためには、信頼してもらうことも重要です。

頑(かたく)なに自分の価値観に固執している人の気持ちを氷解させるためには、自分自身が自分を変える勇気がないと難しいようにも感じます。

中小企業や地方都市の企業経営者は、ダイナミックな経済環境の変化に不安を持ちながら経営を行っています。

その不安と戦いながらも、お客さまに価値を提供し続ける、社員を雇い続ける、ということをコミットしています。

ただ、変化に対応したいと思っていても、最終的に自分が変わるということを決断できずに悩んでいる場合もあります。

だから、背中を押すのではなく、一緒に新しい時代を切り開くためのビジネスパートナーが必要と思っています。

それが、システム関連の商材をあつかう営業担当者であれば非常にうれしいと思っています。

自分たちの仕事は、システム商材を販売することではなく、その商材とつかってお客さまに価値を提供するお手伝いをするという、価値創造のお手伝いの仕事と考えると仕事にも充実感が出てくるのではないかと思っています。

自分たちが、毎日、なにげなく行っている仕事も、その仕事の持つ意味を考えると、その仕事が生み出す価値にワクワクすることができます。仕事を面白くするということは、そのようなことではないかと思っています。

営業の仕事というのは、お客さま対応の最前線なので、お客さまからクレームが入ることもあります。

ただ、そのクレームも、お客さまからの期待の裏返しということを理解できると、お客さまの期待の高さに自分を奮い立たせることができるのではないかと思います。

最終的には、目の前におこる事象を自分自身がどのようにとらえるかの問題で、自分の人生の意味を理解していると、その人生の意味を創るための仕事というものの位置づけも理解できるようになるのではないかと思います。

お客さまが求めることを、自分らしく実現することで、仕事というのは楽しくなっていきます。

仕事を楽しんでいる人は、お客さまからも好意的に受け入れられます。

地方都市や中小企業を活性化することが、自分の使命と考えることが、最終的には自分の仕事に誇りを持たせることになります。そのようなことを、今日の研修では話をしました。

東京での仕事とは、少し違う部分です。

東京で仕事をしている人は、東京を活性化させようと思って仕事をしているとは思えませんが、自分自身を成長させたいというモチベーションで働いているのでしょう。

疲れないのだろうか?

2008年04月06日

現状に満足しない

現状に満足することなく常に変化をしていくことを選択しなければ企業は生き残ることができません。一昔前に企業の寿命は30年と言われていましたが、最近では5年単位くらいで変化を求められるようになっているように感じます。

そのような市場環境の中で生き残る知恵として、元気な企業の理念から学ぶということを当社では実践しています。

例えば、Googleの場合は、

Googleの理念

1. ユーザーに焦点を絞れば、「結果」は自然に付いてくる。

2. 1 つのことを極めて本当にうまくやるのが一番。

3. 遅いより速い方がいい。

4. ウェブでも民主主義は機能する。

5. 情報を探したくなるのは机に座っているときだけではない。

6. 悪事を働かなくても金儲けはできる。

7. 世の中の情報量は絶えず増え続けている。

8. 情報のニーズはすべての国境を越える。

9. スーツがなくても真剣に仕事はできる。

10. すばらしい、では足りない。

10番目の「すばらしい、では足りない。」というのは頷けます。

御社のサービスは素晴らしい!

と言われても、次は素晴らしいと言われるかどうかはわかりません。

次も素晴らしいと言われるように頑張らないといけないと同時に、素晴らしいの上の評価はないのか?と考えることも重要だということです。

当社もいろいろなサービスをお客さまに提供しています。

そのサービスにお客さまは満足はしてくれていますが、満足してもらうだけでは足りないのではないかと考えることも重要だと考えています。お客さまに満足してもらうだけでなく、お客さまのお客さまにも満足してもらう方法はないのか、なども考えています。

これらのことを真剣に考えることができる人材は、自分の現状に満足していなくて常に成長を望んでいる人材と考えています。

時間や服装、言葉遣いがルーズだったら、仕事もルーズですし、自分の成長を望んでいないと、会社や仕事の質の成長も望んでいないということが言えるのではないでしょうか。

すばらしい!では、足りない

当社も貪欲に市場に提供する価値を創りだせる会社を目指したいと思います。

そもそも、ナレッジネットワークという社名は、どのような意図で名付けたのか?

ということをお客さまなどから聞かれることがあります。

当然、ナレッジ(知識)をネットワーク(連結)させる会社を作るために命名したのですが、知識が連結されれば、どのような市場価値がある商品やサービスを生み出すことができるか?ということがポイントです。

インターネットの黎明期に私は富士通にいました。

UNIXマシンでブラウザはインフォモザイクか何かを使って他のサーバに存在する画像とテキストがネットワーク経由で表示された時の驚きは今でも覚えています。

とっさに感じたのは、知識を売り物にして講師業を行っている自分の地位が危ないということでした。

(実際はリアルの講師業とネットでの知識配信サービスは両立できることは今では証明されています)

ただ、クライアント企業向けにインターネットビジネスのコンサルティングなども行うようになってきて、このインターネットの本質は世界中の人と人が知識交換できるようになったということではないかということを気づき始めました。コンサルティングを行っている際にBtoBだBtoCだと話している中で、そのBは人が組織化されたもので、その組織内個人も組織や地域という枠を超えて組織外の人間と知識交換できるということになりますので、究極は世界レベルのPtoP(人と人)で知識交換して従来の常識では考えられない価値を生み出すことができるようになるのではないかというワクワク感を持ちました。

今までの人類の創造物は、大学や会社という組織活動という枠組みで限られた人と人のつながりで偶発的に価値として創造してきたということを考えると、インターネットが爆発的に普及すると意図的な人と人のつながりの中で今までの創造物以上のものは確実にできると感じました。それから、開発されるスピードも確実に早くなり、陳腐化するスピードも早くなり、ビジネスサイクルは確実に短くなるということです。

ただ、変化に弱いわれわれ日本人は、そのインターネットによるビジネスの世界での大きなパラダイムシフトに気づかないかもしれない、気づいてもどのように対応していけばよいのかわからないということにならないかということを危惧していました。

だから、当社は設立されました。

巨大資金を保有する企業が確実に勝つ時代ではなくなった。

知識資産を保有する企業が勝てる時代になってきた。

この時代には、知識の取り入れ方も従来とは大きく異なってきます。

だから、当社は、公的団体やNPO支援もやっていますし、私は大学で教鞭もとっています。営利目的のビジネスの非営利は別で考えるという古い概念ではなく、企業として利益追求と地域貢献や社会貢献を並行して行うことにチャレンジしています。地域貢献や社会貢献は公的機関からの補助金でしかなりたたないという構図をビジネスとして成り立たせるということを行っています。そのために異業種や地域内外とも積極的にコミュニケーションをして、市場の変化を感じると共に、市場に情報を発信して市場を創るということもやっています。

これらの新しいビジネススタイルは、従来は当社のような小さな会社ができる領域ではありませんでした。巨大資本を持った企業がCSR的に行う領域でした。しかし、インターネットなどを駆使することで小さな会社でも志と知恵があればできるようになっています。

インターネットをうまく活用することで、われわれでも市場のニーズになる前のウォンツくらいを創りだすこともできるようになりました。だから、企業の将来への投資という概念も大きく変わってきていると感じています。ここらへんの価値創造のプロセスの変化に気付いていない人たちが多いのではないかと思っています。

われわれは情報の価値を理解して、将来の無形の資産を創ることに投資するという選択をしている企業を支援しています。また、当社もそうなりたいと思って、公的機関などとの連携は補助金という枠を考えずに支援するという決意をしています。

経革広場などの地域からの情報発信支援などは公的機関から費用をもらわずに立ち上げるべきだと強く思っています。だから、自分の思い入れのある、福岡、北海道、佐賀、鹿児島などの地域情報発信の支援は行っています。

つながるのは人と知識、つなげるのはテクノロジー

うまれるのは知恵と価値

当社は、人材育成と知識資産形成のためのコンサルティングを主軸として「経営とIT」を理解したクライアント企業の知識資産形成の支援会社として市場から認められたいと考えています。

そのような市場環境の中で生き残る知恵として、元気な企業の理念から学ぶということを当社では実践しています。

例えば、Googleの場合は、

Googleの理念

1. ユーザーに焦点を絞れば、「結果」は自然に付いてくる。

2. 1 つのことを極めて本当にうまくやるのが一番。

3. 遅いより速い方がいい。

4. ウェブでも民主主義は機能する。

5. 情報を探したくなるのは机に座っているときだけではない。

6. 悪事を働かなくても金儲けはできる。

7. 世の中の情報量は絶えず増え続けている。

8. 情報のニーズはすべての国境を越える。

9. スーツがなくても真剣に仕事はできる。

10. すばらしい、では足りない。

10番目の「すばらしい、では足りない。」というのは頷けます。

御社のサービスは素晴らしい!

と言われても、次は素晴らしいと言われるかどうかはわかりません。

次も素晴らしいと言われるように頑張らないといけないと同時に、素晴らしいの上の評価はないのか?と考えることも重要だということです。

当社もいろいろなサービスをお客さまに提供しています。

そのサービスにお客さまは満足はしてくれていますが、満足してもらうだけでは足りないのではないかと考えることも重要だと考えています。お客さまに満足してもらうだけでなく、お客さまのお客さまにも満足してもらう方法はないのか、なども考えています。

これらのことを真剣に考えることができる人材は、自分の現状に満足していなくて常に成長を望んでいる人材と考えています。

時間や服装、言葉遣いがルーズだったら、仕事もルーズですし、自分の成長を望んでいないと、会社や仕事の質の成長も望んでいないということが言えるのではないでしょうか。

すばらしい!では、足りない

当社も貪欲に市場に提供する価値を創りだせる会社を目指したいと思います。

そもそも、ナレッジネットワークという社名は、どのような意図で名付けたのか?

ということをお客さまなどから聞かれることがあります。

当然、ナレッジ(知識)をネットワーク(連結)させる会社を作るために命名したのですが、知識が連結されれば、どのような市場価値がある商品やサービスを生み出すことができるか?ということがポイントです。

インターネットの黎明期に私は富士通にいました。

UNIXマシンでブラウザはインフォモザイクか何かを使って他のサーバに存在する画像とテキストがネットワーク経由で表示された時の驚きは今でも覚えています。

とっさに感じたのは、知識を売り物にして講師業を行っている自分の地位が危ないということでした。

(実際はリアルの講師業とネットでの知識配信サービスは両立できることは今では証明されています)

ただ、クライアント企業向けにインターネットビジネスのコンサルティングなども行うようになってきて、このインターネットの本質は世界中の人と人が知識交換できるようになったということではないかということを気づき始めました。コンサルティングを行っている際にBtoBだBtoCだと話している中で、そのBは人が組織化されたもので、その組織内個人も組織や地域という枠を超えて組織外の人間と知識交換できるということになりますので、究極は世界レベルのPtoP(人と人)で知識交換して従来の常識では考えられない価値を生み出すことができるようになるのではないかというワクワク感を持ちました。

今までの人類の創造物は、大学や会社という組織活動という枠組みで限られた人と人のつながりで偶発的に価値として創造してきたということを考えると、インターネットが爆発的に普及すると意図的な人と人のつながりの中で今までの創造物以上のものは確実にできると感じました。それから、開発されるスピードも確実に早くなり、陳腐化するスピードも早くなり、ビジネスサイクルは確実に短くなるということです。

ただ、変化に弱いわれわれ日本人は、そのインターネットによるビジネスの世界での大きなパラダイムシフトに気づかないかもしれない、気づいてもどのように対応していけばよいのかわからないということにならないかということを危惧していました。

だから、当社は設立されました。

巨大資金を保有する企業が確実に勝つ時代ではなくなった。

知識資産を保有する企業が勝てる時代になってきた。

この時代には、知識の取り入れ方も従来とは大きく異なってきます。

だから、当社は、公的団体やNPO支援もやっていますし、私は大学で教鞭もとっています。営利目的のビジネスの非営利は別で考えるという古い概念ではなく、企業として利益追求と地域貢献や社会貢献を並行して行うことにチャレンジしています。地域貢献や社会貢献は公的機関からの補助金でしかなりたたないという構図をビジネスとして成り立たせるということを行っています。そのために異業種や地域内外とも積極的にコミュニケーションをして、市場の変化を感じると共に、市場に情報を発信して市場を創るということもやっています。

これらの新しいビジネススタイルは、従来は当社のような小さな会社ができる領域ではありませんでした。巨大資本を持った企業がCSR的に行う領域でした。しかし、インターネットなどを駆使することで小さな会社でも志と知恵があればできるようになっています。

インターネットをうまく活用することで、われわれでも市場のニーズになる前のウォンツくらいを創りだすこともできるようになりました。だから、企業の将来への投資という概念も大きく変わってきていると感じています。ここらへんの価値創造のプロセスの変化に気付いていない人たちが多いのではないかと思っています。

われわれは情報の価値を理解して、将来の無形の資産を創ることに投資するという選択をしている企業を支援しています。また、当社もそうなりたいと思って、公的機関などとの連携は補助金という枠を考えずに支援するという決意をしています。

経革広場などの地域からの情報発信支援などは公的機関から費用をもらわずに立ち上げるべきだと強く思っています。だから、自分の思い入れのある、福岡、北海道、佐賀、鹿児島などの地域情報発信の支援は行っています。

つながるのは人と知識、つなげるのはテクノロジー

うまれるのは知恵と価値

当社は、人材育成と知識資産形成のためのコンサルティングを主軸として「経営とIT」を理解したクライアント企業の知識資産形成の支援会社として市場から認められたいと考えています。

2008年04月05日

入学式と始業式

今日は、サイバー大学の入学式・始業式でした。

昨年の開校式から1年、今年もYahoo!ドームで新入生を迎えることができました。

吉村学長からの式辞、石田学部長からの式辞、来賓(福岡市)の方からの祝辞、ソフトバンクホークスの王監督からのお祝いメッセージとプログラムも順調に進み、式典の後は、Yahoo!ドームのスーパーボックスでの懇親会でした。

昨年から客員教授として式典には参加していますが、今年からは授業もはじまります。

インターネットを介した映像配信の授業ですが、質疑応答システム(電子メール、ディスカッションルーム、掲示板)などでフォローを行うので、先生と生徒の間でのインタラクティブ性は保たれています。そこらへんが放送大学などとは少し違う部分になります。生徒からの質問にも基本的には先生は24時間以内の回答を求められますので、通常の大学よりも非常に中身が濃い講義になります。

実際に東大や早稲田などで授業をやっていた先生方も、こちらの方式の授業の方が生徒からの質問も多く、先生の負担も高いと言われています。ただ、それくらい生徒が真剣ということも言えます。

懇親会が終わってから、全国から集まった生徒の交流会にも参加しましたが、実際にIT関連会社で仕事をしている方、弁護士の方、学校の先生など、いろいろな業界で活躍されている方が、時代の変化などを敏感に察知して入学してきているということをリアルに感じました。

私はベンチャー企業の経営支援などを行うこともあるのですが、サイバー大学はまさにベンチャー的な大学です。

古い体質の大学教育、大手企業と同じような権威で社会的地位を保っている社会変化に対応できずに困っている大学などと比べると、システム的はまだまだ発展途上ですが、新しい考えで、これからの次世代を担うような人材育成を考えている大学ということが言えます。

ベンチャー的な大学であるサイバー大学が生き残ることができるかどうかは、働いている人(教員、事務局など)とサービスを受けている人(学生など)が、自分たちのやっていること、かかわっていることを次世代の標準にするという信念を持つころができるかどうかにかかっていると思います。

今までの高等教育、大学教育の仕組み(偏差値による学生振り分け、受験・合格がゴール、社会からのニーズと必ずしも一致していない授業内容など)に対して私たちが疑問を呈すると、既得権を持っている人たちから相当の反発がきます。

私は、そのような土壌が新しい時代を切り開くベンチャー的な企業や大学の成長を妨げているのではないかと思っています。ベンチャーが育ちにくい既得権の塊である日本、九州という土壌を少しは柔らかくするための次世代人材育成がサイバー大学でできれば日本も九州も変わっていくのではないかと思っています。

今も、サイバー大学の学生のインターンシップの受入れのお願いのために、いろいろな団体や企業をまわっていますが、ベンチャー的な大学に対しての冷たい目を感じることもあります。

新しいもの、異質なものを受け入れることができる器が、その団体や企業・人にどれくらいあるのかを調べるには非常に重宝しています。

そのような中で、インターンシップの受入れに条件を出しながらも建設的な話ができる団体や企業は、やはり新しい時代に対応できる経営をしているようにも感じますし、大学のインタラクティブな教育システムに興味を持って聞いてくる方々のアンテナの高さは敬意を持って対応しています。

いずれにしても、最終的には学業を修めるのはサイバー大学の入学生の皆さん、在校生の皆さんです。

これから真価が問われます。がんばってください。

昨年の開校式から1年、今年もYahoo!ドームで新入生を迎えることができました。

吉村学長からの式辞、石田学部長からの式辞、来賓(福岡市)の方からの祝辞、ソフトバンクホークスの王監督からのお祝いメッセージとプログラムも順調に進み、式典の後は、Yahoo!ドームのスーパーボックスでの懇親会でした。

昨年から客員教授として式典には参加していますが、今年からは授業もはじまります。

インターネットを介した映像配信の授業ですが、質疑応答システム(電子メール、ディスカッションルーム、掲示板)などでフォローを行うので、先生と生徒の間でのインタラクティブ性は保たれています。そこらへんが放送大学などとは少し違う部分になります。生徒からの質問にも基本的には先生は24時間以内の回答を求められますので、通常の大学よりも非常に中身が濃い講義になります。

実際に東大や早稲田などで授業をやっていた先生方も、こちらの方式の授業の方が生徒からの質問も多く、先生の負担も高いと言われています。ただ、それくらい生徒が真剣ということも言えます。

懇親会が終わってから、全国から集まった生徒の交流会にも参加しましたが、実際にIT関連会社で仕事をしている方、弁護士の方、学校の先生など、いろいろな業界で活躍されている方が、時代の変化などを敏感に察知して入学してきているということをリアルに感じました。

私はベンチャー企業の経営支援などを行うこともあるのですが、サイバー大学はまさにベンチャー的な大学です。

古い体質の大学教育、大手企業と同じような権威で社会的地位を保っている社会変化に対応できずに困っている大学などと比べると、システム的はまだまだ発展途上ですが、新しい考えで、これからの次世代を担うような人材育成を考えている大学ということが言えます。

ベンチャー的な大学であるサイバー大学が生き残ることができるかどうかは、働いている人(教員、事務局など)とサービスを受けている人(学生など)が、自分たちのやっていること、かかわっていることを次世代の標準にするという信念を持つころができるかどうかにかかっていると思います。

今までの高等教育、大学教育の仕組み(偏差値による学生振り分け、受験・合格がゴール、社会からのニーズと必ずしも一致していない授業内容など)に対して私たちが疑問を呈すると、既得権を持っている人たちから相当の反発がきます。

私は、そのような土壌が新しい時代を切り開くベンチャー的な企業や大学の成長を妨げているのではないかと思っています。ベンチャーが育ちにくい既得権の塊である日本、九州という土壌を少しは柔らかくするための次世代人材育成がサイバー大学でできれば日本も九州も変わっていくのではないかと思っています。

今も、サイバー大学の学生のインターンシップの受入れのお願いのために、いろいろな団体や企業をまわっていますが、ベンチャー的な大学に対しての冷たい目を感じることもあります。

新しいもの、異質なものを受け入れることができる器が、その団体や企業・人にどれくらいあるのかを調べるには非常に重宝しています。

そのような中で、インターンシップの受入れに条件を出しながらも建設的な話ができる団体や企業は、やはり新しい時代に対応できる経営をしているようにも感じますし、大学のインタラクティブな教育システムに興味を持って聞いてくる方々のアンテナの高さは敬意を持って対応しています。

いずれにしても、最終的には学業を修めるのはサイバー大学の入学生の皆さん、在校生の皆さんです。

これから真価が問われます。がんばってください。

2008年04月04日

磨けば光る新しい人材

昨日は、システム関連会社の新入社員研修を行いました。

学生と社会人の違いというのを、システムエンジニアという職業感と絡めながらの1日間研修です。

仕事というのは必ずしも努力すれば報われるものではない

しかし、努力しないと成果は出せない

だから、努力しなさい

継続した努力をしなさい

知っているということと

できることは違う

できるようにならないと仕事にならない

自分中心の思考を周り中心の思考に変えて

その周りの期待を理解した上で自分の頭で考えなさい

学生時代はお金を払って授業中に居眠りをするという贅沢を満喫していたと思うけど

新入社員研修はお金をもらって知識までもらっている

お金を渡して居眠りをすることを許容するほど会社は甘くはないです

システムエンジニアというのは非常に社会性の高い職種です

経済基盤は情報ネットワークを中心にしたシステムで構築されている

そのシステム構築を担当するシステムエンジニアという職種を誇りに思いなさい

今までのシステムエンジニア像をモデルにする必要はないが

先輩からの助言に対しては素直に耳を傾けなさい

君たちに決定的に無いものは経験なので、経験を持っている人の助言は貴重です

学生脳から社会人脳に変えるための脳内の整理整頓が必要となっている

整理は、自分中心の拘り、自分の甘さ、知っているつもりの知識、これを捨てること

整頓は、捨てた領域に研修で学ぶ知識を入れ込んで、すぐに引き出せるようにすること

最初は、少しおとなしい印象の学生顔の新入社員でしたが、研修の終わりには少しは社会人顔になっていました。

私の今回の役目はこのような役目です。

研修の中では社会人としての人生設計などの話もしました。

入社した時点から定年退職(55~60歳)まで約35年だとすると、自分の人生で仕事を通じて何を成し遂げるのか?ということを明確にして仕事で費やす1日、1日を大切にしてもらいたいと話しました。

また、それに付随して、仕事と通じて自分の人生で何を成し遂げるかということをプロジェクトマネジメントの3つのスコープを用いて話しました。

仕事を通じて人生で成し遂げたいことは何か?

その人生で成し遂げたいことの周囲からの評価レベルは?

その人生で成し遂げたいことにかかるコストは?

その人生で成し遂げたいことにかける時間は?(35年)

いずれにしても、何を成し遂げるにしても中心となる資源は自分になりますので、自分への投資は惜しまないようにしてもらいたいと思っています。

だいぶん知名度があがってきた当社の次世代ビジネスリーダー育成のコースも受講者からの意見を反映して新しいコースを企画しています。

BPS(ビジネスプロフェッショナルスクール)

是非、ご参加をご検討ください。

それから、先日の佐賀県武雄市の樋渡市長の講演がネットで見れるようになりました。

さが経革広場

見てもらえばわかりますが、非常に面白い講演でした。

このような首長が沢山出てくれば地方都市も活性化していくのではないかと感じました。

市長の講演映像のようなコンテンツ制作なども当社では行っています。

この仕事は楽しいですね。

学生と社会人の違いというのを、システムエンジニアという職業感と絡めながらの1日間研修です。

仕事というのは必ずしも努力すれば報われるものではない

しかし、努力しないと成果は出せない

だから、努力しなさい

継続した努力をしなさい

知っているということと

できることは違う

できるようにならないと仕事にならない

自分中心の思考を周り中心の思考に変えて

その周りの期待を理解した上で自分の頭で考えなさい

学生時代はお金を払って授業中に居眠りをするという贅沢を満喫していたと思うけど

新入社員研修はお金をもらって知識までもらっている

お金を渡して居眠りをすることを許容するほど会社は甘くはないです

システムエンジニアというのは非常に社会性の高い職種です

経済基盤は情報ネットワークを中心にしたシステムで構築されている

そのシステム構築を担当するシステムエンジニアという職種を誇りに思いなさい

今までのシステムエンジニア像をモデルにする必要はないが

先輩からの助言に対しては素直に耳を傾けなさい

君たちに決定的に無いものは経験なので、経験を持っている人の助言は貴重です

学生脳から社会人脳に変えるための脳内の整理整頓が必要となっている

整理は、自分中心の拘り、自分の甘さ、知っているつもりの知識、これを捨てること

整頓は、捨てた領域に研修で学ぶ知識を入れ込んで、すぐに引き出せるようにすること

最初は、少しおとなしい印象の学生顔の新入社員でしたが、研修の終わりには少しは社会人顔になっていました。

私の今回の役目はこのような役目です。

研修の中では社会人としての人生設計などの話もしました。

入社した時点から定年退職(55~60歳)まで約35年だとすると、自分の人生で仕事を通じて何を成し遂げるのか?ということを明確にして仕事で費やす1日、1日を大切にしてもらいたいと話しました。

また、それに付随して、仕事と通じて自分の人生で何を成し遂げるかということをプロジェクトマネジメントの3つのスコープを用いて話しました。

仕事を通じて人生で成し遂げたいことは何か?

その人生で成し遂げたいことの周囲からの評価レベルは?

その人生で成し遂げたいことにかかるコストは?

その人生で成し遂げたいことにかける時間は?(35年)

いずれにしても、何を成し遂げるにしても中心となる資源は自分になりますので、自分への投資は惜しまないようにしてもらいたいと思っています。

だいぶん知名度があがってきた当社の次世代ビジネスリーダー育成のコースも受講者からの意見を反映して新しいコースを企画しています。

BPS(ビジネスプロフェッショナルスクール)

是非、ご参加をご検討ください。

それから、先日の佐賀県武雄市の樋渡市長の講演がネットで見れるようになりました。

さが経革広場

見てもらえばわかりますが、非常に面白い講演でした。

このような首長が沢山出てくれば地方都市も活性化していくのではないかと感じました。

市長の講演映像のようなコンテンツ制作なども当社では行っています。

この仕事は楽しいですね。

2008年04月03日

楽しいところに人はあつまる

昨日は、日帰りで東京出張でした。

当社のマネージャーともう一人(カバン持ちのわかもの)と一緒に朝一のフライトで東京に飛び、午前中、市ヶ谷、午後、渋谷、六本木、新橋で打ち合わせをおこなって、最終便で帰福。

非常に充実した一日でした。

特に、渋谷と新橋での打ち合わせは、当社がこれからやりたいことというのを先方のサービスを組み合わせることで、どのような価値を生み出すのか?という部分をプレゼンしました。今まで、この世に存在したものでも、ちょっと見せ方、ゴールを変えることで全く違うものになるということを先方に理解してもらいたく、私がプレゼンしました。

インターネットを使ったサービスというのは、情報の受け手に何を考えさせて、どのような行動をさせるのか?ということまでイメージしてプランニングをしていかないと最終的な成果は出せないと思っています。

人材の採用、人材の育成なども、今までのやり方との違い、e-Learningなども従来のラーニングという観点とナビゲーションという考え方をミックスすることで無理することなく、楽しく学ぶということもできるのではないかということも考えますし、採用と研修をシームレスにつなぐことで企業の組織改善までつながらないかなどということも考えます。

そうこうして、自宅に帰ってからもいろいろと思考を巡らせていると夜中の2時、明日は早いと思って寝ましたが、ふっと、いろいろな発想が湧き、4時半には起床、いまはパソコンの前にいます。

いつものペースといえば、いつものペースなんですが、頭が創造的になっているときには、パソコンで情報検索などをしながら、テレビでは録画していた番組を流して、机の上は新聞や雑誌をひらいています。